乡村衰败是不可逆的?这个日本艺术节完全不同意

和2018年的夏天一起落下帷幕的,是为期50天、位于日本新泻县的第七届越后妻有大地艺术祭。

而我对它所有的好奇是从 “越后妻有”这四个字开始的。

古时,“越后”(Echigo)是一个国家,位于东京西北面的日本海边,地形呈狭长之态。这里群山绵延,一年中五个月降豪雪,是名副其实的“世界尽头”。而“妻有(Tsumari)”二字,则有“尽头、极地”之意。

如今,“越后妻有”并不是一个行政地区名,它大致包括新潟县南部十日町市和津南町市在内的 760 平方公里土地。面积相当于东京 23 区的广阔山区里,仅住着7万人口。

十日町市的街道

星垰棚田

为了让这片偏远衰败的乡村重新焕发活力,2000年,日本著名艺术策展人北川富朗发起了三年一度的越后妻有大地艺术祭。他富有远见地邀请大量艺术家进入乡野和山村,这其中不乏有鼎鼎大名的名字——玛利亚・阿布拉莫维奇、詹姆斯・特瑞尔、伊利亚及艾米莉亚・卡巴科夫等,他们在当地村民和大学生志愿者的帮助下,以少量的资金在大自然环境和废弃的房屋中创作,尽可能地使用当地现有的材料。这里的每一件艺术品都意图服务于环境或当地人本身,而不是出现在白色画廊里成为名流富甲的珍贵收藏。

18年过去,大地艺术节已举办到第七届。进入山区的访客已经从第一年的16万增长至超过50万,是世界上最大型的国际户外艺术节。

2018年,共有来自44个国家的335位艺术家参与创作,他们的作品分布在田地、山林、河川、废弃的老屋、学校内外,将整个越后妻有地区变成一座大型露天美术馆。

马岩松,《光之隧道,镜池》,photo by Nacasa & Partners

徐冰,《背后的故事》,瀚和文化/何海洋摄

矶边行久,《泥石流纪念碑》,Demone摄

莱安德罗·埃里希,《Palimpsest》,瀚和文化/何海洋摄

我在这个夏天最炎热的时候探访了艺术节的现场,踩点了在艺术节开幕前就成为Instagram网红景点的作品《光之隧道》——由中国建筑师马岩松和他的MAD建筑工作室在清津峡隧道内设计创作;躺过了阿布拉莫维奇设计的《梦之家》,拍下了草间弥生在第一届艺术祭时创作的艺术节标志性雕塑《花开妻有》……但更令我好奇的是与艺术节有关的人。

一个由当代艺术作品撑托起的艺术节驻扎在偏远乡村近20年,它缘何而生?又真正改变过些什么?

—

“我想让人们重新

热爱上脚下的这片土地”

北川富朗出生于日本二战后的第一批婴儿潮,见证了日本经济的迅速腾飞和陡然衰落。

毕业于东京艺术大学,北川年轻时曾因参加学生运动而被逮捕。上世纪70年代,他在代官山成立了日后闻名日本的艺术机构Art Front Gallery(以下简称AFG),并参与代官山的文化街区建设,那正是获普利兹克奖的日本建筑师桢文彦为代官山地区重新规划激活的重要时期。

北川富朗,Photo by Junya Ikeda,AGF提供

90年代,北川继续在公共艺术空间项目上进行探索,位于东京都多摩地区的“FARET 立川”项目中,他邀请了来自 36 个国家的 92 名艺术家,制作了 109 件作品。同时期,新泻县政府提出了地区活化性政策“新千年发展计划”,并因此找到了北川富朗。

与在城市里创作公共艺术项目不同,北川希望在越后妻有的艺术实践中,与艺术家一起共同关注“衰败的乡村”这个议题。新泻县无疑是日本城市化进程中一个被人渐渐遗忘的角落——年轻人纷纷离开家乡,当地的各种产业都随着人口减少而快速萎缩。“人们不以居住在那里而自豪了。”北川认为,他正是想通过艺术手段解决这个问题,“重建人与自然的关系”。

向艺术家们解释自己的想法是容易的,难就难在向老人们解释艺术家们到底要做什么。

如何让一个艺术节、让艺术家的作品真正能够介入当地人的生活和环境,并对其产生积极的影响?当地的居民、政府官员是否能理解这些来自城市的精英艺术家的行为?如何才能真正的帮助到他们?在这样一片交通不方便的山区,怎样才能顺利承担起接待大批量游客、同时又不耽误当地的生态?

为了推行艺术节的进行,北川亲自举办过2000多场宣讲会,向当地人解释这个项目的性质和意图。现在,他和他的志愿者和义工团队依然在做同样的事情。他自己还在坚持亲自主持每一场在世界各地的演讲。

“每天都太忙碌了。如果有时间,真想好好做些培训。培养更多合适的员工,是我现阶段最想做的事情。”

—

“不仅要运营艺术节,

还要亲自下地种菜"

1999年,东京人原蜜跟着北川富朗来到新泻县,帮助他一起办一个艺术节。那时候他们没有什么成规模的团队,也没有得到当地人的任何支持。最多就是几个20来岁的艺术系的大学生帮着做做志愿者。

那时候的日本民众们都抱着这样一个想法——经济总会变好的,尤其是东京变好了,全国都会好的。而像新泻县这样的地方根本就不会得到任何人的重视。

“这里连日本人自己都不愿意来。”原说。

原蜜,瀚和文化/何海洋摄

NPO里山协动机构是一个北川富朗于2008年成立的非营利性机构,原蜜是现任的机构负责人。这个机构目前有30位员工,目前得到了新泻县当地政府的支持,20名十日町市的工作人员会配合NPO在越后的工作。团队除了要负责大地艺术祭期间的各种活动事务,在不举办艺术节的剩余时间里,他们也需要负责艺术作品的维护、艺术节设施的维护和运营。

NPO目前管理着40个空屋、10座废弃学校,并将其中两座废校改成了住宿设施,其余空屋则大多被改建成了艺术装置或美术馆。NPO机构还认领了田地,工作人员每季都要自己下田种植和收割农作物。

农舞台里山食堂,艺术节官方提供

由废弃小学改建成的艺术节中重要住宿设施三省House,艺术节官方提供

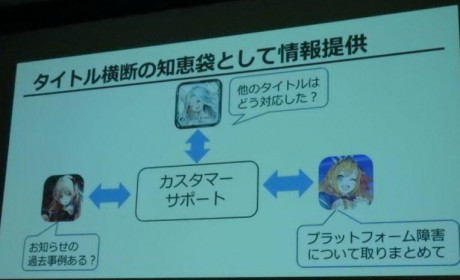

整个NPO机构和每到艺术节就会出现的志愿者团队“小蛇队”、北川富朗的AFG三方是支持大地艺术祭的主要工作团队。这是经过数年的探索后所形成的一个运营机制,同时也是北川富朗所提出的“用艺术激活乡村”思想的重要实践手段。其中,AFG负责艺术家的联络和协调,而NPO则主要面向乡村部分,年轻的工作人员还想方设法将当地的农产品商品化,摆在里山美术馆和当地土特产馆中售卖。

“我们的工作人员大大多从城市里来,一开始也都不懂农业。通过不断向当地人学习种植和机械技术,我们现在自己也能种植、生产稻米。并拿到城市里去售卖。”原解释道:“农业、旅游、艺术三者在这里形成相互支持、相互补给的关系后,所产生的经济效应成为我们的重要收入来源。”

—

“也许他们真的能帮到我们"

72岁的樋口道子并不是本地人,46年前她嫁到越后,现在,她在十日町的一家花店工作。艺术节开始时,她就到主要场馆里山美术馆的咖啡厅来帮忙。采访开始前,年轻的工作人员想要为列席者准备一些水,几个杯子弄得手忙脚乱。就看到樋口奶奶麻利地找到一只冰水壶,迅速为每个人倒上了水:“还是我来吧!”她笑着说。

樋口道子,瀚和文化/何海洋摄

樋口的女儿在比利时布鲁塞尔的欧盟总部里工作。若干年前,女儿回国加入了大地艺术祭的志愿者团队“小蛇队”,樋口道子才对这个在当地搞得轰轰烈烈的艺术节有了更进一步的了解。

“一开始的时候,很多村民都不喜欢这个艺术节。我们觉得,政府有钱为什么不多铺路呢?为什么不多建设养老院呢?”樋口说。越后区由于常年暴雪,温差和极其厚重的积雪都对这个地区的柏油路、水泥路有着相当大的破坏力。如果你进入越后的山区,很容易发现路面上的有着大大小小补丁。这些,眼下是由不少当地老人们开着机器自己修补的。

“有些年轻人想要回来工作,但是我们这里却没有什么工作机会。”

老人看来,艺术节并不能解决这些问题。他们想不通为什么有人会想要这么做。这些艺术家是谁?他们做的奇怪东西有什么意义?对我们有什么好处?还要打扰我们的农作和田地。

直到2004年那场中越大地震,樋口回想起来说,小蛇队帮了我们很多忙。赈灾、看护、农作,他们全都参与了。那之后,艺术节的工作人员和当地人的关系缓和了很多。人们开始真正相信也许这些看起来一厢情愿的年轻人能够做些什么。

—

“这件作品令我感到舒服,

我想这就是喜欢吧。”

2003年,那位喜欢探讨生死、声名赫赫的法国艺术家斯蒂安·波尔坦斯基(Christian Boltanski)将当地一所废弃的小学改造成了作品《最后的教室》。位于学校一楼的礼堂内部一片幽暗,墙壁上投影着黑白雪花,荧荧发光的白炽灯成排垂吊于半空,发出微弱光芒。脚下是厚厚的稻草,干燥的草味被电风扇卷进一股又一股热浪里。

克利斯蒂安·波尔坦斯基,最后的教室,大地艺术节提供

礼堂一边有一排架子,其中放着的是小学毕业的校友老人们拿来的关于学校的纪念物。草稿纸、棒球、奖状......

楼道尽头的排风扇发出轰鸣声,在楼上的其他房间里,波尓坦斯基录下了村民们的心跳声,在空荡的房间内和一盏灯一起跳动着。

克利斯蒂安·波尔坦斯基,最后的教室,Demone摄

1963年出生的小野塚就是这间学校的校友。他和艺术节策展人北川一样,同属战后婴儿潮一代。与他入学时热闹的情景不同,小野毕业时,这间学校只剩下连他之内11名学生。

60年代,铁轨通到山里来了。小野说:“于是人们要么就搬出山里、搬到离火车站近的地方,要不就离开这里投奔东京。”他的儿子如今也在东京工作,山里剩下的大多是老人。

小野在年轻的时候曾经前往神奈川县学习花艺,2年后,他带着一身种花技术回到越后种植康乃馨。整整7年,日子没有富裕起来,他又去搞过一阵子土木工程。退休后,他和他的另外一位搭档在当地耕种面积达两万平方米的地,出产著名的“越光米”。

2017年,住在波尓坦斯基这座作品旁边的小野成为了艺术节的志愿者,每当有观光者来看展,他就跑到学校来,开门关门、开灯关灯。

“您喜欢这件作品吗?”我们问这位皮肤黝黑、精神矍铄的老人。

“嗯…..这么说吧。一开始的时候,我们都不太愿意靠近这里。”小野说:“后来去年做了志愿者,在没什么人参观的时候,我会独自进去看看。呆在里面的感觉挺舒服,我想这大概就是喜欢吧。”

—

“乡村文明一旦崩溃,

我们就不再有资格谈传统文化。”

此次大地艺术节艺术项目中,中国艺术家邬建安在一座100年历史的老房子里创作了作品《五百笔》。

天花板、楼层隔断全部被敲掉,整个房子内部变成一个整体空间。空间四面墙上全部布满笔画,来自中国、日本约800人随意画下的涂鸦。艺术家录下这些人画画的过程,然后将每个笔画刻下来,重新组合。

邬建安

艺术家说,这是在看过日本艺术家鞍挂纯一在艺术祭上的一个著名作品《脱皮之家》后得到的灵感。“他们把老房子里一切多余的东西都清除了,只裸露出房子最原本的结构。”他得到了当地一名建筑师的帮助,这位建筑师专门在日本乡村做老房改建,因此“经验十分丰富”。

邬建安,五百笔,照片由艺术家提供

邬建安曾经前后四次来越后妻有考察。尽管如此,他接触的当地人并不算特别多。“主要还是和艺术节有关的人。村民岁数比较大了,都很友好。”邬建安说。

废弃空屋的再利用,是这个艺术节的最著名的有效模式之一。当房子真的变成美术馆的时候,房子就变得有人住、有人来参观,它就不会荒废。

“大地艺术节教会我很多东西,就是我们与乡村之间的关系可能往哪个方向发展。我们都是城市里长大的,在某种程度上,我们的内心是和乡村对立的。这种对立在于我们其实对乡村是什么感到完全陌生。我们在去乡村的时候希望住到和城市里一样好的民宿,希望对方提供一种异域体验。这是我们和乡村的一种关系,这种关系背后可能隐藏着一种掠夺的意识,一种自文明环境走向野蛮环境的优越感。”

“我觉得这种意识的问题很大。” 邬建安接着说:“在我们国家,乡村危机也同样在发生,而且很令人沮丧。很多好的环境被破坏,优秀的种植技术被放弃,很多乡村代代传承的意识形态被打破了。但这种情况不是乡村人愿意看到的,而是他们和城市形成关系的过程中,被迫形成的。他们赚不到钱,只能寻求解决之道——用更快速方法种出更便宜的东西。这种选择最终导致了食物的污染,食品质量下降,而我们,即使生活在城市里,也没有人能逃过这一问题。”

乡村文明如果一旦崩溃,我们就不再有资格再谈传统文化。邬建安提出了和北川一样的问题:当乡村的人不再以居住在这片土地上而感到自豪,那我们的根又在那里?

“因此我认为这个艺术节是一个了不起的文化实践,这里的艺术和我们平时所看到的、熟悉的艺术不同,它是真正为所有人服务的。这个方向非常有魄力,因为当中会产生很多问题——艺术家怎么生活?艺术家如何与社会发生交换?这是一个困难重重的过程。而在这里,我认为北川先生给了我们这些问题的一些可能性。”

—

“寻找一种艺术节落户中国的方式”

“当你走在乡下的时候,你会迅速地出汗。这种出汗不像是你在城市里慢跑时,身上粘腻的感觉。在烈日底下,在树林和乡野间走着,你会感到出汗出得畅快淋漓,身体不自主地就变得轻盈起来。”大地艺术节的中国官方合作机构瀚和文化创始人孙倩这样说。

瀚和文化创始人孙倩

作为中国艺术产业研究院的研究员,自2006年始,孙倩便开始关注越后妻有大地艺术节。原因是她认为“这里能将人们平时在城市里已经忘却了的感官体验重新调动起来。”她提出:“大地艺术节不是一个简单的艺术节,而是一个以文化为主导的系统工程。”

但十多年前,国内正处在当代艺术迅猛发展上升期,艺术市场化氛围火爆,这导致艺术的商品属性被尽情放大和利用。关心艺术对社会和民生产生推动作用的人寥寥无几。于是像大地艺术节这样,以振兴地域为主旨的文化艺术行动还难进入人们的视野。

“但现在不同了。乡村建设、全域旅游、特色小镇、内容经济、艺术授权、IP运营等等这些关键词包围下的我们,将大地艺术节的模式在中国落地成为了推动乡村发展的一个理想解决方案。”孙倩说。在这种趋势下,瀚和文化团队充当起了由北川富郎所主导的艺术节与中国之间的桥梁。

这是一个润物细无声的过程。孙倩和瀚和文化的联合创始人何海洋每年在日本和中国之间往返数十次,目的是为了能成为大地艺术祭的官方授权推广机构。他们不断地带中国团队来日本,再带日本团队来中国。2018年的越后妻有大地艺术祭,在孙倩与北川富郎的共同努力下,第一次在中国召开了新闻发布会,也成为了自开办以来拥有最多中国艺术家参与的一届。

这样来来往往的过程中,北川富郎和瀚和文化都在摸索一个适合中国的艺术节模式——这几乎比当时办了2000多场宣讲会以说服越后村民和官员共同举办艺术节的过程还要困难。瀚和团队表示:“北川富朗所创造的’富朗模式’为我们提供了一个良好的范本。但如果想要在中国办好艺术节,我们必须寻找一个适合中国的模式,寻求在政策、商业、文化、市场以及供求之间的平衡关系。”

ELLEMEN睿士

ELLEMEN睿士