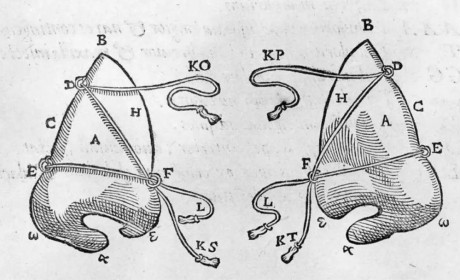

幽灵器官:用异种器官移植,转换你的心脏

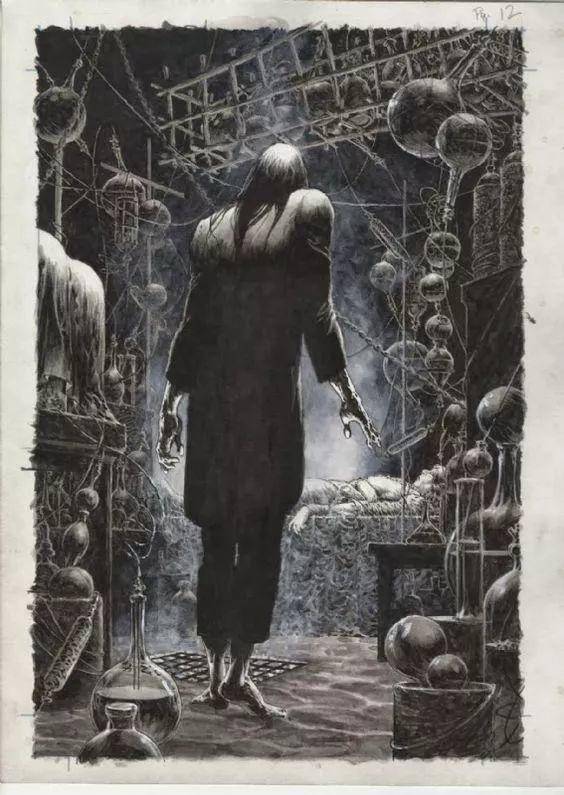

这看上去像是阿拉伯沙漠里的天方夜谭,或是诞生于电闪雷鸣下狄奥岱提(Villa Diodati)的哥特恐怖故事《弗兰肯斯坦》(Frankenstein)中所说:“自然科学决定了我的命运。”但在如今,来自荷兰的艺术家Isaac Monte ,将那些想象中的关于科学和审美怪诞的趣味,展现于你的眼前,这就是《欺骗的艺术》(The Art of Deception)。

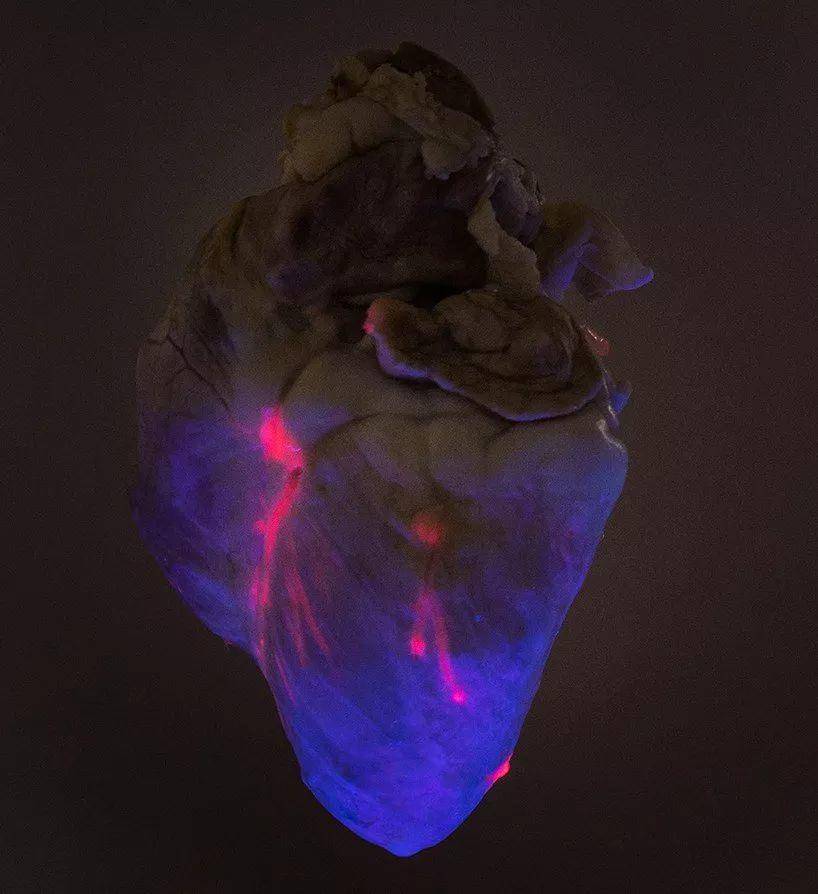

一颗猪的心脏,通过去细胞化并用各种技术进行重构,从而转化为美学层面被改善的心脏,转化为优雅的容器,用来替代我们自身的器官。一个怪诞的异体器官陈列室,21 颗转换的心脏。

人体改造,正如艺术家Isaac Monte 所展现的那样,美学操纵是如何被新的技术用作我们人类对自身的改造,正如我们使用最早被用作生化武器的肉毒素(Botulinum Toxin),利用其破坏生物神经系统的能力,转化为现代医疗美容的去皱针剂。在这里,杀死一个人,与去除眼角的皱纹,只有剂量大小与位置不同的区别。

人类是未来一切议题的核心。这句话是用来重新惊醒我们关于未来演化的科技命题。它不是一句空想的争执口号,关乎于人现在与未来的一切,最终的裁定权都在人类自身的手上:毁灭还是生存?关于一切的伦理学的核按钮,都终将由人类自己去按下去。

Isaac Monte《The Art of Deception》

正如技术,如何突破和拷问我们假定的界限?将不可能变成可能之后,所将面临的那个潘多拉的俄罗斯套娃:一层总是接着一层的谜题,以及可能被释放的灾难。永远都有无穷尽的更深的套娃,等待着你去开启。

每一项技术都有着自指涉的功能,我们不仅改造自然,也改造我们身体的功能,甚至是美。在这里,我们探讨的是,人类如何利用技术,来做到内在美的转化:从怪诞到完美。这里的每一颗心脏,因艺术家与不同的研究人员和机构的合作,每一颗都有自己的故事,正如陈列着非凡梦魇的福尔马林的异体标本博物馆:

萎缩之心:一颗缩小到它原始尺寸1/20的心脏;钢铁之心:一颗覆盖着铁屑的铠甲心脏;时尚受害者之心:一颗激光雕刻的心脏;柔软之心:一颗植绒的心脏;迷失之心:一颗少组织的心脏;内部之心:一颗用树脂铸模了内部结构的心脏;真心:一颗塑化的心脏;石头之心:一颗镶有金色和银色宝石的混凝土心脏;心网:一颗再生的用钩针编织的心脏。

Isaac Monte《The Art of Deception -heart of stone》

在当今的现代生物科技中,有一个全新的名称,叫做“幽灵器官”(Ghost Organs),它指的就是移除器官细胞后,被留下的蛋白骨架。而幽灵器官最开始的研究对象,就是心脏,它也是人工培植器官的开始。早在 2007 年,科学家就发现,利用病人抽取出来的骨髓,再利用干细胞,就可以培植出人类心脏瓣膜。一年之后,就有科学家首次成功培植出一颗可以自行跳动的动物心脏,而人类心脏,则在随后的明尼苏达大学的实验室摇篮中被诞生了出来。

当科学家在仔细研究和观察那处在襁褓之中活活跳动的血肉器官时,他们很快就发现,这在理论上,也可同样适用于其他的人体器官,诸如肝脏、肺、肾等其他组织。一幅缓缓浮现的现代弗兰肯斯坦画卷,正在恐怖的科幻小说中,慢慢降临于现实世界中。

人体干细胞认得心脏的蛋白骨架,它分裂并生长出新的健康心脏,在这里,它至少突破了排异反应和捐献器官库不足的现实难题。当科学家继续试图将其他动物死去的心脏(比如猪的心脏)制成蛋白骨架时,以人类干细胞附着其上,发现其依然繁殖速度迅速,最终使其独立跳动。这种技术就如同是对自我身体的一种欺骗,用自身的活细胞掩盖它来接受来自其他动物的死亡心脏。

Isaac Monte《The Art of Deception -missing hear》

人类是永远不满足于现状的,当功能性满足的时候,人类开始向美学上进行突破。既然我们可以制造心脏,那么何不试试将我们的心脏变得更性感、或是更怪诞?而这又是在医学上可以被实现的,正如肉毒素的作用,或者是更为古老的穿孔针刺技术。

每一颗心脏都有其独特的趣味,设计全新的心脏蛋白骨架,以及其他附着物。如果我们把这种趣味想象成某种分类学的话,那么,这些不同的心脏都意味着,我们在做同样的异体心脏移植手术的过程中,将拥有更多的选择。这种选择当然是基于传统生理功能性之外的拓延,在这里,它所衍生出的额外功能性是极度丰富的。

正如艺术家用艺术的表现方式所展现的那样:无论是用小空间来换取其他器官的额外空间,还是因铁屑而充满活力;无论是用激光雕刻器官纹身的独特美学,还是用温暖的定制黑色天鹅绒来提升心脏的美感、触感和外观;无论是仅留下血管组织,还是在它腐烂之前用树脂铸模;无论是用塑化的手段使其世代相传,用白银和黄金进行铸造和装饰,还是用数字刺绣机从头开始设计我们心脏和血管的结构和形状。

Isaac Monte《The Art of Deception -inside out》

这就是异种器官移植(Xenotransplantation),很显然,我们都将成为自身器官的主宰,在技术的想象面前,我们不必像恐怖小说中描述的那样,去坟墓和停尸房里寻找我们钟意的大腿和脸庞,正如《弗兰肯斯坦》中所描述的那样:

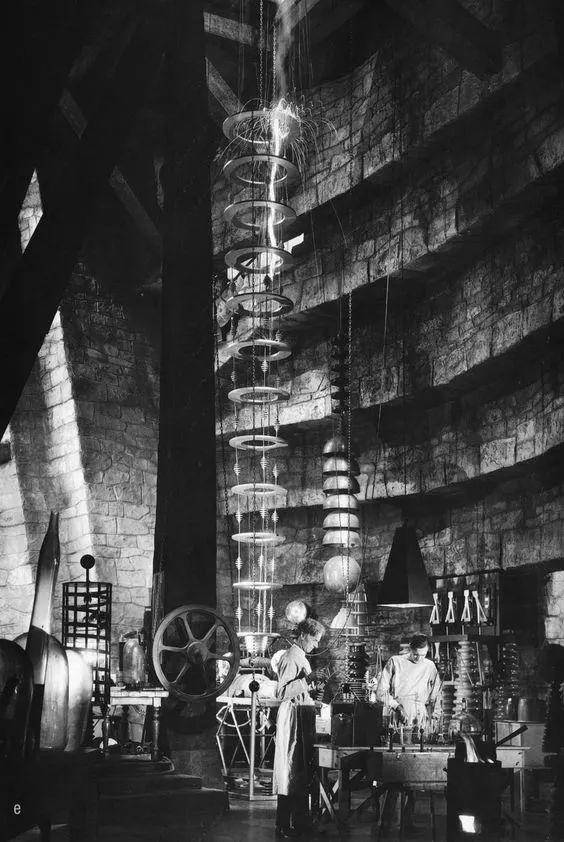

“研究人体腐烂的原因和过程,所以我只得整天守在墓穴和停尸房里[……] 我从停尸间里收集到各种骨骼,用我不洁的手指去去探寻人体骨骼结构的惊人秘密。在我住的楼房顶上,经过一条走廊,再爬上扶梯,可以进入一间和其他公寓完全隔离的密室,或者更像一个单人牢房,我就把那个房间作为自己的工作室,进行着肮脏的创造生命的实验。

我因为全神贯注于那种精密的工作,连眼珠子都差不多要从眼眶里面弹出来了。解剖室和屠宰场为我提供了大量的原材料,虽然出于人类的天性,我常常恨不得扔下手头恶心的工作,但是内心持续增长的迫切心情,却驱使我继续干下去。”

《Frankenstein》

我们只需要重新设计。这正是艺术家Isaac Monte 所要考验我们的问题:你会那么极端去自己设计自己的心脏或其他器官吗?

和紧迫的手术相比,异种器官移植,将降低其他移植手术的道德风险。与此同时,自 20 世纪首次成功尝试以来,将异种器官(如动物的心脏)安全移植入人体的手术能力显著提高。随着 3D 打印和体外生长器官的进一步商品化,显然我们可以想象,我们在农场里种植心脏,或是在工厂中,扫描并打印出一个心脏来。无论哪一种操作,都是可商业化和规模化的。

人体改造,并不是当下或未来的产物,自从人类从原始森林和大草原之间诞生之时,我们就在改造我们的身体。如果穿戴植物是允许的,那么穿戴动物毛皮和金属矿物也就是允许的,如果色彩涂抹是允许的,那么修理毛发和纹身就是允许的,如果皮肤穿刺是允许的,那么医疗美容就是允许的,如果制造假肢是允许的,那么替换器官就是允许的。人类喜欢这样做,是的,包括自然万物,甚至我们自己,人类都是乐于参与其中,再次证明了“人类是所有议题的核心”。

Maria Jose Cristerna, known as 'Vampire Woman', holds the Guinness World Record

《hellraiser》

这带来了一种想象力,首先是难以预测的额外功能性将首先出现,它不仅仅满足于基本的生理性功能,它得到了额外补偿和差异性服务。在这里,超越生理性功能,或美学个性化服务,将成为人们真正购买其中之一的理由,而不仅仅探讨其安全性和使用年限。它们将成为文化层面的挑战,而不仅仅在医疗上。艺术、时尚、设计的观念开始融入传统的身体修饰,并与交互式电子产品相融合。这些特性将与实用性结合,甚至在某些情况下取而代之。

人体改造可谓人类最古老的梦想之一。人体改造会把一个普通人变成超凡之躯,而技术,总为我们提供了实现各种可能性的物理基础。当人类的医学技术越来越从外部走向内部,我们的美学也将越来越从身体之外走向内脏之中。

那么,美学将如何与器官改造融为一体呢?在上面的例证中,我们是可以有所线索和启示的,美学开启的,将是一个万花筒,它的特征是非线性的。我们无法想象在人类的好奇心和美学偏好函数包中,将会释放出怎样无穷无尽的美学函数。在这里,幽灵器官的美学实践,展现了美学性和功能性之间的巨大鸿沟和量级下的产物。在这里,陈列物的排序是可以无穷无尽的。

Isaac Monte《The Art of Deception -fire heart》

正如我们将荧光染料注射进心脏细胞之中一样,或者也可以用一些更为精密的处理细胞机理的纹身机,在我们的任意器官,甚至是瞳孔上,雕刻出我们任意想要的生命之花图案。

两者之间所形成的张力,更像是一种幻觉,或者是像一种技术上的美学魔术欺骗。正如胶原蛋白(Collagen protein),它从动物身上提取,不仅广泛用于外用化妆品,而且还由整形外科医生注射到皮肤下,作为填充物来塑造外观。胶原蛋白与异种移植的唯一区别是它不被看作组织或器官。

当改造成为一种极端化,或者是说,美学的欲望驱使,正如带有理想主义特征的无政府主义所走向的恐怖主义化。我们对自身的理想化改造,将会发生哪些难以置信的变化?正如在众多古老文化中所逐渐演化出的病态审美观。我们扭曲松树、痴迷于树瘤、着迷于金莲小脚、比手指更长的指甲、怪异的穿孔和异物皮下植入、切割舌头、改造阴茎、幻想中的人体蜈蚣等等。

《Frankenstein》

或者这正是我们想要给读者提出的问题:我们的社会能从中受益吗?或者,人类的多重美学将在未来的技术前沿下,发展出怎样的世界。正如我们把此问题稍微作一个拓展:如果将社会本身看作是一种技术系统的话,我们的美学将如何改造我们的社会,就像改造我们的身体一样。

在这里,另一个词就显得与美学具有了同构特征,那就是:文化。一丝忧虑,正在从一些人的心中升起,就像英国诗人柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)在《老水手之歌》中写道:

“在一条僻静的大街上,一个人充满恐惧,步履慌乱。他回首四望,继续前行,然后再也不敢回头,因为他知道,一个可怕的魔鬼,正如影随形。”

探探谈谈

探探谈谈