基因工程给人用,科学底线何处寻

有读者朋友问我对世界首例基因编辑婴儿的诞生有什么看法,我想既然这么热情,那么不说点什么也不好。

我认为这一行为有着极其严重的科学伦理问题,并支持深圳市医学伦理专家委员会和卫计委对此事进行调查。

不过事情发生了这么久了,大家正着反着都讨论得差不多了,要我再写点什么,不如就从一个问题说起吧——“如果牺牲一个人能够挽救五个人,你要不要决定牺牲这个人”?

乍一听你会觉得这是一个关于正义的经典问题,但和这次的事件还是有联系。因为剥去科学问题的外壳,不少实际问题其实是这个元问题的变种,只不过天平两端的“一个人”和“五个人”是在变化的。

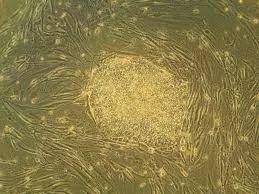

比如胚胎干细胞研究,有一种思路就是细胞替代疗法,即通过将胚胎干细胞诱导分化为心肌细胞、神经元、肝细胞、骨髓细胞、胰岛细胞等,解除千千万万患有心脏疾病、帕金森综合征、白血病、糖尿病等病人的痛苦乃至生命危险。但是创建胚胎干细胞系最初需要破坏人类胚胎,而人类胚胎最终可能会发育成人,这在很多国家的文化背景下无异于杀人。

天平的一端是为数不少的可能发育成人却被破坏的人类胚胎,另一端是千千万万可能因为胚胎干细胞技术而得到救治的病人,孰重孰轻呢?中国在这方面宗教伦理阻碍较少,所以中国大陆对胚胎干细胞研究的限制可能是全世界最少的。而在美国,堕胎都是一个备受争议的问题,胚胎干细胞研究的争议就很大。目前美国禁止联邦资助会毁坏人类胚胎的研究,也就意味着新的胚胎干细胞系无法通过联邦资助的研究获取。

又比如人造子宫,如果真的有人造子宫这项发明,能让人类胚胎在其中像在真实的人类子宫中发育成健康的婴儿,并加以普及的话,那么准妈妈们可以免除妊娠前后一年的生活不便以及分娩的痛苦与危险。

但是哪怕这项技术成熟了再运用于人类,也要有第一批吃螃蟹的人,这些本可以在母亲子宫中发育成健康婴儿的胚胎,他们要冒风险尝试人造子宫。(当然决定是由他们的准父母下的)这样,一批移植入人造子宫的胚胎所冒的风险,与上亿准妈妈的痛苦与不便,成了天平的两端。

所幸涉及人胚胎体外培育相关研究的科学家还比较讲究科学伦理。伦理学家和科学家在上世纪70年代末达成了“14天规则” ,要求人体胚胎研究必须在受精后的14天内结束。2013年的一项研究中,剑桥大学的玛格德莱娜·泽尔尼卡-格茨团队本可以让体外培养的胚胎生长更长的时间,但还是在不到两周后就终止了实验,没有搞出个大新闻。

新的技术确实能造福很多人,但在其广泛推广之前,我们不能逃避这个问题:谁能做那个要冒风险甚至要做出牺牲的那个人?谁又有权决定哪些人来冒风险、做牺牲呢?

科学伦理就是来解决这个问题的——怎样尽量避免风险和牺牲,如果真的必须要冒风险、做牺牲又该怎么做。

而且科学伦理也需要与时俱进,比如上面提到的“14天规则” ,是不是可以有所变通,延长一点?延长多久合适呢?这就是另一个问题了。而这个问题,又可以视为“一个人拔掉多少根头发算是秃子”这个元问题的实际应用。这不仅涉及科学量化、道德底线等可用的理论工具,有时候甚至是一个玄学问题。

我们无法完全左右科学伦理的辩论结果,但还是应该认识到这个体系的重要价值:科学伦理可以作为民众与科研人员之间信任的底线,防止早期科幻小说里科学怪人这种可悲生物的出现。

这次基因编辑婴儿的事情,就是破坏了这种信任:诞生的两个孩子显然不会对这项实验知情并同意,而她们要面对很大的风险,敲除了32个碱基对的CCR5△32基因会让人对感染后的炎症反应有不良影响,而且CRISPR技术也有编辑错误位置的可能——如果贺教授真的没有学术造假的话。

我从没有像现在这样盼望一场学术造假和炒作的切实发生。

非凡油条

非凡油条