被污名化的“杀马特” 背后竟然是这样一段段悲凉的故事

从引领95后的“潮流一代”到被鄙夷、嘲笑,再到今天的默默无闻,不见踪影,杀马特们好像只存在于网络上,以及人们调侃的言语中。

大众甚至不知道“杀马特”这个词是“smart”的音译,不知道杀马特的创始人是当年仅有11岁的罗福兴。

杀马特创始人罗福兴

最近有一部纪录片,揭开了杀马特们那五颜六色、直冲云霄的头发,露出了下面悲凉的底色。

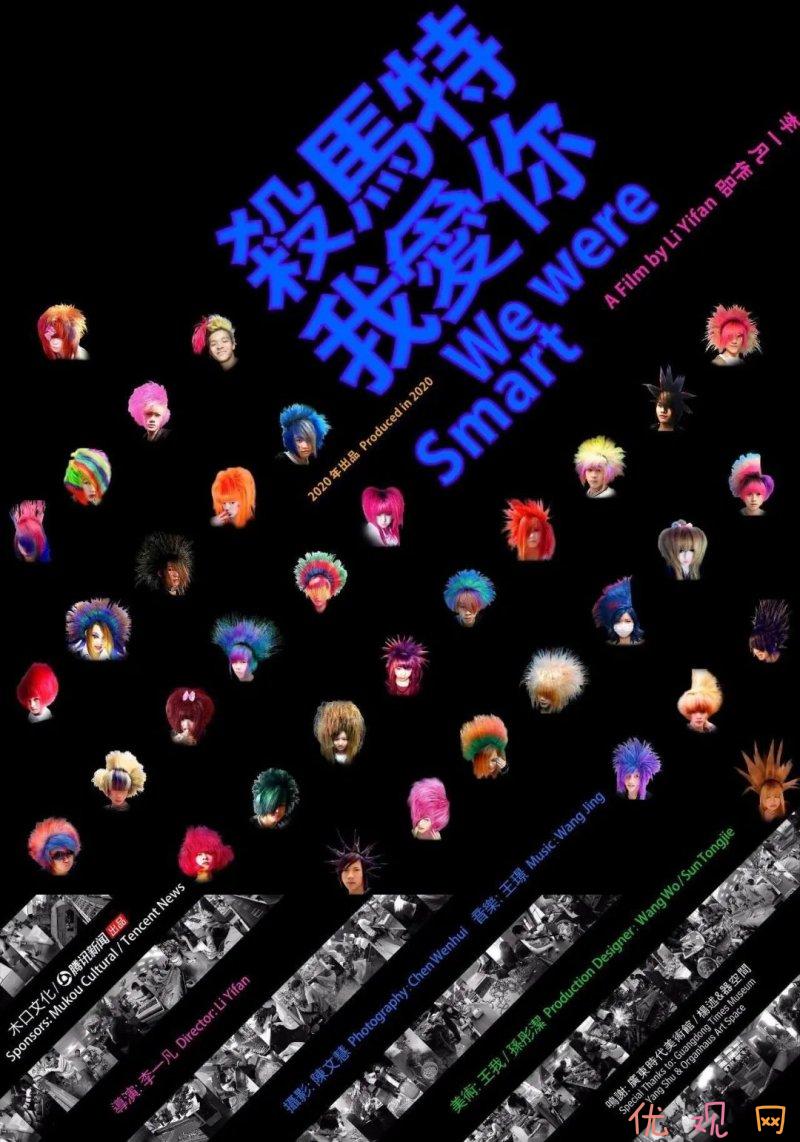

《杀马特我爱你》

导演李一凡,1991年毕业于北京中央戏剧学院,现任教于四川美术学院油画系。

其纪录片作品《淹没》、《乡村档案:龙王村2006影像文件》获得包括柏林电影节青年论坛沃尔夫冈·斯道特奖、法国真实电影节国际多媒体作者联合奖、日本山形国际纪录片电影节弗拉哈迪奖等数项国际大奖……其实说到1991年毕业于北京中央戏剧学院的时候,我们大致上就已经可以判断出这个导演属于精英阶层了。

2012年,李一凡第一次看见处于社会底层的杀马特,他兴奋了,激动了。这是多反叛、多张扬、多有个性的一群人啊!

中国有朋克了,真酷啊!

他想拍关于杀马特的纪录片,酷上加酷。要知道,杀马特在巅峰时期拥有能够和魔兽世界吧、李毅吧相抗衡的战斗力。

巅峰时期,仅一个叫“血魔妖”的家族,QQ群总人数就超过2000人,在和魔兽世界吧战斗时,他们创造过“一天刷3000条回复”的傲人记录。可是当李一凡举起镜头的时候,里面却没有主人公。杀马特只存在于网络上,这群本该张扬肆意能“炸街”的年轻人在现实里销声匿迹了。他们唯一的痕迹,就是那些需要经过严格把关,审核头发、服饰、审美品位、家族之后才能进的QQ群。

如同那些张扬、张牙舞爪的头发一样,杀马特们给自己建造了围墙,别人在外面拿他们取笑狂欢,他们缩在里面享受着属于自己的一片小小的天地。“很多人都以为我能拍一个特别精彩的杀马特的故事,可是没有精彩的杀马特,只有生命极其贫乏的杀马特。”从2009年开始,一直到2013年,杀马特接连受到了三次大规模的、有组织的网暴。贴吧上涌现大量辱骂杀马特的帖子。QQ群里混入了一些黑子,说脏话的还好,踢出去就行了。更过分的,是这些人潜伏在里面,到取得管理员身份后就大量踢杀马特成员,解散家族群。

甚至就连在玩QQ炫舞的时候,也会有人在房间里进来进去地骂他们。现实中,杀马特成了“不良风气”,成了“城市污点”,还出现了“同城代打”的业务。

实际上呢,杀马特们到底做错了什么?说到底,他们不过是染了染头发,不过是穿了几件不符合“大众审美”的衣服,没有偷蒙拐骗,没有打砸抢烧,没有污言秽语,哪里错了?

其实,杀马特还有另一个身份——工人。杀马特的故事,实际上就是工人的故事。在纪录片的开头,一群年轻人在镜头里说着自己外出打工、进工厂的年纪:“十二岁我就出来,刚刚上到六年级”,“十一岁吧”,“十四岁”,“十六岁吧”.......

没有人面露哀伤,他们有的甚至是当一个玩笑在说。可能,这种困难与他们之后的人生相比,并没有多突出吧。

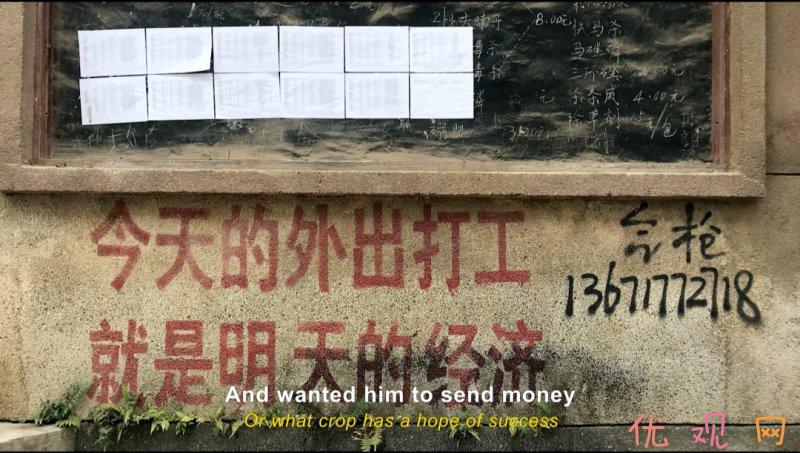

石排,东莞市东北部的一个制造业小镇,往西50公里是广州,往南70公里是深圳。

在新世纪的头二十年,石排和大部分东南沿海的城镇一样,搭上了中国制造业发展的高速列车,各种玩具厂和电子配件厂林立。

和工厂机器一同涌入的,还有大批前来打工的外地年轻人。工人们每天要工作十四个小时,重复的流水线机械工作。

比如片子里边要自杀的那个女孩一天就需要贴几万个标签,一个标签几厘钱,就这么一直贴。还有一个网名叫“伟哈哈”的杀马特小孩,十二三岁就进厂做“百洁布”。

有过进厨房经验的都知道,百洁布绿色的那面特别硬,因此“伟哈哈”的手指甲全都被磨光了。

他想走,又不能走,走了按照合同就拿不到钱,话语权都掌握在老板手里,只能留下来,一天一天地重复着。

只有在带上假发,拍个小视频的时候,他才能感受到些微的快乐。还有一个杀马特工友韩亚杰,在发工资那天,原本以为自己会领到8000块钱,开心坏了。

他打电话给父母和哥哥,告诉自己要回家结婚了。又打电话给女朋友,让她来这里等他领完工资。结果,那天他只领到了29块钱,他哭了,女朋友最后也嫁给了别人。这些杀马特在工厂里赚到的钱,要寄回家里,养活弟弟妹妹、爷爷奶奶……杀马特对于这些年轻人来说,意味着很多东西。它意味着自由,关注,男/女朋友,也意味着安全感和勇气。

如果在头发和贫穷中选一个,杀马特更愿意选头发。

梦想,对他们来说是最遥不可及的东西。就像杀马特“教父”罗福兴说的那样:“每个人追求的东西不一样,杀马特只能追求杀马特,其他东西他追求不了,房啊车啊太遥远了。玩车之类的玩不起,就只能玩头发。”

杀马特绝大多数是农村出身,是留守儿童。他们很少拥有父母的陪伴,常常在爷爷奶奶和各种亲戚家被推来推去,早早便出来打工。家不像家,亲人不像亲人,而作为人所必需的安全感,他们只能通过网络来获得。

同一个家族的人,在杀马特看来,就是亲人。

曾经,无数人嘲笑杀马特,看不起杀马特,可是我们有什么资格呢?

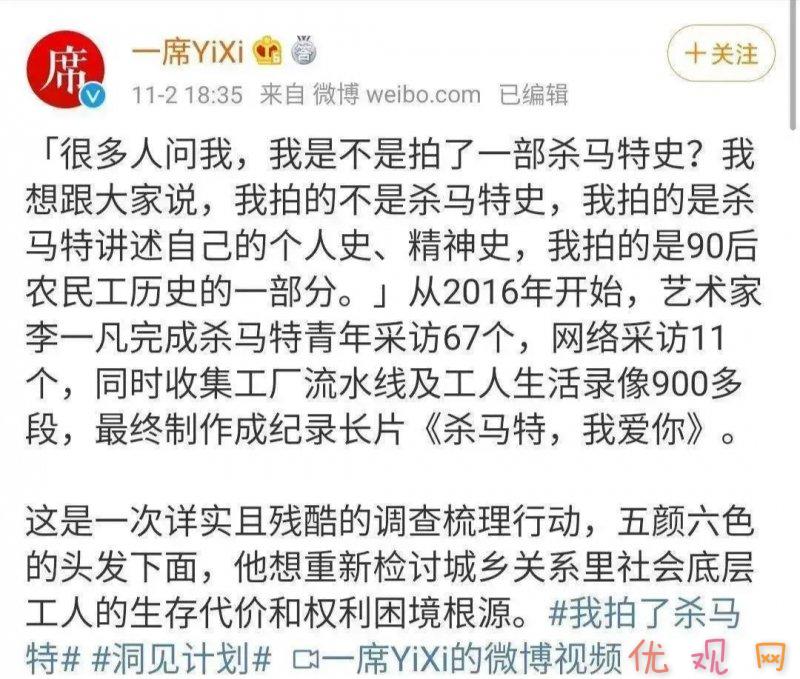

2017年,李一凡开始拍摄杀马特。

他从深圳开始,在深圳、广州、中山、惠州、重庆、贵阳、黔东南州、黔西南州、毕节、安顺、昆明、大理、玉溪、曲靖,以及红河州,共计完成杀马特采访67个,网络采访11个。

在拍摄期间,李一凡又从杀马特和其他工人手中,通过直接购买手机视频等方式,收集了915段工厂流水线及工人生活录像。这是一个纪录片的拍摄过程,同时也是一个残酷的揭露过程。在五颜六色的头发下面,李一凡重新探讨了城乡关系、工人权益和农民问题。

杀马特作为最显著最基础的工人,长久以来却在一种无意义的喧嚣中被推向失语的境地。

杀马特们不过是想用自己也只能用自己的身体来做一点装饰,却被整个社会视作眼中钉,视作异端。

但,审美的自由才是一切自由的基础啊。

大众选择性地忽视了杀马特,就像我们的眼光总是会忽视工人,忽视乡村一样。如今社会的眼光太高了,总是看着国外,看着北上广江浙沪,可是面对权力末梢的农村,我们选择了忽视、不去看。

纪录片中还有一个点让人难过,那就是英文字幕一直用“kids"这个词指代杀马特。

这些承受着生活重担,被网暴的人,实际上还是一群孩子。只是在他们的生命里,没有上学读书,没有家庭幸福,他们甚至没有谈论梦想的勇气。

那些高楼,那些耀眼的东西,通通都不属于他们。就连弄头发穿衣服的权利,主流社会都没有给予他们。

我们看着片中的那些杀马特,最后一个个只能把头发染回黑色,理成小平头,成为芸芸众生中的一个。只有在闲下来时,他们才会带上在某宝上买得廉价假发,重当回杀马特。

探探谈谈

探探谈谈