权力的诅咒:美国体制为何能避免大革命

80年代的中国知识分子,往往对西方的民主体制寄予了太多不切实际的幻想,认为只要实行民主,一切问题就迎刃而解,但随着近期西方国家问题层出不穷,一些第三世界国家转型失败,我们已经发现,民主选举与经济繁荣、削减腐败,公平分配并没有必然联系。

但如今的民间舆论,又形成了另一种极端,那就是认为西方民主一无是处,对民主进行污名化,这无疑走向了另一个极端。

西方的民主体制,既非80年代知识分子想的那样完美,也不是像今天说的这样一无是处。西方民主体制,最大的优点就是通过实行竞争性选举和将社会运动合法化,从而将社会矛盾分散,通过将社会运动变为群众内部矛盾化解了大革命的风险。

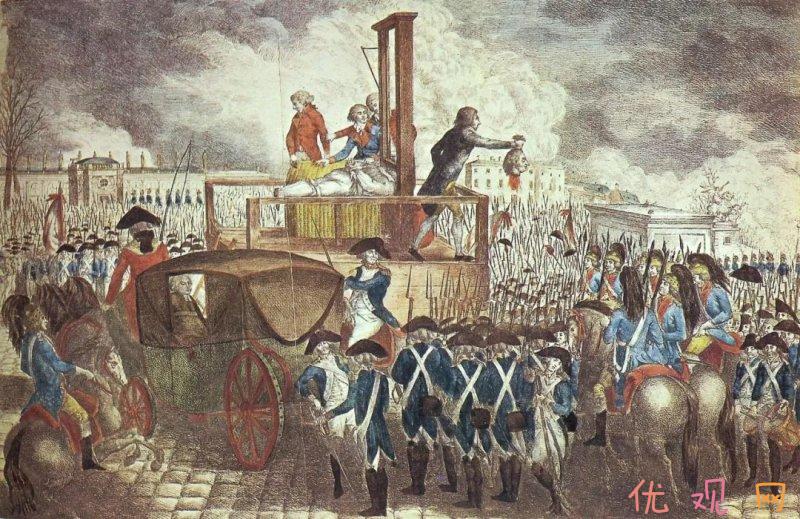

历史上类似法国大革命这样翻天覆地的大革命,都诞生在专制国家,历史上最为著名的三场大革命,法国大革命,俄国革命,和中国革命,都诞生在专制体制的背景下。越是专制的国家,越容易爆发毁灭一切的大革命。

反之,那些实行宪政民主的国家,则一直是小的社会骚乱不断,而绝无动摇体制和统治阶级的大革命。美国最浩大的所谓革命,莫过于60年代民权运动,但这场运动既没有武装斗争,也没有推翻一切的社会改造,他的结果只是废除了一些陈旧的制度,让政府进行了一定革新,对于整个统治秩序并无动摇。

此次美国的弗洛伊德骚乱,虽然表面上看声势浩大,但示威者只是发泄情绪,既没有成型的纲领也没有成型的组织,一阵狂欢过后,一切再次恢复正常。

西方民主体制之所以能做到小乱不断,而大乱没有,核心在于竞争性选举制度和社会运动合法化。这两个制度将所有的矛盾分散化了,使国民无法形成合力,而大革命的前提条件,首先是矛盾的集聚。

一、竞争性选举体制,和平更迭政权

西方民主体制化解大革命的第一个手段,就是竞争性选举体制,他让不满的人群可以通过合法的方式替换领导人,从而化解他们的怨气。

西方国家充分认识到,政治的本质就是分配,在增量时代,人们还可以不计较分配问题,但一旦到了经济增长放缓的存量时代,分配就成为了首要的大问题。

在资源有限的前提下,任何分配都不可能让人满意,一方得益一方必受损,无论是多高明的政治家,都不可能解决这个问题,问题无解,但是利益受损的人又是闹个不停,如果不能满足他们很有可能演化为暴力革命。

西方的政治家想出的就是选举,不同利益群体通过投票选出自己的候选人,不同候选人在合法的前提下不断进行博弈,成功的候选人上台,给支持自己的利益群体利益,失败的候选人认赌服输,下次再来。

由于分配不可能让所有人满意,因此上一次分配的受损者往往下一次就会积极投票让自己的代理人上台,上台后继续分配,又有了新的不公平,那一拨受损的人继续这个循环,西方国家的政党轮替实际上就是不同利益集团的博弈。

竞争性选举体制下,使得利益受损者只需要合法的手段就可以达成目的,比如2016年,受损的红脖子选出了特朗普,2020年,受损的年轻人少数族裔选出了桑德斯和一干进步派,换到没有合法选举制度的国家,受损者只能通过暴力的方式谋求利益,而在西方国家,合法手段就能达到,因此不需要诉诸于武力。这种将政权与政体分离,合法的更迭政权是极为高明的做法,他可以在不改变政治制度,统治阶级和现有秩序的情况下化解国民的怨气,他让一切可能遭致革命的不满都受限在了体制的框架内。

二、社会运动合法化,群众斗群众

西方国家的第二个秘诀就是将社会运动合法化,在西方,游行示威和组建社会组织都是合法的,公民可以自由组建组织,并通过游行的方式表达诉求,表面上看这是削弱了政府,但实际上他恰恰让政府摆脱了责任,将矛盾转移到了群众之中。

我前面说过,政治的本质是分配问题,存量时代一方得益一方必受损,社会运动无非是一部分群体认为自己的利益没得到满足,因此通过游行进行表达,但是问题是,他们的利益获得往往意味着另一个群体利益的损失。

比如环保组织要求清洁能源,那么传统能源的企业和员工就受损,少数族裔希望实行种族配额入学,白人就受损,工人阶级要求提高工资,老板就受损。除了经济利益纠葛,还有观念之争,比如女权团体认为堕胎是合理合法的,就触怒了信仰基督教的保守主义者,其实一切的问题本就是不同群体间的问题,政府为何要承担责任呢?

每一个社会运动都有它的对立面。

将社会运动合法化,就是将责任下移了,只要允许任何群体发动社会运动,那么每一项运动必然有他的反运动,有黑命贵就有3k党,有女权就有反女权,有支持堕胎就有反对堕胎,有工会就有企业家协会,分配问题回归了他的本质,即不同群体的利益博弈问题。这从美国人的反应中也可以看出,比如美国的黑人、自由主义者在论及种族主义压迫时,总会说这是由于白人种族主义者在捣鬼,再比如支持堕胎的女权主义者,总会说堕胎不能合法化就是因为一群保守红脖子阻挠。2020大选后,这一点依然没有改变,红脖子认为是自由派和精英团体窃取了川普的胜利,民主党认为是红脖子的愚昧造就了川普。

所有的社会问题,人们都不会只责怪政府,而是认为是另一拨人阻挠了他们实现利益,整个社会的矛盾,变为了无数群体间的矛盾,矛盾无法汇聚,自然不会形成大革命。国民解决不满的方式也很简单,那就是用选票将不满的领到人选下去,然后此次大选的失意者争取在四年后卷土重来。所有的矛盾都变为了人民内部矛盾,所有的矛盾都由选举这一政治游戏化解。

三、政府—国民二元结构的危险性

相反,如果在波旁法国和沙皇俄国这样的国家,问题就会演化为政府与国民之间的二元对立,因为专制下,国家掌握了一切权力,社会运动是非法的,这些国家不允许国民随便成立社会组织,群体要想实现利益,唯一能打交道的只有政府,政府成了解决一切问题的最终责任人,一旦问题无法解决,就是政府失职。

这种结构下,社会被简化为政府-国民高度对立的二元结构,所有的社会、经济议题被强行政治化,政府掌握了一切权力,但同时招揽了一切矛盾,原本是不同群体之间的小矛盾,最终汇聚成了针对政府的滔天巨浪。如果说西方民主体制对于社会矛盾是大禹治水,那么波旁法国和沙皇俄国、苏联就是铸造堤坝,而正如梅特涅所说,堤坝终有一天会被洪水击垮。

人们让渡自己的自由与权力成立了国家,而权力和责任是对等的,无论是否愿意,在掌握极大权力的同时也承担了极大的风险,在政府掌握意识形态合法性,如君权神授时,统治尚且稳固,可一旦民权思想深入人心,专制政府就只能依靠经济绩效进行统治而绩效是最不稳固的。非常权力与非常风险宛若魔咒,徘徊在那些专制君主的头上,这是路易十六、尼古拉二世、拿破仑三世终身难以摆脱的达摩克利斯之剑。

沉思的托克维尔

沉思的托克维尔