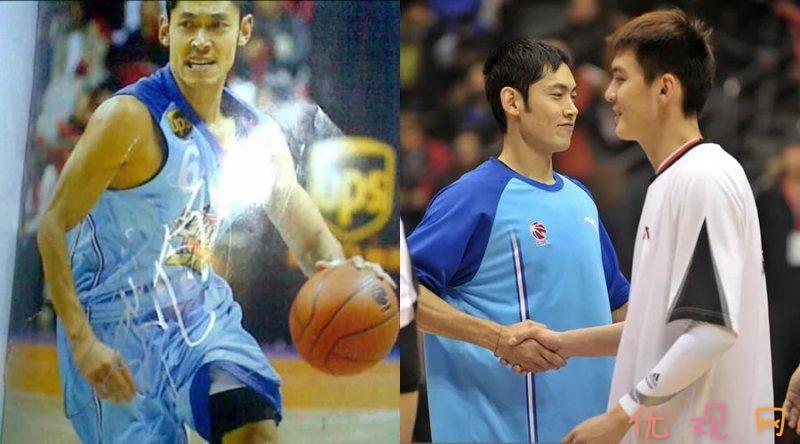

39岁张庆鹏征战篮坛31年 带伤上阵神奇发挥

消失多年的“老对头”又寻上门来了,张庆鹏暗暗叫苦。

33岁之后,他可以清晰地感觉到身体正在慢慢生锈。而现在,他39岁,身体发出的警报声变得越发急促、刺耳,“老对头”的不请自来,是一个再明显不过的信号——说再见的时候真的来了。

2013-2014赛季,饱受伤病困扰的张庆鹏场均只能得到3.2分,生涯最低,“退役”一事开始进入媒体的议程。“退役怎么也应该在两年后。”他告诉外界。以他当时状态之低迷,“两年”已经是乐观估计,谁能想到,他战斗的火苗又悠悠燃烧了六年之久,且显出越烧越旺的迹象。

这无疑是一个奇迹。

最后一舞

然而现实生活没那么多奇迹,在他体内那肉眼看不到的地方,某些组织正在衰朽、老化,多年没有犯过的腰伤卷土重来。在他生涯早期,这个伤曾经让他备受煎熬,有时候仅是开一下窗,就会疼得一天下不了床。但是近些年来,他的腰和他一直相安无事,直到那个不服老的休赛期的下午。

那天,他完成了卧推130公斤的力量训练,130公斤的负重深蹲连做5个,他感觉身体状态不错,“可以再加5公斤。”加好杠铃片发力起身的时候,后背却明显“酸了一下”,他很快反应过来:肌肉拉伤了,周围的组织正在充血。

腰伤让他不得不在复赛初期休息了很长时间。6月30日,复出首战打山西,山东队最多落后到17分,他临危受命,在第3节末段用一连串助攻喂出了一波反击潮,山东队一度反超12分。可是之后山西队又逐渐将分差蚕食,追了回来,比赛还剩12.2秒,山东队落后2分,刘冠岑发边线球,张庆鹏蹦跳着干扰,腰伤复发。

他蹲下,单膝跪地,已经无法正常走路、站立,后来被两个人搀了出去。在场边接受治疗的时候,他毛巾遮脸,没人知道毛巾下面是怎样一副表情。山东队最终输了1分,他12分6篮板11助攻的神奇发挥和总出场数历史第二的里程碑成了悲情的注脚。之后的几天,他一度生活不能自理。

他的腰在短时间内前前后后伤了4次,变得无比脆弱。从表面上看,他依旧积极主动、每球必争,但当他脱下衣服,你会看到两条长长的肌内效贴布从球裤里一直延伸到背部。

“你看我现在好好的,其实很痛苦。”张庆鹏坐在小茶几的另一边,在茶炉“咝咝”的低吟声中将双臂平举,然后屈臂用指尖去触碰肩膀,可他的右手却怎么也碰不到,“这次复赛的时候,关节腔里有个韧带拉伤,没法做拉单杠的动作,拿重物也不可以。开车都是用左手发力,右手辅助。”

他在生涯最后一战的37分,就是在这样的身体状态下得到的。

“我精神上仍然是亢奋的,但身体确实很疲劳,肌肉也掉得很快。”张庆鹏颇感无奈。他形容自己年轻时就像一台“永动机”,可以一直“比赛-赶路-比赛”循环下去,但现在的极限是8场。

“33岁之前,打完球之后,第二天吃完早餐,上午稍微放松一下,中午吃完饭睡一觉,可能疲劳就消失了。现在打完球之后,至少需要两个小时去辅助地排除身体的疲劳,当天晚上要做康复做到两点多钟。第二天不能直接下床,还得在床上活动一下脚踝再下来。”

他8岁练球,征战篮坛31年,即便从升入辽篮一队开始算起,也有足足20年时间。积年累月的高强度运动让他身体伤痕累累,眉骨、下巴、嘴……仅面部就缝了几十针!

“几乎没有一块儿是完整的,如果一块一块掰的话,从颈椎,到肩部,胸椎,腰椎,没有一个完好的地方,可能好的地方就是脑袋,剩下的都完了。”他的医生朋友在一个采访中说。

张庆鹏从没有服过谁——甚至包括已经两冠在手的托尼·帕克。

2006年7月,中国男篮赴法国拉练,一是寻找差距,二是考察队伍。彼时的张庆鹏只是国家队边缘人,随时都有可能被刷掉。

那场比赛,刘炜伤停,中国队首节没打完就落后了20分,尤纳斯无奈之下提前换上了张庆鹏。结果他一上来就在帕克身上“打四分”成功。“两个人都是好斗的球员,就较上劲了。”张庆鹏说。最终,他以百分百命中率砍下17分,这场比赛成为他的经典战例,一直为球迷所津津乐道。

但是现在,他不得不服老了,纵然有万般不舍,也只能对自己视为第二故乡的赛场说一声再见了。

生涯收官之战,他22投11中飙出37分,很难不令人想到退役之夜的科比。只不过,“黑曼巴”收获一场胜利,以一句“Mamba Out”微笑着潇洒离场,而张庆鹏用失败挥手告别,毛巾掩面,“泪洒赛场”——大多数媒体的确是如此报道的。

“那叫哭吗?”他歪着脖子,皱了皱眉头,“那不叫哭,那是激动,或者叫情绪的……啧,可惜,那种情绪比较复杂。”

29岁生日那天,他哭过。那是2009-2010赛季辽宁与上海的半决赛第3场,他的表现荒腔走板,全场13投2中,三分球8投0中,眼睁睁看着上海抢走赛点。比赛结束后,现场响起了《真心英雄》铿锵的曲调,可接下来的客场比赛,张庆鹏他们没有能让奇迹发生,1比3被淘汰出局。

2003-2004赛季,辽篮输掉与浙江万马的保级关键战时,他同样哭过。上半场,他的眼睛被对手外援高德戳中,“下半场基本上是睁一只眼闭一只眼”拿下了21分,但是无力挽回败局。几天后,辽篮跌入队史最黑暗的低谷,幸而赶上联赛扩军,才保住了CBA参赛资格。

辽篮,辽宁,那是张庆鹏的母队和故土,也是谈论他的篮球生涯时绕不开的话题。

11月6日,CBA联盟和山东男篮为张庆鹏举办了退役仪式,那场比赛的对阵双方刚好是他职业生涯的一头一尾。“我要感谢辽宁队的领导、教练、队友,是他们让我一步步成长成熟。”张庆鹏在致辞中说。

和平南大街97号

张庆鹏的童年,是大伙房水库的碧波千顷,是评书大师田连元用标志性沙哑嗓音播讲的《水浒传》和《三侠五义》,而承载着他最初的篮球记忆的,则是那辆从村头开往抚顺的绿皮火车。一路上山峦叠翠,山水相连,靠近抚顺的地方有一望无尽的稻田,绿皮火车“咔哒咔哒”沿着浑河缓行其中,如同行在画上。

“我的家乡真的是漂亮,特别漂亮。”张庆鹏说,然后一词一顿,“有山,有水,人杰地灵。”

他8岁开始在抚顺市体校练球,每天吃过中饭就背上书包和球兜,搭上那辆有着棕色木椅的绿皮火车。绿皮火车开得极慢,30多公里路程要走大约1个小时,他可以利用路上的时间写写作业。回来的时候“很少有座,一般都是站着”。

“最难受的是冬天和夏天。”张庆鹏说,“夏天特别热。冬天特别冷,在车站等车的时候,零下三十多度很正常,当时也不知道冷,穿着两条裤子就那么过来了。现在不行了,少穿一点膝盖都受不了,要不然怎么会做艾灸呢?”

父亲或母亲总是在门口等他回家,冬天天黑得早,他们会把门灯打开,照亮门前那一块小小的区域。他记得家门口那条路旁,是两排高大的杨树,有一抱之围。

有一年他手臂骨折,很长时间没有打球,父亲把地面“整平了”,弄来一个篮架立在院里供他使用。前几年,父亲身体不好,行动不便,为了帮助父亲康复,他把旧的篮架换成了新型的户外篮架,钢化玻璃篮板代替了木制的篮板。

之后,张庆鹏进入辽宁省体育运动职业学院——他称之为“大院”,进入辽篮一队之前的十年他都在这里度过。和平南大街97号,是大院当时的所在地。从老家到抚顺再到大院,一条浑河牵起了他青少年时期的所有回忆。

张庆鹏清楚地记得,大院的大门脸后面,凌空横着一条白色的灯箱,上面印着 “金牌工厂,冠军摇篮”八个猩红色的行楷大字——由原国家体委主任伍绍祖亲笔题写。这八个字并不是艺术夸张,也不是领导出于鼓励的关怀,张庆鹏知道这八个字的分量:“辽宁的冠军太多太多了。”

《辽宁日报》2010年的一篇报道将大院称为“辽宁体育的一面旗帜”,该报道这样写道:“先后培养出姚景远、李月久、陈跃玲、庄晓岩、王军霞、孙福明、丁美媛、王楠、杨昊、郭跃等19位奥运会冠军,他们共夺得23枚奥运会金牌;56人、151次获得世界冠军;119人、220次获得亚洲冠军;1216人、1067次获得全国冠军。”

大院里的道路两旁,是两排团扇似的红色灯牌,冠军们身穿领奖服的照片就印在那“扇面”上。灯牌排列的顺序,体现出竞技体育世界森严的“等级制度”,奥运冠军、世界冠军最靠前,全国冠军“只能排到后面车库、很远的地方,也很少有人看到”。

在张庆鹏印象里,灯牌上的所有人都笑得很灿烂,尤其到了晚上,灯牌会更加光芒四射。每天在灯牌旁边经过,张庆鹏干劲儿十足,他幻想着自己的照片有朝一日也能放到那灯牌上去。“你在全国比赛中拿不到冠军,餐厅打饭的时候都不好意思排在前面,觉得抬不起头来。”张庆鹏说道。

每年冬训、夏训,几个月时间就“圈在里边”,平时还能利用星期天出去一会儿,如果赶上集训,就会是全封闭管理。好在大院里有电影院等娱乐设施,“你只需要把训练的东西做好,其他的事情都不用管。”张庆鹏说。

出院门右拐有一家饺子馆,卖一种在外地很难见到的荞麦驴肉饺子,那是张庆鹏的最爱。“放风”的时间一到,他会到那里点上两盘饺子,在醋碟里倒点醋,舀一勺辣油掺进去,美滋滋地吃上一顿。然后再抓紧时间回到大院,不能在外面久留。

每天早上5点半,整个大院准时开始活跃起来,柔道馆里人跌在垫子上发出的“咚咚”声,羽毛球馆球撞击球拍的“砰砰”声……如同奏响了一曲体育的交响乐。“一进去就陷入到你追我赶的氛围中,不可能有一点松懈。每个队都有早操,田径场你去晚了都没有位置。”张庆鹏回忆说,一直到晚上9点半,都是这种氛围。

“我们那一批的小朋友,球员和学生时代特别痛恨这座大院,因为太TM累了。从一个普通人到一个运动员,就是在不断挑战身体的极限,不断破坏然后重新组合,这是一个很难的过程。”张庆鹏说,“几个小伙伴经常在一起开玩笑说什么时候能把这些地方拆掉,呆不下去了,受不了了。”

可是真到了离开大院的时候,他们又万般不舍。后来大院动迁,张庆鹏专程开车去了一趟,在门口拍了一张照片发到微博上。他告诉我,当时自己“特别伤感”,“十年,整整十年,有种自己的家,自己的房子被拆的感觉。我前几天回去的时候从那边路过,还清晰地记得那里的每一条街,每一个门牌,还有学校门口的每一个小餐馆。”

大院是一种秩序,是一种生活方式,它代表着集训制的终极状态,那就是准军事化。张庆鹏一贯以军人的标准要求自己,但或许正因如此,他内心才会格外渴望自由自在、无拘无束的生活。他喜欢自驾、骑自行车,因为这样可以想停即停,想走即走。

“我去哪都是开车,只要是时间来得及,路程800公里之内的,基本都是自己开车。”张庆鹏告诉我。

有一次,他在博格达峰南麓自驾,越往上走,越是植被荒疏,人烟稀少,他行驶在空寂无人的路上,朝着雪线一直开过去,仿佛全世界只有他自己。到了海拔3000多米的高度,路到头了,他弃车,沿着马道向上徒步,直到太阳西斜才往回走,他享受这种感觉。

这种感觉有点像几年前的那个夏天的午后。吃过午饭,父亲突然提议去横渡大伙房水库。父子俩就那么游了四个来回,一直游到太阳西斜,累了就慵懒地浮在水面上。水库与周围苍翠的丘陵融为一体,在那里游泳足可以宠辱偕忘。

退役之后,他有两个计划,一是去西藏,二是到国外进行一次自驾,结果疫情打乱了全部的计划,“一切都停滞啦。”他调整了一下坐姿,长出一口气。西藏是他向往了近20年的地方,“那里很美,我看过很多的故事和照片。”可惜一直太忙,至今缘悭一面。

《你我的约定》

2011年3月7日,张庆鹏第一次以客队球员身份回到沈阳。

两天后的比赛日,球迷小贝早早地到了球场,她手里的杂志上印着张庆鹏身穿新疆6号球衣的照片,2006-2010年那会儿,“可太喜欢张庆鹏了。”她告诉我。

比赛开场前,场馆里开始播放赵传那首《你我的约定》:“别忘了当年你我的约定,希望能总有一天再次相聚,共同分享彼此过去的经历,再从头展现当年的豪气……”从1995年辽足降级时开始,这首歌就陪伴着辽宁的体育迷,此刻故人相逢,它响起的时机恰到好处。

当我再次把这首歌放给张庆鹏听的时候,他一时没有想起是在何时何地听过这首歌,只觉得耳熟,直到我说到“您转会之后第一次回辽宁”,他才露出恍然大悟的神色,边仰头边把“哦”字的尾音拖出去很长。

那场比赛结束的时候,球迷们齐声高喊“张庆鹏回家”,小贝则早早溜进场内,在球员通道旁边拿着杂志和签字笔等着。张庆鹏走近了,保安在阻拦她,她急得哭着大喊“鹏哥、鹏哥”。张庆鹏听到了,他走过来接过签字笔,龙飞凤舞地把名字签到了那张照片上。“别哭,别哭。”他安慰小贝。

9年过去,小贝早已参加工作,眼看着也要“奔三”了,如今她对张庆鹏已经没有那么深的惦念,“毕竟当年疯狂喜欢他的球迷都‘老’了,比如我。”小贝发过来两个狗头的表情,然后又有些意味深长地说,“人这一辈子,说不定哪次离家就注定再也回不去了。但走的时候,可能总想着有一天会再回去,但回不去了就是回不去了。”

张庆鹏最终没有回家,童话般的结局没有上演,盼着他回家的辽宁球迷也越来越少,因为他们有了新的领袖。

张庆鹏CBA生涯辗转四队——辽宁11年,新疆3年,北京3年,山东3年,很难再去侈谈“归属感”,当我把这个问题抛给他的时候,他发出“啧”的声音,“那天跟朋友聊天还说,像我这种在外边飘的辽宁运动员很多,根很重要。”接下来,他陷入短暂的停顿,“我的归属感还是在中国篮球吧。”

“东北是老家,无论是探亲还是祭祖,每年都要回去。但说到事业的话,哪里有机会就去哪里,好男儿志在shì方……四方。”抚顺口音不经意间露出来了,他很快又调整回普通话发音,出走多年,乡音已改,唯独说到兴头上的时候是例外。

“我那是事业的shì,事业的一方。”他解释说。

刚去新疆的时候,他以为离家越远,就能飞得越高。但当2013-2014赛季总决赛期间,父亲罹患脑梗,生命一度垂危的时候,他才恍然间发觉,自己已经走得太远了,3000公里的直线距离,并没有那么容易驾驭。之前他只顾着往外闯,往前闯,没有感觉到自己有多么恋旧、怀乡,但那一刻,他感觉到了。

2014年他主动降薪转会北京,夺冠欲望的驱使是一方面,另一方面就是这里离家更近。离家越近,心里越踏实。正如诗人野夫在与本文同名的那本著作的结尾写的:“故乡”一词所能唤起的温馨,非仅其风景全殊,乃因那一曾经的所在,有着自己牵肠挂肚的故人。

自从父亲生病以后,张庆鹏养成了一个习惯,每天必须打电话或视频给二老问安,“之前也打电话,但没有现在这么规律。”现在,他每年都要回老家住上几天,“除了不适应热炕,其他的都能适应。”张庆鹏说。

至于那些围绕着他和辽篮的传闻和争议,注定将会一直在风中飘荡,与他深深的乡情羁绊在一起,欲说还休。

“我已经把我更好的青春奉献给了辽宁,这就够了,人能有几个十年?”张庆鹏说。

无论在什么场合,他都不掩饰对辽宁篮球的支持。

2017年,新疆夺得队史首冠,张庆鹏等曾经的功勋被邀请回疆,在分享老东家喜悦的同时,他没有忘记对冠军望眼欲穿的家乡球队,他在微博写道:“希望下一个离你们不远,家乡加油!”

而当来年辽篮真的无限接近总冠军时,他提前祝福:“祝福曾经并肩战斗的兄弟们。不能和你们一起在家乡举起奖杯,注定是此生无法改变的遗憾。有一点是不变的,那就是不管走到哪里我都是辽宁人,有一颗热爱家乡的心。期待着兄弟们荣耀加冕,也替我圆梦!”

“张指导”

我在U18国青男篮所在的训练基地见到张庆鹏的时候,是11月10日的早上。那天,他穿一件帽衫,两手插兜,不远不近地站在排成两列纵队的球员们旁边。我一度把他当成来看热闹的路人,直到看见藏在帽子下面的那张脸,才恍然想起,“助理教练”一行明明写着他的名字。

“张指导。”有几个队员这样叫他,未来的日子里,“彪哥、九哥、鹏哥、鹏叔”会被渐渐遗忘,直到所有人都习惯了他的新身份。“现在还真有些不适应,别人一叫我,”他做出左右摆头的动作,做出困惑的表情,“叫谁呢?谁是张指导?”

打了三十多年球,见到篮球,总是会“技痒”。那天的训练课,队员们还没开始练呢,他先运着球在场地中央练上了。“也会有冲动想打球,最近一段时间的球局都搞不定,没时间呀。”张庆鹏说。

对于张庆鹏而言,做出退役的决定并不容易,但是家庭事业,他必须做一个权衡,“之前家人可以跟着我跑,现在不行了。”他把选项一个个列出来,又一个个排除,越到最后抉择越难,但道路也越清晰。最终,他选择主动向中国篮协请缨,成为U18国青男篮的助理教练,辅佐王建军。

在运动员公寓那个狭窄的楼梯里,他向后错了一个肩膀的距离,跟在同为助理教练的张涛身后,我能清楚地听到他们在讨论“学生……家长……”之类的事情。张涛是高中豪门清华附中的主教练,在青训领域经验极其丰富,张庆鹏很愿意向他请教。

回到自己的房间,他手忙脚乱地换上便服,缠好艾灸的器械,“我肠胃不好,中医建议我多做艾灸,少做对身体有害的事情。”张庆鹏告诉我,他早就过上了保温杯不离手的生活。随后,他熟练地掰下茶饼的一角放进茶壶里,倒水、烧水、洗茶、冲茶、倒茶……艾灸的独特气味和茶香,混杂在了一起。

采访中,他偶尔会翻开那个猩红色的“老干部”手机壳,回回邮件和微信。退役之前,他手机里装的App很少,几乎都是些体育类App,用来看看新闻;退役之后,因为公司推广需要,他第一次安装了抖音,也开始担任解说员。

一场全新的远行开始了。

杨毅侃球

杨毅侃球