是谁逼死了这个青年天才 —— 谈《大象席地而坐》的获奖和导演胡波的自杀

金马奖的评选结果出炉了,尽管有张艺谋等人的庸俗作品被选中,然而也未尝没有优秀影片脱颖而出。这次获得最佳剧情片奖、最佳改编剧本奖的《大象席地而坐》就是一部出色的作品。最令人难过的是,在本片获奖之前导演胡波早就用自杀的方式结束了自己年轻的生命。2017年10月,他用一根绳子把自己吊在了楼梯扶手上永远走了,享年仅仅29岁。

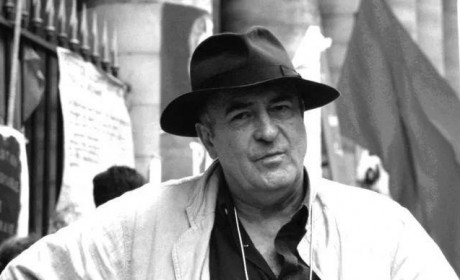

导演胡波1988年出生于山东济南,毕业于北京电影学院导演系,是一个集作家、编剧、导演于一身的杰出青年才俊。他曾经写过《牛蛙》、《大裂》等带有非常强烈的先锋性和异质性的小说,也拍过《远隔的父亲》这样的短片。他的作品要多灵气有多灵气,带着惊人的才华与桀骜不驯的艺术天赋。然而和一切有才华又不幸的年轻人类似,他也出生于贫寒家庭。一个人身处贫困本来没有什么诧怪的,然而当极度的贫困和极度的才华结合在一起的时候,悲剧就变得无可避免了。

就像那个知情人在《人间有泪,也有诗,再熬一熬好吗》一文所写,胡波长期被贫穷和债务困扰,写出来的两本书稿费也不过两万,蚂蚁微贷也还不上,“还不上就再也借不出”。拍一个符合自己心意的电影是他的梦,然而电影这样一种需要大规模投资的东西,对一个如此贫寒的人注定是难以承受的压力。

经济上的贫穷必然带来精神的羞辱和折磨,这在古今中外的私有制社会就是必然规律。因为自己筹不到钱,他不得不用制片人的钱拍摄,“处处受困”,“遭受过太多的打压、逼迫、羞辱”,“甚至被逼着放弃故事的完整性和精华”,把将近四小时的片长“剪到120分钟以内”。面对支离破碎的影片,他丧魂落魄的说“没有一帧画面属于我,我也无法保护它”。要买回自己片子的版权需要几百万,这笔钱他卖了自己都无法筹措。从此他陷入严重的抑郁,日夜不停地靠着酒精和咖啡来煎熬着自己的生命,最终无法忍受生活的他,用一种如此决绝的方式离开了这个世界。

2

非常反讽的是,胡波生前的困境和死后的哀荣形成了如此剧烈的反差。在他死后金马奖来了,柏林电影节的最佳处女作奖也特别提及了他的《大象席地而坐》。面对他的自杀,如今有那么多主流电影人表示哀悼,难过,痛心,纪念,然而他生前陷入绝境时那些有钱有势的人,却没有一个想到给点资助去挽救他。这种类似的情形,在这个世界上我们看到的太多了,中国的有,外国的也有,具有广泛而普遍的特征:莫奈、梵高、卡夫卡、艾伦.坡、巴赫、舒伯特、理查德.萨维奇……这个名单数不胜数,要多长可以罗列多长。

在资本主义生产关系下,无论中国还是外国,对于身处贫寒的人来说,命运都差不太多。他们要么生活在有形的枷锁中,要么生活在无形的枷锁中。有形的枷锁很好理解,比如被以各种罪名关进去了,失去了自由。无形的枷锁则更为普遍,它更代表了这种生产关系和社会关系总体性的逼迫,比如巨大的生活成本、难以应付的开支、捉襟见肘的收入、无法养家糊口、无力偿还债务、没钱医治疾病……这些东西对于普通人来说都难以忍受,对于心灵比较敏感的知识分子、诗人和艺术家们来说,更容易发生悲剧。

这种情况下死了人,我们却找不到可以直接起诉的凶手。比如胡波导演死了,谁又是杀死他的凶手呢?投资方?制片人?催债的人?上门要房租的房东?弃他而去的女友?所有相关人都是,但又都不是。因为在这样一种生产关系逻辑下,对方的行为都看起来“无可厚非”。作为资本方投资是为了利润,作为制片人要保证利润和票房,你能怪他们只看重经济成果而不学雷锋吗?作为借债的人,你能怨他到了期限去要债吗?作为房东你能恨他收房租吗?作为女友你能说人家必须跟着胡波死守贫穷而无权选择更富足的生活?在这种生产关系和社会关系网络中,这些人都有自己的不得已。

等到他们死了,各种高调纪念往往来了。因为主流社会,因为某些人需要借这种炒作好从中牟利。有的是炒作这些艺术家的作品以赚取高额利润,比如今天在市场上已经是天价的梵高、莫奈等人的绘画。有的则是借纪念死人之机会炒作自己,好赢得更高的知名度,换来更大的赢利机会。

3

问题不能肤浅的责怪这些人,而必须反思这种导致所有人都如此不得已的生产关系和社会关系。就像卡尔.马克思所言,这种资本化的生产关系,是以利润最大化为导向的。这种逻辑会强制性地规训和重塑一切社会关系和人际关系,不按照这个逻辑行事的人们就会被淘汰出局,面临贫穷、死亡的命运。在这样一种生产关系规训下,人们普遍为了自身利益最大化避免出局而行事,必然促成一种无情的社会状况,正如胡波导演对这个世界的失望和控诉:“天黑的如此彻底,没有一颗星星,没有灯光,什么都没有。”

胡波导演去世了,还能落下一个名字。还有很多人在这种社会关系中死去了,连个名字也留不住,比如那些因为贫穷和各种职业病死去的工人、农民工等等。很多人不愿意反思资本-市场社会体系,他们只愿意小修小补拒绝整体方案,但我们这里要强调的是,拒绝了整体性的替代方案,也就是拒绝了人类的未来和希望,那这种悲剧就永远无法终止。

杨聪雷博士

杨聪雷博士