不可预测,只可臆想:那些世纪狂飙的巨构计划

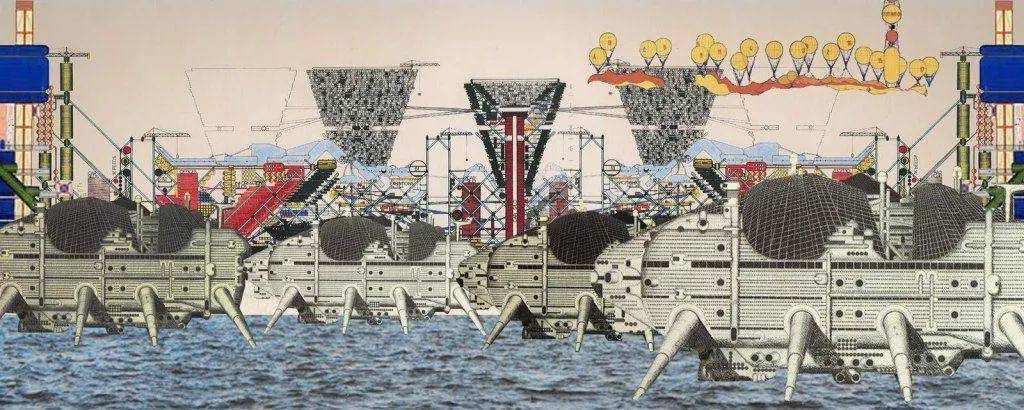

建筑电讯小组关于未来城市的构想

图源:pinterest

利维坦按:我们的先祖早早地分成了两个派系:一族钟情于坚固的墙壁,是不愿意出门觅食的惰者,最后选择了在山崖的洞穴里蛰居,抱团取暖;而另一族则向往无尽天地,渴望大有作为,靠着强而有力的尾巴在林间闪转腾挪,是灵动不息的浪人。

然而很不幸,作为习惯定居的人类,我们恐怕是那些懒惰者的后代。

尽管能够被归类为群居动物的物种并不在少数,但人类在居住习性上依旧与其他动物有着很大的不同。野牛喜欢成群结队横穿草原,海豚习惯相伴相随片刻不停留,就连我们的灵长类“表亲”也喜欢在树与树之间不停变换栖息处,哪有吃的哪就是家。

我们却往往会锚定一个具体的、容器性质的固定住所。虽然蜜蜂也会这么做,蚂蚁也会这么做,但在哺乳动物里面,只有人类和少数啮齿类动物才会这么做。

由此我们开始像培养皿里的细菌一样形成“菌落”,聚居地伴随着我们共同进化,建筑的形态从洞穴逐渐演变成茅草屋、瓦房,直至钢筋水泥造就的大楼。

而未来的建筑又会是怎样的?我们无法预测,只能想象。

乌托邦色彩的建筑空想

毫无疑问,工业革命将整个世界带入发展的高速道,高效率运作的工业社会让未来仿佛有无限可能。许多曾经看似痴人说梦般的想法,在彼时拥有了实现的契机。

与此同时,受到社会发展所鼓舞的设计师们以自己的方式对技术进行顶礼朝拜,一时间涌现出很多具有乌托邦色彩的未来建筑构想。

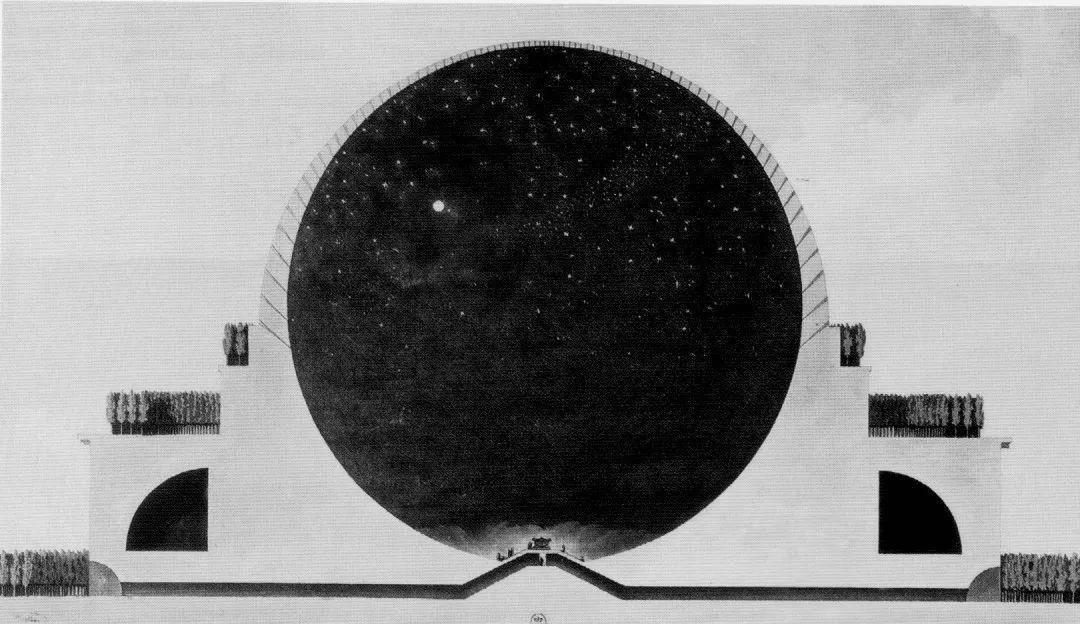

牛顿纪念馆

设计者伊托尼-路易·布雷(Etienne-Louis Boullée)

图源:wiki

上图这一伟岸建筑的素描来自18世纪的巴黎建筑理论家伊托尼-路易·布雷。此人知名度算不上高,也少有作品传世,但为纪念牛顿逝世150周年而进行设计的牛顿纪念堂——尽管自诞生之日起就从未脱离过纸面——却是对启蒙运动时代一个诗意的致敬。

建筑的主体结构是一个直径150米的大球体,嵌在三层蛋糕状的基座中。构想中,牛顿的石棺被放置在球体底部的中心,是室内空间唯一的可参照尺度。

白天的时候,光线从球体外侧无数个按照星座排列的孔洞照进室内,以营造混沌的空间感。而到了晚上,球体中心的超大灯具将四射光芒,室内每一个角落都将雨露均沾。

夜间照明的牛顿纪念馆

图源:arc1

作为第一批在工业革命中展开浪漫构想的建筑师,布雷无感于典雅的洛可可画风,其建筑理念一反传统,集浪漫主义的感性、新古典主义的理性和古代建筑的庄伟于一体,在当时是典型的“离经叛道”,但同时也缺乏实践价值。

当然,我们不能以“缺乏实践价值”来批判任何一个前瞻性的构想,就像我们不能指望史书可以还原某个时代碎片的全貌。

对于未来的所有探讨,永远都会有彼时现实的镜像在里面。时间无法在某个细微尺度上进行分割,但是过去、现在、未来三者之间,往往难以避免呈现出断代的面貌。

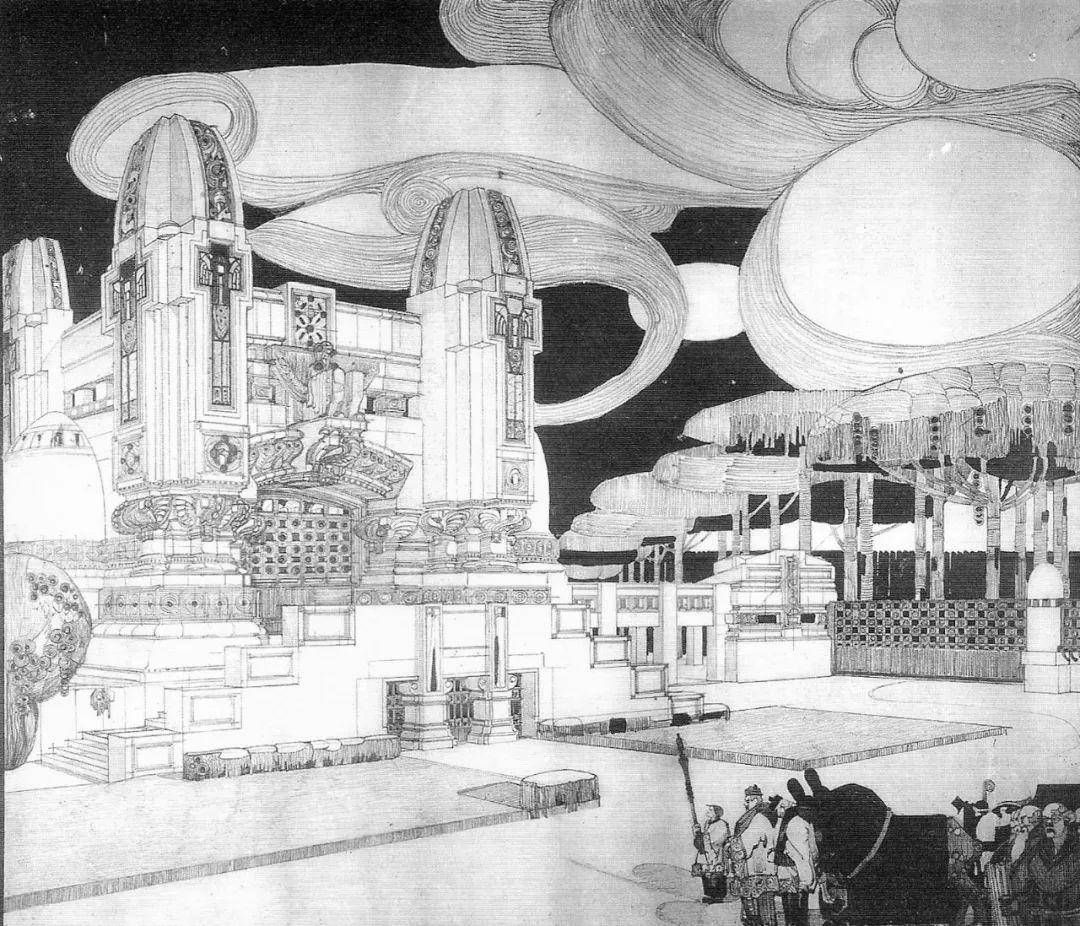

这种特征,在一战时期的意大利未来主义运动代表人物安东尼奥·桑特艾里亚(Antonio Sant’Elia)的建筑设计中同样非常明显。下图便是此人在1914年展出的系列建筑图作品之一,名为“新城市”(CittàNuova)。

名人堂-蒙扎公墓

图源:artcontrarian

虽然同样未能落地,但安东尼奥的设计中包含大量摩天大楼、空中过道、露台等层叠结构。尽管只是基于对技术的纯粹兴奋,但我们很容易在现代建筑中找到他所绘画的影子,甚至连电影《银翼杀手》也曾借鉴过他的未来主义愿景。

图源:amanecemetropolis

可惜的是在1916年,年仅28岁的安东尼奥在第一次世界大战中丧生,再也没有机会实践或者见证他的憧憬照进现实。

作为“语言”的建筑

丰子恺在《艺术教育》中曾经将建筑和音乐放在一起做过类比。他认为“音乐能广播,建筑形最大,皆能统制群众之感情,使之一致兴奋,或一致沉静”,正因如此,“军队必需音乐,国家必有庙堂,故礼乐为治国之大本。”

这或许能够在一定程度上解释,为什么荒乱时期的一些建筑往往会极度强调美学形态。最近且最具象的例子是苏联时期的建筑,比如斯大林下令在莫斯科建设的七座摩天大楼,称得上改变了莫斯科的天际线。

前苏联时期的著名建筑往往辨识度很强,首先特征是“高”,然后就是“尖”,高耸的建筑一时间成为苏联时期这片土地上最静默且有力的语言。

定义战后天际线的莫斯科“七姐妹”建造于斯大林执政的最后十年间,结合了巴洛克式和哥特式的建筑风格与美国1930年代摩天楼的建筑技术

图源:inyourpocket

60年代后期,全世界很多地方都处于百废待兴的状态,这些建筑反映了战后的苏联人民努力寻找新身份的过程,他们极力希望借由建筑来具化地位。

但即便是1924年春天就开始计划建设的苏维埃宫——那个以“世界最大、最高宫殿”为目标、顶端耸立列宁雕像的建筑,直到苏联解体也从未投入建设,有如一场雄伟的幻觉。原因很简单:没钱。

构想中的苏维埃宫剖面图

图源:pinterest

最后敲定的方案中,苏维埃宫总体积达到了7.5万立方米。而就高而言,它不仅要超过克里姆林宫,而且要超过彼时世界上现有最高的建筑:构想中的苏维埃宫高达415米,比埃及胡夫金字塔高278米,比德国科隆教堂高255米,比罗马圣彼得教堂高272米,比巴黎埃菲尔铁塔高95米,比纽约帝国大厦高8米。

苏维埃宫的地基在1931年就开始挖掘,并在同期开始向世界征集设计方案。而仅仅在那一年时间里,建造委员会就收到了来自全球包括柯布西耶在内100多名设计师的设计稿。

法国建筑大师勒`柯布西耶在为苏维埃宫制作模型

图源:公众领域

最后入选的稿件原本是一个复合型的建筑群,但在6年时间里经历了反复修改,占地面积越变越小,高度越来越高,直到1937年才正式定稿,成为现在图纸上的样子。

基于人本需求的尝试

“我们塑造我们的建筑,而后我们的建筑又重塑我们。”1943年面对被炸毁的下议院厅时,温斯顿·丘吉尔曾发出这样的深思。

究其根本,还是要归因为人类本质上是一种令人难以置信的社会生物,这种与生俱来的行为习惯使我们在社区中能够获取安全与乐趣,我们对生存投入的时间和精力也将因此缩减。

但是在战后初期,我们对未来的期待充斥着急功近利的焦躁,且慢慢呈现出混乱的局面。不仅如此,对于未来的态度或多或少也从狂热的期待转变为失望,乃至愿景幻灭。日常的建筑并未伴随着社会发生巨变,但建筑界对于未来的态度已和过去宣告决裂。

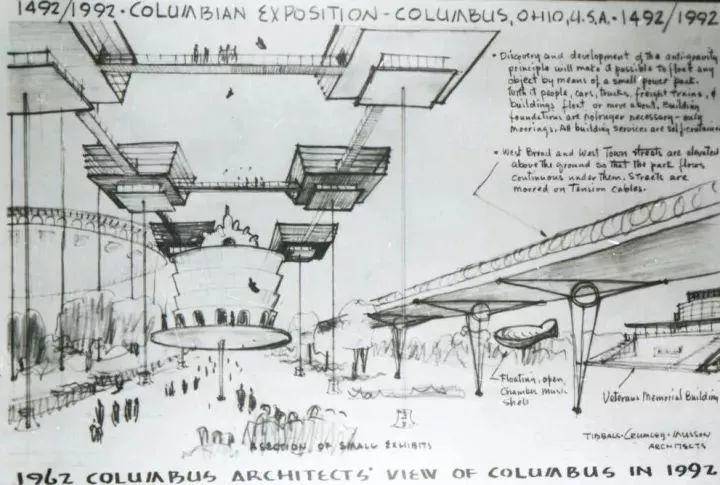

1962年,建筑公司Tibbals-Crumley-Musson所构想的1992年俄亥俄州哥伦布市,建筑与交通设施都通过一个小型动力装置漂浮在空中,行人在地面上可以享受充足的空间

图源:公众领域

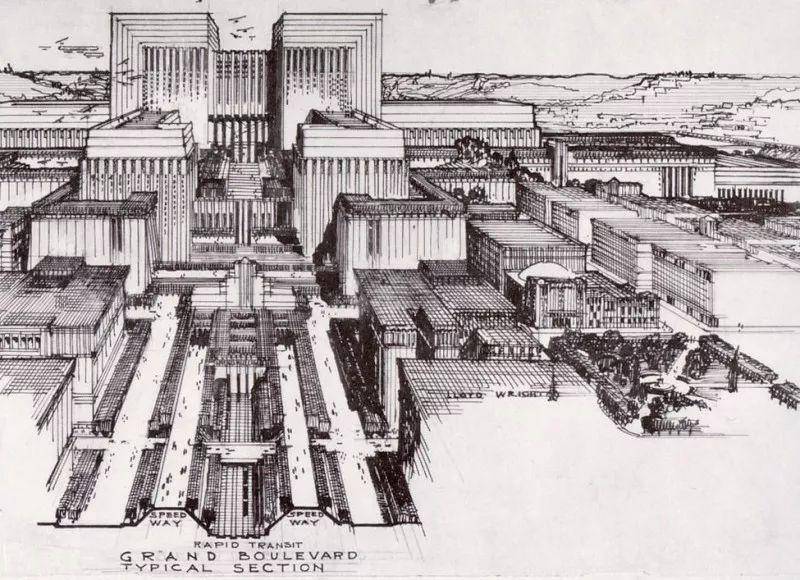

美国建筑师弗兰克·劳埃德·莱特(Frank Lloyd Wright)的想法在战后激进的建筑行业显得额外不合群,他认为工业化对生活更多是消解,主张取消那些大城市,其作品采用一种分散的城市布局,以农业为基础。

莱特所构想的广亩城市(Broadacre City)草图

图源:公众领域

他心中的英雄是那些“反城市”的流浪者,在抨击现代都市的同时表露出对丛林生活的渴望。身处浪漫主义思潮中,一些建筑师开始质疑工业化模式生活的必要性。

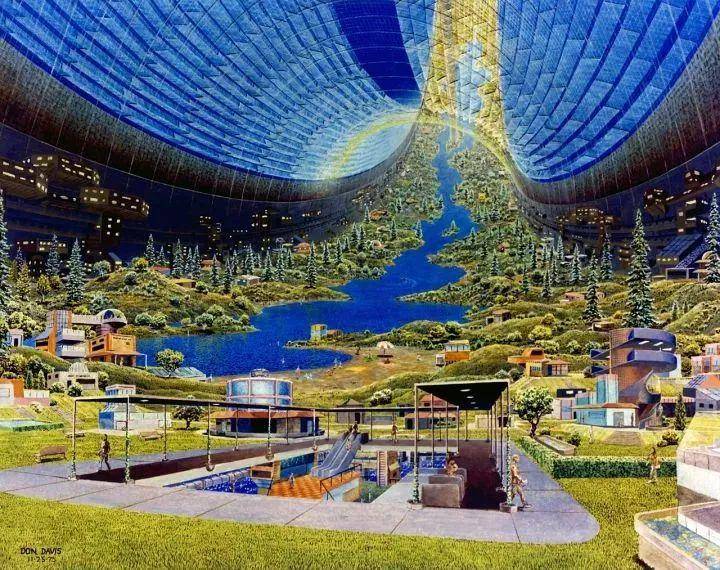

同时期的航天专家冯·布劳恩(Wernher von Braun)则曾经构想过一个直径75米的轮环状空间站,通过自转产生的离心力来提供相当于地球上三分之一的重力。后期这一想法则被细化为假想中可容纳一万人居住的斯坦福圆环。

由Donald E. Davis绘制的斯坦福圆环内部

图源:NASA

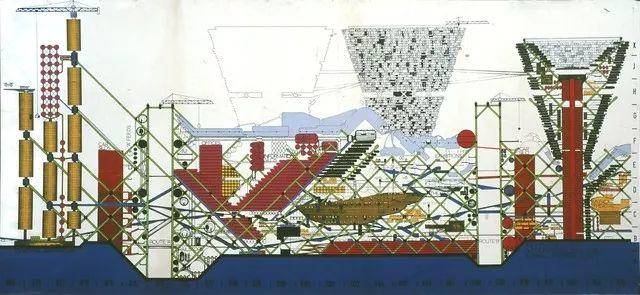

与此同时,伦敦一群建筑专业毕业生、建筑师、艺术家所组成的实验性质小组——建筑电讯派(Archigram)也开始受到关注。这是一个未来主义色彩明确的实验小组,反对权威与英雄主义,支持消费主义的兴起,并希望在此基础上探索未来建筑的新方向,江湖地位有点像是披头士乐队之于嬉皮年代。

尽管和同时期的其他建筑设计者比起来,这帮人明显有点不太正经,不仅很少做落地项目,还“不务正业”做起期刊杂志,内容除了建筑相关,还有诗选与艺术评论。但也正因这种“不正经”,给严肃的建筑界带来不同的声音。

小组的形象代言人彼得·库克(Peter Cook)曾有过一个大胆的想法,插件城市(Plug-In City)。在他眼里,所谓的“城市”只是一个单元聚合体——这些单元包括住宅、写字楼、人行道、车道、配套设施等。如果可以像拼乐高一样用插头将这些单元连起来,就可以组成一个城市。

库克的插件城市

图源:Archigram Archives

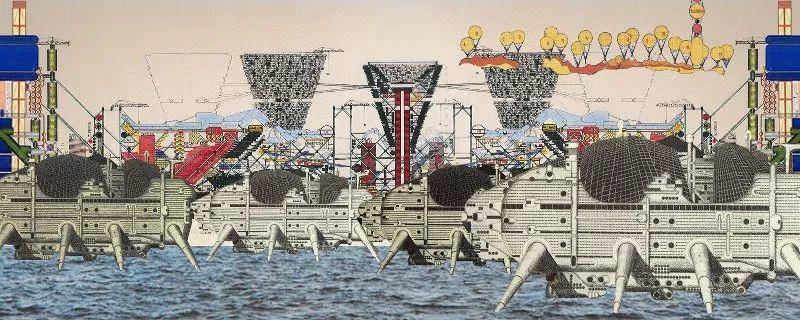

这种想法有两个显而易见的好处:造价低廉、结构自由。小组的另一成员朗·赫伦(Ron Herron),则提出了更为大胆的行走城市(The Walking City)概念。

他所构想的城市里没有私家车,自动人行道和电梯将连接居住区、工作区、消费区与娱乐区,人行将是唯一的内部交通方式。这样一来再也没有超级大城市日益臃肿的疲惫,人与人之间也许会建立起更为亲密的关系。

但是呢,为了让生活更加精彩,整个城市是会带着人行走的,有如游牧。

行走城市(The Walking City)

图源:pinterest

新的思路

2016年,英国卫报曾经做过一项研究,目前全世界30亿的城市居民里,有10亿人生活在贫困线以下。而未来20年里,全世界将有20多亿人从乡村搬入城市,届时生活在贫困线以下的居民将超过20亿人。

对于低收入人群而言,城市提供了良好的卫生环境和便利的生活设施,是满足基本需求的高速列车;而对于中产阶级来说,城市集中了就业、教育、医疗甚至娱乐资源,在这里更有可能实现社会层级的流动;同时,城市在高收入人群眼里更是创造财富的一片沃土。

从最基础的需求到最不可名状的欲望,在城市里一切仿佛都有了更大可能。城市就像是一块巨大的磁铁,吸引着四方来客。但我们很难说这是个好消息还是坏消息,历史并没有提供我们足够的参考经验,一切只能探索。

但至少有一点我们是可以明确的。我们对于建筑的需求早已超逾居住本身,高效性、可持续性仍将会是建筑师们所追求的共同目标。

然而现代建筑有一个特点:迭代速度快。小房子拆了盖大房子,面积大了价值就会更高,一幢水泥浇筑的大楼用不了几十年就被拆倒重建的情况不在少数,这就导致房屋变成了一个快速消费品。

那如果房屋本身就是可以“拆”和重复利用的呢?

香港中文大学建筑学院的教授朱竞翔先生,是一名轻型复合建筑系统的研究者。一则视频可以大致了解他正在做的事情。

有感于现代钢筋水泥形式的建筑对环境造成的不可逆破坏,以及对人与人之间关系的隔离,朱竞翔转而开始考虑自然环境、人与空间的关系。

千禧年后中国房地产经济飞速发展。房屋变成抢夺土地的工具,成为一种快速消费品,不断地被拆和被建。

彼时,中国3年的水泥消耗量就相当于美国一个世纪的总量。这不仅造成了巨大的资源浪费,也引发了环境污染问题。

“假如说这个「拆」是持续不断的,那我为什么不去反向设计允许反复拆装的房子?”基于这一层前瞻性思考,朱竞翔在2004年脱下西装重返学校,投入了轻型复合建筑系统的研究中,以期设计未来。

2016年的威尼斯建筑双年展上,他展出了自己的木构作品“斗室”。这个童趣的作品被孩子当成了游乐园,仅需三天就可搭建完成,参展之前朱竞翔已经完成了20座尺寸不一的斗室。

搭建过程中的斗室

这套建筑系统的第一次亮相在汶川地震之后。那场地震使得四川广元剑阁下寺小学被毁坏殆尽,朱竞翔领导小组在原址修建了一座面积450平方米、带有5间标准教室的小学,44天的时间做场地清理和基础准备,仅花费了半个月时间就将房屋结构搭建完成。复合结构使得新建成的校舍能够抵御10级地震。

在朱竞翔看来,每一次的建造中当地居民的参与显得尤为重要。这也是“轻型复合建筑系统”很重要的部分:让更多人看到更好的可能。

在他眼中,房子不是建筑师个人英雄主义的宣言,其本质依旧只是人类活动的载体,也是人类学习自然的人工物。

而作为活动载体,房子首先应该是安全、舒适、灵活的,更应该是人人皆可负担的。不仅如此,好的房子还应能让活动者产生幸福感和存在感,同时不应以未来作为现世的代价。

当更多人参与其中,建筑就会“活”起来,每个人都会有不同的打开方式。这样的“建筑”就不再只是一个空间,它可以为很多问题提供新的思路。

直到今天,朱竞翔的这套建筑系统也已经走了十年,但仍在不断尝试和突破,日臻至善。从建筑出发的前瞻探索仍在继续。

利维坦

利维坦