上海莫干山路:城市“非空间”里的涂鸦圣地

现代城市涂鸦通常被认为产生于上个世纪六、七十年代美国的费城和纽约,是一种结合了“嘻哈文化”的涂写艺术,作为一种艺术形式嵌入街头文化之中。这种涂鸦最初只是帮派间用于区分地盘的形式,如纽约黑人聚居区布朗克斯的早期的涂鸦壁画被称为“贴标签”。而后一些具有绘画天赋的人开始设计自己的涂鸦“标签”,想使那些帮派符号变得美观,并逐渐形成了一种独特的涂写表现形式,标签涂鸦也成为日趋个性化并具有观赏性和原创性的艺术创作。70 年代中后期,在后现代文化思潮与波普艺术的影响下,众多受到正规美术训练的青年人参与到街头涂鸦中,涂鸦在内容和形式等诸多方面得到发展和创新,逐渐形成一种独特的艺术风格,成为不知名的青年艺术家对抗传统艺术体制的武器。

英国学者安娜·瓦克拉维克曾以“非空间”这一概念来意指街头涂鸦的生存环境,表达了城市主流空间对其的漠视。诸如屋顶、小巷子、停车场、隧道、桥梁、人行道、墙壁等城市基础设施的一部分,它们空白、孤立、被遗忘、无人经营甚至惨淡荒凉。

本文所要叙述的上海莫干山路,就是这样的一条“非空间”道路,涂鸦则是这一“荒凉”空间里最艳丽的点缀。莫干山路位于上海市普陀区长寿路街道内,东起西苏州路,西迄昌化路。长602米,宽12米。其中车行道宽9米,沥青混凝土路面。该路地处吴淞江南侧叉袋角一带,19世纪末该地沦为公共租界,外商与民族资本家纷纷在此建厂。在整个20世纪里,莫干山路周边都是著名的工厂区。一方面,莫干山路仅600米的狭长地段不利于交通运输,另一方面其东边紧靠苏州河而又非码头,西部的昌化路为主干道,被“夹”于其中的莫干山路自然也就失去了重要的功效。但就是这一不再“重要”的城市路面符合了瓦克拉维克的“非空间”意义,它们未被商业和功能化,为行动与表达的自由提供机会。莫干山路在经过一个多世纪的变迁后,最终也成了“非空间”里的空间一员,这也更为涂鸦艺术家们提供了一个固定的场地和自由的空间。

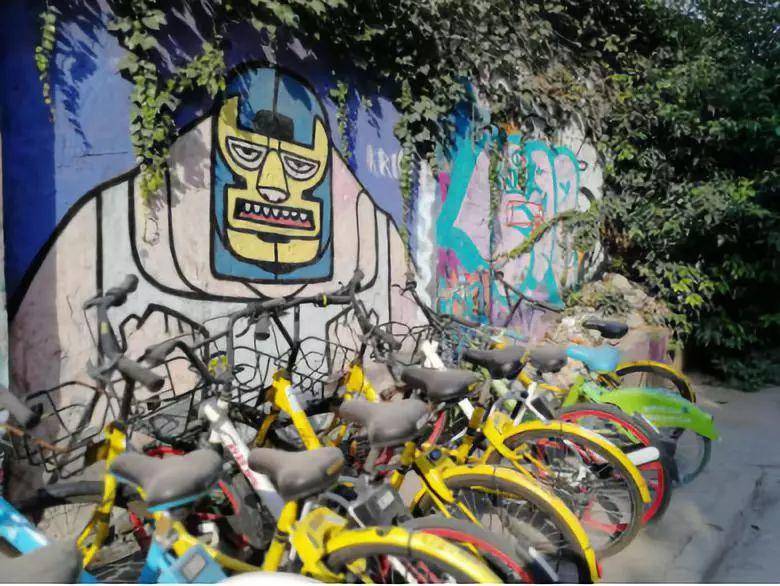

莫干山路的墙面“绵延”几百米,对于涂鸦者来说是一处再好不过的自我表现和表达的空间,墙体上的图案有一个主题的连续作品,也有不同类型、不同样式的涂鸦的叠加。但是显然,这并不能满足街头涂鸦者们把这里作为“大本营”的一种需求,于是在这面墙的对面,在那些酒店后厨的墙上、洗车店的门栏上甚至路边的电线杆和围栏上,各种千奇百怪的涂鸦“野蛮生长”,涂鸦也不仅是在这条道路北面的长墙上作为一种装饰,而是作为一种文化景观注入了这条街道内部,与路尽头的封闭、被规划的M50创意园,也与几十米开外的那些被钢精水泥计划着的沉闷城市空间成了一种鲜明的对比:这里是自由、开放的涂鸦的“天堂”。

美国学者莎伦·佐金就曾经批判21世纪初的纽约是一个没有灵魂的城市,她感叹在纽约太多令人喜爱的地标消失了,取而代之的是千篇一律的塔楼。地方特色的小商店,穷人、富人和广大的中产阶层紧密连接在一起的棋盘式的图景却都淹没在了奢华公寓和高级连锁商业的振兴浪潮中,同质化的结果导致失去了各自可被识别和认同的特点。她认为是社会多样性,而不是建筑实体和其使用的多样性,才赋予这个城市以灵魂。但是在城市空间中,仍有那些“非空间”的存在是不被控制和功能化的,它们的功能等待着人们的“自由涂写”,莫干山路就是这样的一例——这里是不被城市规划看中甚至“遗弃”的一块地方。但这里却是那些街头涂鸦者的宝地,这里的街道环境不堪,路面也不够整洁,对于城市主要空间来说,这里更像是一个反面教材,是城市街道的“暗面”,但就是在这一“暗面”下,所有现代城市中的不被允许都成为了可能,所有质疑、批判都转变为肯定。

街头涂鸦作为一种文化注入到了这一空间中,给原本全是水泥的街道和墙体带来了不一样的色彩。这一“暗面”也带给了涂鸦强有力的生存空间,涂鸦者们通过绘制自己的符号来表现自己对这一空间甚至对整个城市的理解。

莫干山路从上个世纪初诞生之日起,就一直被“排挤”于城市规划之外,城市空间的改造也只是相对于它的“外部的风景”。道路与道路之间,它只是一种具有社会属性的阈限场所。但就是由于涂鸦,街头艺术家们几乎是以一种富有诗意的姿态将社会属性的阈限场地改观为具有行动、交流和美感的场所,以涂鸦的方式赋予街道以语言。人们在经过这一阈限场地时,透过涂鸦这一形式与莫干山路这一空间发生交往,或流连拍照,或驻足欣赏,亦或随意离开,这种交往过程本身就与城市主干道或一些被规划的街道上人们匆忙穿行的状态形成了一种对比,而通过街头涂鸦的性格,行人感受到的是“自由主义的呼吸”,但这种体验只是一种阈限性的,离开这一空间之后,人们回归的依然是那固有的、被规划着的城市景象。人们对“自由主义”的向往、质疑甚至是批判,只是一种经过,而非完成。

新媒介青年文化

新媒介青年文化