艾滋同志的爱与欲,是蓝色的

喜欢,轻吻,快跑。

90年代的法国,从叠叠海报旁侧身而过,再穿过幽暗的通道,迟到了的男人进到了电影院里。

座位上的观众稀稀拉拉,银幕上的《钢琴课》正放到一半,雅克在这里遇到了自己生命中最后一段快乐——

那个叫亚瑟的22岁男孩。

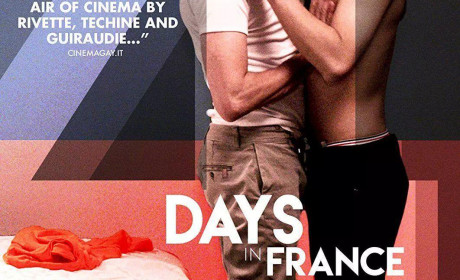

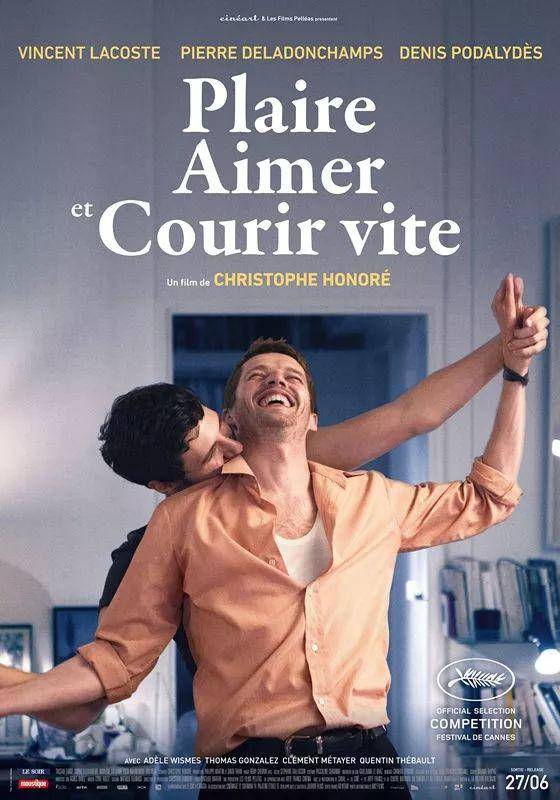

法国导演克里斯托夫·奥诺雷继《巴黎小情歌》之后,又带来一部听名字就很浪漫的同志片《喜欢,轻吻,快跑》。

©《喜欢,轻吻,快跑》海报

但浪漫的一段情爱故事里,更弥漫着的是深深的蓝色忧郁。

那是个仍笼罩在AIDS肆虐阴影又无甚良药的年代,到96年所谓的“鸡尾酒疗法”出现之前,AIDS意味着无解的绝症。

对35岁的作家雅克来说,生命即将落幕,他已经没有太多值得期待的东西。

所以,他那般云淡风轻,面对着梦想少年鲜衣怒马“人生比电影更令人惊叹”的感言,他只是淡然一笑:

“人生比电影更蠢,如此而已”。

©《喜欢,轻吻,快跑》电影院里两人的相遇

关于AIDS,关于那个时代,关于那个时代里AIDS与同志群体的爱与欲,很多电影已经说了很多。

去年的《每分钟120击》是关于90年代轰轰烈烈的抗艾组织ACT UP群体,它也出现在《喜欢,轻吻,快跑》里,小男主亚瑟提及要去参加ACT UP会议。

但更多的,《喜欢,轻吻,快跑》只是关于个体,那些人惊艳地相遇、温暖着去爱,又在静默的死亡面前,轻轻彼此推开。

那是死灰最后的激情燃烧,是在末日面前跳起的一支忧郁之舞。

他们的皮肤上会出现紫色斑点,身体会日渐变得消瘦,再后来,甚至会失明、失去行动能力,直至身体枯竭。

1981年,同志圈子里开始慢慢警觉,有一种未知的神秘病毒正在摧毁他们。

这一年,美国洛杉矶5名同性恋男子不寻常的肺炎疫情得到官方披露,第二年,它得名AIDS,艾滋病。

然而此刻,很多城市社区里的AIDS病毒感染率已经超过了5%。

似瘟疫蔓延,近人人自危,整个80年代,它都是笼罩在同志群体上空的极度阴影。

亲身经历过80年代这一可怕浪潮的纽约剧作家拉里·克莱默后来写下了剧作《平常的心》。

©《平常的心》剧照,纽约的一个同志圈子,大多最后都死去了

从百老汇戏剧到电视电影,《平常的心》里最平常不过的,就是死亡。

电影开始时那些一起去海滩度假,一起围着蛋糕吹蜡烛过生日的好友们,到最后早已一个个凋零。

瑞典剧《戴上手套擦泪》里几个在斯德哥尔摩生活的青年同样是。

他们有的热情潇洒,有的骄傲凌厉,也有的敏感羞涩,真诚善良,但这些人最后却躺在黑色塑料袋里,孤零零被焚烧。

©《戴上手套擦泪》剧照,这些人也都一个个死去

哭泣时别人只有戴上手套才能为他们擦泪,死去后,因为是“错误的产物”、“腐败的物种”,他们只能像垃圾一样被丢进塑料袋销毁。

544年,君士坦丁堡瘟疫大流行之际,当时的罗马皇帝查士丁尼将其归咎于同性恋者的污秽惹怒上帝,于是对其剿杀严惩。

到20世纪80年代,艾滋被称为“Gay Cancer”,所谓的“同志病”。

因为肛交的性爱方式的确让男同性恋更容易感染艾滋病毒,就连当时的里根总统都公开宣称:

也许是上帝降下了这场瘟疫......不正当的性交违背了十诫。

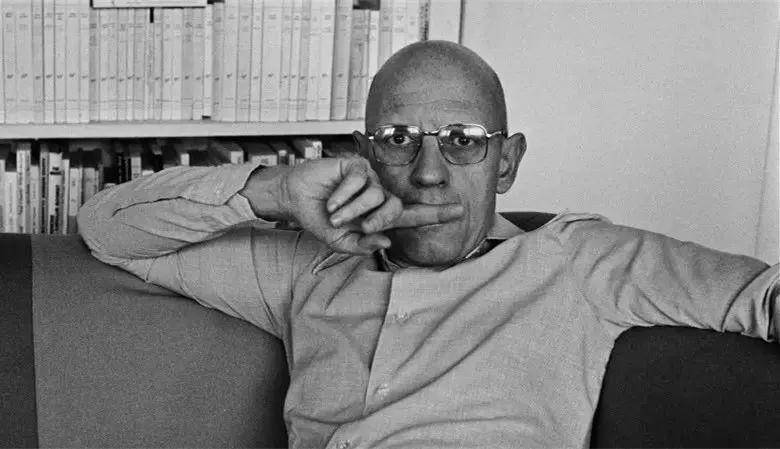

男神米歇尔·福柯,这个上世纪最伟大的哲学家,初听闻“同志绝症”时自觉荒谬,不禁被逗得哈哈大笑。

3年过后,当他因AIDS而死时,桌上摆着未完成的巨著《性经验史》。

©米歇尔·福柯

罗伯特·梅普尔索普,上世纪被称为“黑暗王子”的先锋摄影师,“朋克教母”帕蒂·史密斯的一生挚爱,死于1989年。

当梅普尔索普在电话里告知昔日恋人自己得了艾滋时,帕蒂在《只是孩子》中回忆道:

我呆若木鸡,本能的把手抚在肚子上,哭了起来。

那时,她刚刚怀上第二个孩子。

©梅普尔索普和帕蒂·史密斯

洛克·哈德森,曾经的好莱坞完美偶像,当他在80年代死去时,有人评价说:

他的死,给了AIDS一张脸。

希区柯克镜头下的“精神病患者”,安东尼·博金斯,他一生演了许多或敏感或可怕的忧郁角色,90年代死后才公布自己身患艾滋。

才华横溢的法国导演西里尔·科拉尔在将他人生最后的日子搬上银幕,自导自演《野兽之夜》后,死于片子得凯撒奖的前夜。

皇后乐队主唱弗雷迪·墨丘利在录完最后一张专辑《Made In Heaven》后,向公众公开了自己的病情,第二天旋即离世。

©从上到下,分别是安东尼·博金斯、西里尔·科拉尔和弗雷迪·墨丘利

这个名单很长,无法穷尽,或许可以说,在死亡面前,人人平等,AIDS从来不会因为有人那般耀眼夺目,就轻易放过了谁。

八、九十年代伴随疯狂肆虐的AIDS,随之而来的是世界全面转向保守,性尤其是。

《喜欢,轻吻,快跑》的90年代故事里,一个出奇的浪漫点或许恰在两人的随性态度。

电影里有很多年轻男孩的肉体,斜侧在床上、半靠在门前,是一种以欣赏眼光流连于美的视角。

©《喜欢,轻吻,快跑》里的男孩肉体

男孩亚瑟几杯甜酒下肚,略微红着脸不爽地吐槽:

我常遇到的男孩子,打炮不误,理由很多,童年阴影、原生家庭,只是没有人承认是自己情欲使然,是他自己想要。

身体带来的快感本身就应该由衷感到骄傲和自豪,性并没有比感情不高尚啊。

男孩太过年轻,并不清楚抱此想法的上一代人为此付出的代价。

以美国为例,从战后开始,很多同性恋者就开始纷纷涌向纽约、旧金山等大都市,在城市中形成了许多大大小小的同志社区。

此后,一些隐秘的、常常是在地下的同性恋酒吧、旅馆、浴室、和俱乐部等场所也开始兴起。

这些地方是长久以来不被主流社会所容的同性恋群体最重要的夜生活消遣之地。

当1969年,开启同志平权运动的“石墙事件”爆发之时,正是因为在石墙酒吧内,同性恋者受到了警察的检查和骚扰。

©在石墙酒吧外的“石墙事件”

长久积累的矛盾爆发,再伴之以60年代末波澜壮阔的平权运动和性解放运动,进入70年代,是同性恋地位的一个根本转型期。

如果列举下70年代的关键词,那都是一个关于“嬉皮士、性放纵、迷幻药、华丽摇滚、性向多样、迪斯科、同志浴室、色情片”混杂的时代。

当性解放与同志平权彼此交错,比之以前,同性恋越来越变成一种少数人所选择的生活方式。

彼时,享受性和身体快感,是一种美德。

1971年,第一部商业性的男同性恋色情电影《沙滩男孩》在影院上映。

它第一次赤裸而公开地拍摄男性之间的性行为,不仅本身票房火爆,还带动了接下来的一系列色情片上映。

而这些同志色情片的剧情,也常常是直接取材于同志地下世界的酒吧、迪厅、浴室中。

《纽约地狱》除了主角戏份,全部实录拍摄,在纽约地下酒吧中,一片男人们赤裸着肉体,扭动狂欢,挥汗如雨的壮观原始景象。

©《纽约地狱》剧照

皮革、皮鞭、骷髅面具、肉体、肉体和肉体,汗液与体液齐飞,沉醉共迷幻一体。

05年的纪录片《70年代的同志》中,也有相关的描写。

从纽约格林威治村到著名的同志聚居地Fire Island Pines,狂舞之后的性爱活动,永远是这些地区的夜间主题。

那里的迪厅提供做爱包厢,那里的同志浴室从狂欢大厅到小隔间应有尽有,人们之间无需借口,便可随意获得性爱。

这样罂粟一般,美丽迷醉、空前自由的时代氛围,在“石墙事件”之后,也只持续了12年。

随之到来的艾滋病结束了这一切,而肆意的狂欢过后,只留下无尽的恐惧与彷徨。

据《纽约地狱》的摄影师所说,本片中的所有参与人员,包括演员、非演员、剧组人员,后来几乎悉数死于艾滋。

《喜欢,轻吻,快跑》的90年代,是蓝色的。

巴黎的天是蓝色的,塞纳河的水是蓝色的,相遇的影院是蓝色的,缠绵的夜是蓝色的,等你电话的晚上是蓝色的。

蓝色,是那般忧郁的颜色,是迷醉的颜色,也是AIDS病人死亡的颜色。

不知道克里斯托夫·奥诺雷是不是从德里克·贾曼的《蓝》里取得灵感,将那一抹一望无际的蓝也映照在电影的从始至终。

贾曼在深受艾滋病毒侵害的晚年,已然失去了双眼,他拍摄最后的《蓝》,没有剧本,没有故事,没有人物,没有画面。

©《蓝》剧照

77分钟的银幕,只有一屏的深蓝,和偶尔晃动的蓝色身影,以及贯穿着贾曼本人的自白。

你对男孩说/睁开你的眼睛/他睁开眼睛看到了亮光/你让他喊出声来说:噢!蓝色出现了/噢!蓝色起来了/噢 !蓝色上升了/噢 !蓝色进来了。

伴随着钟声的余韵和绵长的笛声,贾曼清澈的独白就这样缓缓而至。

拍摄《蓝》,他直言:

我想让人知道死亡是什么样的,艾滋病人的死是什么样的。

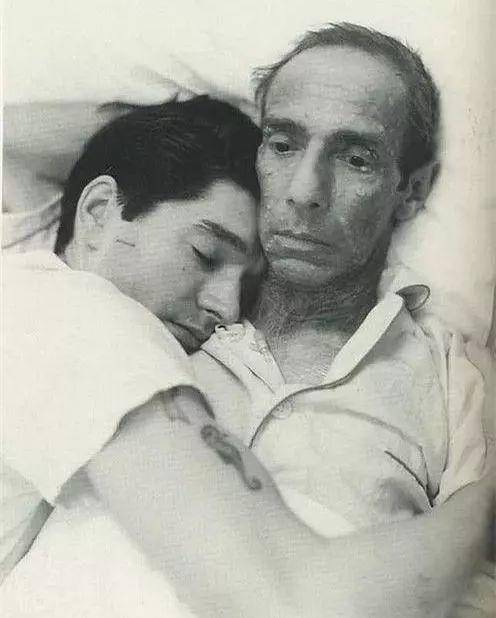

和《喜欢,轻吻,快跑》多像啊,贾曼也是在“世界最浪漫的地方”电影院里遇到自己的年轻爱人HB。

©德里克·贾曼和HB

他们彼此相伴,度过最后的艰难时光,提起HB,他的言语间充斥的只有欢欣雀跃的幸福:

我想念HB在屋里来回走动的沙沙声,劈里啪啦的打字声,老爷洗衣机叽里嘎拉地把肥皂水甩到厨房地板上……

我抱膝坐着,他吼叫着在我面前晃来晃去,他做饭,他洗衣,他把柠檬洁厕净冲入下水道。

©《蓝》剧照

但这些小幸福,沉浸下来,全部是幽深的蓝。

是饱受艾滋痛楚的蓝,是对生命欢欣鼓舞忧郁的蓝,是通透宇宙的蓝。

相遇又诀别,温暖又阴郁,甜蜜又怯弱,缠绵又无解。

那些艾滋同志的爱与欲,是蓝色的。

破词儿

破词儿