疫情过后要去影院看这两部电影 《1917》是2020奥斯卡最大黑马

影院开门之后必看的两部电影:

01

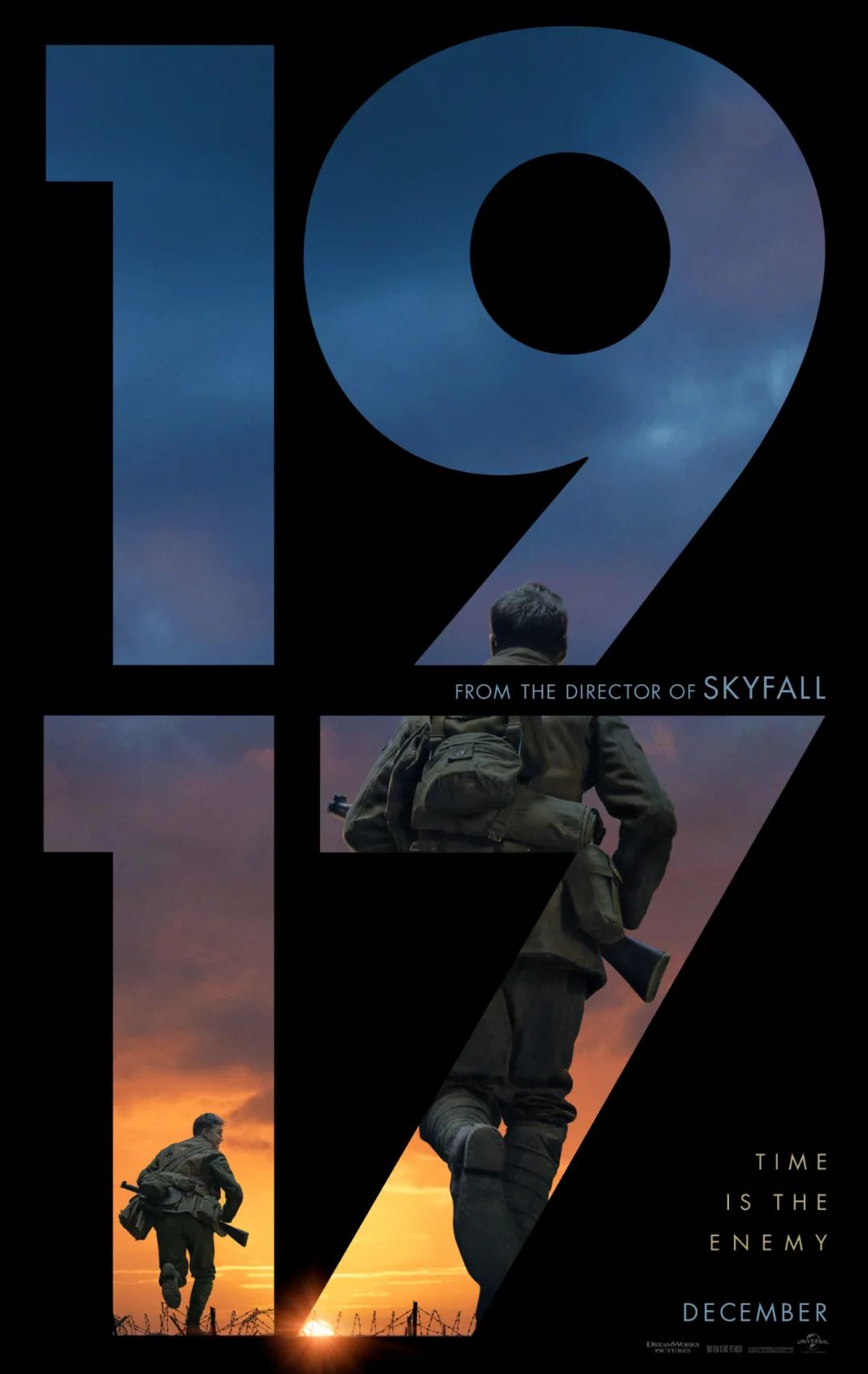

《1917》

书写好莱坞新的技术神话

虽然因为疫情电影院迟迟没有要开门的迹象,但是这并不妨碍我们期待一下当影院开门之后哪些电影会比较值得看。今天要跟大家推荐的是今年奥斯卡的最大黑马――《1917》,虽然最后还是没有拿到最佳影片,但是谁都无法否认这部影片对电影这门艺术,尤其是摄影技术上的突破与改变。电影已经确定会引进国内银幕,在影院复工之后大家便可一饱眼福。

因为制作周期的原因电影一直拖到2019年12月底才在美国上映,这导致这部战争史诗巨作险些错失2020年的奥斯卡评选,但是当它出现在观众面前的时候,所有人都忍不住为它那令人叹为观止的技巧所倾倒:整部电影全长119分钟,全部都采用一种“伪一镜到底”的方式拍成,这意味着在观众眼里,这部两个小时的电影全都存在于一个镜头之中。可以说,这是一种前无古人的技术探索,在电影工业方面,胆大包天的好莱坞电影人又攀上了一座新高峰,而这部电影就是他们在山顶上插的一面鲜艳旗帜。

虽然说技术的发展并不一定会带来艺术上的进步,比如李安在《双子杀手》和《比利·林恩的中场战事》中采用的高帧技术就因为太过写实而饱受诟病。但是在《1917》里,新技术的采用带来的则是令人叹为观止的艺术突破。

电影的故事其实很简单:将军交给了两个一等兵一个任务,他们需要穿越敌军的占领区,给前线的部队下达停止进攻的命令。

这样的一个故事,想要撑起一部电影两个小时的叙事怎么看都显得有些单薄,然而更疯狂的是,这部电影不存在任何多线叙事或者交叉叙事,119分钟,从两个一等兵接到命令,到把将军的信送到前线的指挥官手中,在摄影机镜头的牵引下,你会把你的视线和注意力全然放在这两个一等兵身上,就像是在玩一个第一视角的RPG游戏:你置身于炮火连天的一战战场上,迈过一具具腐尸,爬过一段段铁蒺藜,单枪匹马深入敌营,敌人会从你看不见的角落向你射出一颗颗阴险的子弹。

和间不容发的镜头一样,这部电影也是我看过的所有电影中音乐铺得最满的一个。从头至尾如影随形的音乐,就像是催眠术表演里那只摇动的怀表一样,给观众创造了一种迥异于日常空间的场域,而这个场域是和电影画面中呈现出的那个世界相连接的,这也让电影给人带来的沉浸感被不断加强。同时,音乐还承担着一部分叙事功能,并且音乐的叙事走在画面叙事之前:当音乐开始舒缓的时候,观众也下意识地放松了心弦;而当主角被瀑布冲入深潭的时候,戛然而止的音乐就好像是你的心跳漏掉的那一拍。

因此,这部电影你一定得在电影院看,黑暗的影厅里,巨大的银幕顶天立地,除了眼前的画面,你的世界里便别无其他,电影带给你的沉浸感便被成倍地放大,这也是电影院这一空间独有的魅力。这种感觉完全是你在家里看这部电影没法体会的:但凡你的猫(如果你有的话)在你的身边喵喵叫上两声,导演费尽心思拍的一镜到底就算是白瞎了。

02

《婚姻故事》

于是,他们不再在婚姻里挣扎

当亚当·德赖弗饰演的查理最后在小酒馆里唱起《感到活着(Being Alive)》时,或许他想起了曾经也是在这个地方,大家为尼科尔(斯嘉丽·约翰逊饰)即将去往加利福尼亚的“冒险”敬酒,也祝贺他们的戏剧即将在百老汇上演。尼科尔坐在人群中,褪去了舞台上的聚光灯,略微有些落寞,听着大家讨论他们的离婚。尼科尔随后离场,两人在地铁上居于两旁,没有说话。

《感到活着》是斯蒂芬·桑德海姆的音乐剧《伙伴们》中最重要的一首歌曲。查理唱完一曲,作为观众的我们没能等到预料中的掌声和欢呼;而他扶起话筒似乎想说些什么的时候,只剩下了深深的一口叹息。

《伙伴们》讲述了一个关于逃避婚姻的故事,而这个故事的主人公鲍勃从未能成功地全身心投入一段感情之中,在他35岁生日的那天,他的一群好朋友各自谈起了自己对婚姻的看法。

与此对应,《婚姻故事》也讲述着两性日常而又终极的博弈,以及爱情无疾而终的始末。两人在片头和片尾讲述着对方的好,但也抵不过生活打磨掉的那些东西。查理的吟唱加入了更多叙事性,以看似诙谐自在的神态模仿音乐剧中人物的台词和表演,却呈现出了一种顾影自怜的意味。他似乎把鲍勃对于情感挫败的经历隐晦地映照在自己身上,但还依然怀揣着希望。

在他们的关系里,这份希望一直存在,就像虽然两人曾经因为儿子的监护时间针锋相对寸步不让,但是在影片的结尾,虽然这一晚的时间属于尼科尔,但她还是让累坏了的儿子躺在查理的怀里。而当后来他们都有了各自的生活之后,尼科尔也能蹲下为查理松开的鞋带绑上一个蝴蝶结。

尼科尔和妈妈、姐姐在家里表演的《你可以把人逼疯(You Could Drive a Person Crazy)》同样也出自《伙伴们》这部音乐剧,而在这段婚姻行将破碎的时候,互相之间撕破脸皮互相攻击,也让两个人开始歇斯底里。至此,《感到活着》已经成为《婚姻故事》最好的注脚。

这个婚姻故事的结束来自于尼科尔意识到自己越来越渺小,从未为自己活过,而他们一步步走上难以回头的、毫不体面、互相撕扯的路,这一切都是为了让自己再重新感到活着。在婚姻之中,尼科尔渐渐丧失了自己作为一个“人”的主体性,好像变成了丈夫的一个附属品,这是借着尼科尔的律师之口向男性提出的质疑:当你想要的时候就是“协商”,而当尼科尔想要的时候就是“讨论”?

尼科尔将自己想要重新“感到活着”的欲望具象化为从纽约搬到洛杉矶。前者似乎对应着查理的应许之地,而后者则是尼科尔潜意识中认为是“家”的地方。关于孩子抚养权的问题最终也落在两个城市的来回摇摆之间,片中也充斥着微妙的对于两个城市的揶揄和嘲讽。纽约和洛杉矶这两座城市在一定程度上成为在这段婚姻中的这对痴男怨女的象征:地图上的两座城市永远不会向对方靠近一步,山不来就我,我也不去就山。乍看之下,这似乎是一段现代都市情感生活的悲歌,但是这段婚姻的结束,也未必不是两个独立着的不甘妥协的灵魂的幸事。

Qthemusic

Qthemusic