《Unknown Pleasures》的背后 乐队曾担心会断送他们的前程

四十一年前的4月,Joy Division来到斯托克波特的Strawberry Studio,捕捉他们现场演出中生猛的力量,制作成乐队的首张专辑。等待着他们的是制作人Martin Hannett,他为Joy Division设想了一种疏离现实的新声音。乐队后来告诉作者Dorian Lynskey,当时他们害怕自己会断送前途。但现实正相反,他们创造了不朽。

在1970年代晚期的一个春日,Joy Division走进英格兰北部的一间录音室,与一位有着非凡想法的制作人录制他们的第一张专辑。但那并不是1979年,制作人也不是Martin Hannett,那张专辑更不是《Unknown Pleasures》。那是一张从未存在过的唱片。

△《Unknown Pleasures》:“一座后朋克的丰碑。”

那天是1978年5月3日,Ian Curtis、Bernard Sumner和Peter Hook三人首次一同登台演出的一周年纪念日都还没到。自此,他们找到了Stephen Morris作为乐队的长期鼓手,把乐队的名字从Warsaw改成了Joy Division,并亲自制作了他们的第一张EP《An Ideal For Living》。从一开始几乎啥也不会弹,只会写些Sumner本人口中的“朋克仿作垃圾”,到后来,乐队以惊人的速度成长着。“对于Joy Division来说,‘一段很长的时间’可能只是一个礼拜。”如今的Morris回忆道。

通过RCA Records在曼城办公室的一位中间人,Curtis遇到了运营英国北部灵魂乐厂牌Grapevine的John Anderson。Anderson听说,KC&The Sunshine Band身后的佛罗里达disco厂牌TKRecords想在朋克乐的大潮里掺一脚,而Joy Division或许正符合要求。但这个计划有个问题,就是厂牌的预算只够在曼彻斯特的Arrow Studios赶工两天。还有个问题来自Anderson,他坚持给一些建议来帮助乐队“进步”,比如加入合唱人声、萨克斯风独奏和一个灵魂乐版本的翻唱。在录音头一天结束时,他建议Curtis回家听听James Brown的音乐去找找灵感。“Ian简直要疯了,威胁说第二天不来了,”[/i]Sumner回想起来,[i]“现在回头看,他还真是对的。我们当时都气炸了。”

△ Curtis像是“中了蛊一样被不安笼罩。”

跟Grapevine合作的那些录音现在可以在YouTube上找到,它们并没有你想象中那么糟糕,但还是跟Joy Division想要的效果有很大差距。那时的母带都被束之高阁。“我们当时很年轻,很天真,”Morris说,“有个人向我们抛出橄榄枝,说要给我们做专辑,我们就屁颠屁颠地说好好好,根本没有多想。事后我们在多个方面都学聪明了一点。”Sumner说,乐队的下一步,是要做出一管“解毒剂”。

那年,Joy Division足够幸运,在短时间内接连遇到了三位贵人。其中一位是Rob Gretton,他是一位有着炽热决心和超强主见的经纪人,他那时认为Joy Division是他见过“最好的乐队”。第二位是Tony Wilson,一名前电视台主持人,日后成了品味不俗的Factory Records主理人。最后是Martin Hannett,他留着一头前朋克时代风格的显眼卷发,是个古怪但聪明的录音魔术师。

△神奇的Martin Hannett。

三个人都在当年10月份进入Joy Division的世界,那时乐队刚为音乐人合辑EP《A Factory Sample》录制了两首新歌《Digital》和《Glass》。“Martin有些怪怪的,但那时我们认识的每个人其实都有点怪怪的,”Sumner说,“Martin是个标新立异的人,Tony也是,Rob同样是。他们才不在乎什么生意或者唱片销量呢,他们只考虑我们是否足够棒。”

围绕着《A Factory Sample》引发的一切讨论,让Joy Division登上了《NME》杂志封面、John Peel主持的BBCRadio 1音乐节目,主流唱片公司也对他们表示出兴趣,但Gretton认为,Joy Division应当继续在曼彻斯特与Factory Records合作。这份独立自由的代价,就是成员们为了生计,没法把白天的本职工作给辞了,他们只有三个周末通宵的时间来完成处女专辑:第一周录音,第二周叠录、加效果,第三周混音。

“我们只会等着灵感从天上掉下来。真的,我们所做的,只不过是用潜意识写歌。”——Bernard Sumner

还好,他们手里已经有了一些歌。排练室是一座废弃的磨坊,他们进门后会在炉子上烧水沏茶,聊聊本地八卦或是昨晚电视上放过的节目。接着乐队会讨论那些他们最为钟爱的唱片——The Velvet Underground、Iggy Pop、Kraftwerk、Bowie以及The Doors的作品——以及像是David Lynch的《橡皮头(Eraserhead)》和Werner Herzo的《诺斯费拉图:夜晚的幽灵(Nosferatu The Vampyre)》那样的电影。“它们身上都有一些古怪的地方,有些跟这个世界格格不入吧,”Morris说,“这一点正是我们喜欢的。”

破冰的环节结束后,是时候开始创作了。Morris会敲出一段节奏,Sumner和Hook则跟着即兴,并用一台便宜的卡带录音机把即兴的成果录下来。第二天,他们会回放这些录音,把他们喜欢的段落挑出来,发展成一首首完整的歌。最后,Curtis会扯过一张纸来,试着写下可能用得上的词。

△Bernard Sumner近照。

Sumner用一种近乎神秘的方式形容他们的创作过程:“我们只会等着灵感从天上掉下来,秘诀就是,别去想它。每当你开始考虑这件事时,灵感就堵塞了。我们其实在做的只是用潜意识写歌。我们瞎聊的时候,就跟在酒吧里没什么区别,可一旦我们开始弹奏了,四个人就像身处四座不同的孤岛上,并没有什么实质的交流。”

根据Hook的回忆录记载,1979年4月,Joy Division已经“快要走向终结了”:Morris机械地打着鼓,就像Moe Tucker在玩儿Krautrock;Hook的贝斯旋律音调异乎寻常地高;Sumner的吉他声能震碎玻璃,折断金属;Curtis则像是中了蛊一样被不祥笼罩。那个4月,乐队和Martin Hannett以及他的录音师Chris Nagle一起去了斯托克波特Strawberry Studios。

这家录音棚当时属于摇滚乐队10cc所有。“那里就像个生产马麦酱(Marmite)的工厂,”Sumner解释道,“故意被设计成死气沉沉的模样,地上铺着地毯。我们就像在真空环境里演奏一样。当时设想是我们了无生气地演奏,后期再加上一点电子氛围,但是嘛,这始终只是个想法,不太能行得通。”

△ Joy Division(左起:Bernard Sumner、Stephan Morris、Peter Hook、Ian Curtis),曼彻斯特TJ Davidson排练室,1979年8月.

那间录音棚正合Hannett之意,他能够掌控和捕捉Joy Division的声音。这位制作人要求多多的制作方式,在电影《24小时狂欢派对》(24Hour Party People)里体现得淋漓尽致,Morris被强制要求在屋顶上装好自己的鼓组,颤抖着打了一整晚的鼓。“这事在现实中从来没有发生过,但那是个很好的比喻。”Morris大笑着说,“我和Martin很处得来,就像老嬉皮那样,有各种古怪的点子。那时我也很难讲清他到底想做什么。他也没有多加解释。”Hannett给人的建议和指示是出了名的晦涩高深又自相矛盾。他会说什么“既要做得光芒万丈又要低调谦逊”,或是“刻薄点儿同时再善良些”之类的话。不过Joy Division尽力做了他们能做的一切。

往后的一个周末,Hannett的想象更天马行空了。从录音棚的电梯门开开关关的嘈杂声就可见一斑,在《I Remember Nothing》的背景里,你还能听到瓶子砸碎的声音。12寸黑胶版本的《She’s Lost Control》,Hannett想要喷雾器发出的嘶嘶声来模拟镲片声,Morris只好去录人声的棚里捣鼓一罐磁头清洁剂。Morris记得:“录音棚被难闻的易燃烟气充斥,我本来想点上一支烟,后来想想最好还是别了吧。”

在多年的酒精和药物成瘾之下,Hannett于1991年因心脏骤停而去世。他曾尖刻地评价,Joy Division“是给制作人的一份厚礼,因为他们根本啥都不懂”。在控制室里,乐队会坐在空调底下,躲在房间后面,如果成员们有什么意见让Hannett觉得不爽了,他就把空调调到最大挡,真正意义上地“冷淡”对待他们。最终,他在乐队成员不在场的情况下独自完成了专辑混音,也就是说,在Hannett把专辑磁带交到他们手里之前,Joy Division根本不知道自己都做了些什么。“第一次听的时候,你会想,‘这都是啥?!’”Morris说,“我们根本没时间做任何事,因为压根没有预算。”

△ Stephen Morris:现如今“Krautrock界的Moe Tucker”。

Hannett也许有某种联觉的能力,他曾经说过,想创作一些“声音全息影像”。在回声和延迟组件的帮助下,他制作的音频在物理维度上有了那么点意思,就仿佛dub reggae是诞生于英格兰北部的后工业都市,而非牙买加。Sumner说过,Hannett对把各种乐器的声音分隔开来有很强的执念(他让Morris拆了鼓组,分开演奏其中的每一部分),让它们各自更为疏离,缔造出一种跟Curtis的作词相得益彰、听起来格格不入的声音。《Unknown Pleasures》就像是四个人身处广阔、黑暗而冰冷的空间内,各占一隅。

制作人Hannett对声音激进的布局,让Sumner和Hook感到气馁,因为他没有把Joy Division现场的那种癫狂的急迫感传达出来。Sumner喜欢专辑里怪诞的氛围,但他认为里面的配乐听起来很单薄,干巴巴的,完全不像乐队最好状态时的样子。“人们听到会怎么想啊?”他回忆,“大家会接受这样的音乐吗?如果答案是否定的,那么我们的音乐前途就完蛋了。这事真的有可能发生。”

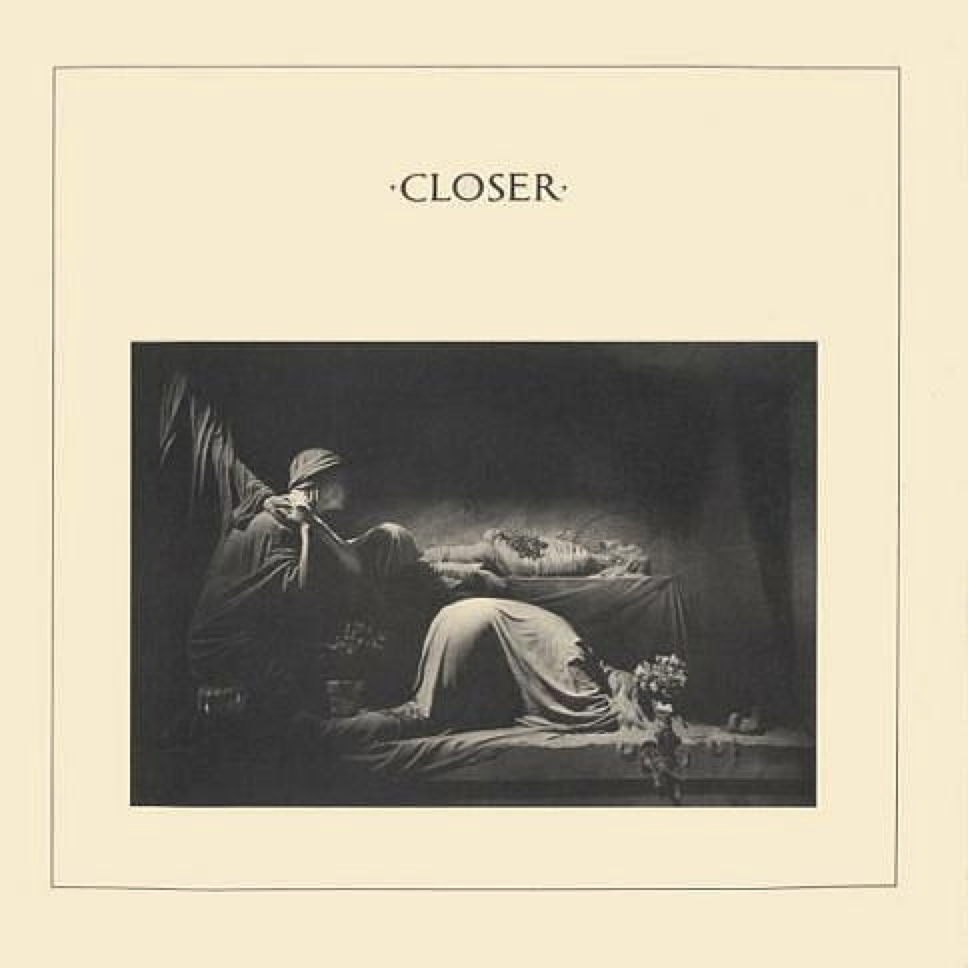

△ Ian Curtis逝世于第二张专辑《Closer》发行的几周之前。

1979年6月15日,《Unknown Pleasures》发行,Sumner的疑虑立马就被各路好评打消了。出自Rob Gretton、神秘兮兮的专辑名,以及Peter Saville令人过目不忘的封套设计,加重了他们的音乐中那种冷冽的肃穆感。Sumner选了脉冲星CP1919的电波图案,因为这让他想起《2001:太空漫游》中的巨石。不过最后还是Saville把它黑白倒转了一通,删去了所有文字,带来一股不祥的神秘感。

“说实话,当时的评论都有点把我们捧得太过了。”Morris带着高兴的语气说道,“在我看来,他们写的完全是另一个乐队——非常严苛、肃穆。你想象不到,这帮做出这张唱片的人平时想得更多的,是谁今晚在休息室会赢下桌球马拉松,或是今晚谁给薯条买单之类的小事。光看媒体报道,你会以为我们活在一个更脱离现实的环境当中。”

许多乐评人把这张唱片视作对孕育了它的城市——曼彻斯特的一种声音上的诠释。《Melody Makers》的Jon Savage称它“完美反映出曼彻斯特那些暗黑和空洞的空间”。这对乐队自己而言还是个新鲜说法。“我们就是在这种后工业化的大熔炉中成长起来的,这就是我们所知的一切。”Sumner说,“我们还以为全世界都差不多是这个鬼样,除了一个叫伦敦的地方,时不时还能从新闻上看到它。我想,可能这里的环境多多少少影响了我们,但它应该只是潜意识上的。”Morris同意他们是潜移默化之下与曼城的氛围相通:“如果你在1979年某一天来到斯托克波特,天气正好也阴森森的,你就能懂得为什么《Unknown Pleasures》与这座城市绝配了。”

当Joy Division写下这10首歌的时候,他们还在悄悄地对着他们的偶像有样学样,但他们用一张《Unknown Pleasures》从被影响方摇身一变,跨入影响他人之辈的行列。“我们有时候听着John Peel的节目,觉得里面放的乐队跟自己很像!”Morris回忆说。

U2的《11 O’Clock Tick Tock》(也是Hannett制作的)、The Cure的《Seventeen Seconds》以及Talking Heads的《The Overload》都是1980年代受《Unknown Pleasures》惠泽的一批作品。Joy Division受到狂热崇拜的神秘魅力无限增长,而Curtis在1980年5月18日的自杀,让那份鬼魅像一座墓碑般被死死封印,而那天距离乐队第二张专辑《Closer》发行仅剩几周的时间。

“我们没有留意过Ian的歌词,”Sumner说,“直到他过世,我们才发现,‘天啊,为什么之前我们都没注意到?’我们眼前的那个人和你我听到的歌词里的这个人根本不相符,他这人有两面。Ian写的词很沉重,有些句子令人不安,可一旦演奏完毕,我们并不会去问他:‘我的老天,Ian,你到底怎么了?你还好吗?’”虽然这事过去40年了,但说起那些他们忽视的征兆,说起他们没有选择走的那条路,Sumner的声音仍会颤抖。“你总觉得,如果一个人的心理状态有什么问题,那他肯定会告诉你的。”

“我们有时候听着John Peel的节目,觉得里面放的乐队跟自己很像!”——Stephen Morris

1980年3月,《Closer》于Pink Floyd在伦敦的Britannia Row Studios录制,乐队有了更多的预算和时间,也有了更好的硬件设施。这是一张整体性更强的专辑,几乎要被它自身无可挑剔的品质压得喘不过气来。当Curtis的队友们通过New Order步入了对电子音乐世界更深处的探索,他们开始影响另一个音乐流派。但《Unknown Pleasures》才是他们踏上未知领域的头一步,它既是后朋克的一座丰碑,其庇荫覆盖了从Interpol到Burial等一众音乐人,又是找对了的制作人成为乐队编外一分子的典例。

“你想要与众不同,形成自家的独特声音,有野心是一回事,有实际的技术能力去达成它就是另一码事了。”Morris说,“我们演奏的方式,是按照我们对专辑的预想去进行的,但Martin在制作时走向了完全不同的方向。我不觉得乐队成员当时乐意让他这么做,我们真的就只是运气比较好罢了。”

Qthemusic

Qthemusic