说到底,你究竟在害怕什么?

图源: OVO

利维坦按:

自我是一个相当暧昧的概念。每个人的兴趣、性格、观念、习惯……这些我们统称为“自我”的东西,是先天与后天的杂糅产物,与我们生下来就所处的文化环境有着难以厘清的关联。

恐惧感也是如此。假设我们以“培养最大胆的人类”作为目标,构建起一个楚门的世界,从婴儿时期开始抚养一个人类个体,他有可能成为永远不知道害怕的一个人吗?换句话说,恐惧究竟是与生俱来的,还是后天习得的产物?

先讲一个童话故事。格林童话的第四篇,《傻大胆学害怕》。

从前有个傻小子,什么事都学不会,连害怕也不会,人称“傻大胆”。听人讲恐怖故事,别人听完都说很害怕,傻大胆却什么感觉都没有,很是羡慕。

有一天,他得知国王正在招女婿:要是有人能在一个恐怖的魔堡里呆三个晚上,就能被选为王女婿。傻大胆一门心思想学害怕,立马去接下了挑战,只身走进了古堡。

第一天晚上,傻大胆先是遭遇了两只巨大的黑猫,再是逃脱了会漂浮的床,糊里糊涂存活了下来。

图源: literawiki

第二天晚上,烟囱里接连落下两具半截的人,一堆骷髅头和骨头,傻大胆却抓起骷髅头磨成了圆球,跟半截人玩起了保龄球。又是平安一夜,可傻大胆却很是懊恼:“我怎么还是学不会害怕?”

第三天晚上,傻大胆又遭遇了僵尸和一个白胡子的巨人老头,从未感到过害怕的傻大胆毫无悬念地打败了他们。等到天亮,国王来了。

“你居然真的活下来了!现在总学会害怕了吧?我的女婿。”

“我很荣幸能迎娶公主,但我还是没学会害怕,可能这辈子都学不会了。”

挑战成功,婚礼如期举办。成为王婿的傻大胆生活幸福美满,可仍没有学会害怕,天天念叨着,很是忧愁。

公主终于听得不耐烦了,想出了一个能让傻大胆学会害怕的办法。她趁傻大胆半夜睡觉的时候,一把拽走他的被子,紧接着立马将一桶冷水和梭子鱼泼倒在他身上,质感黏腻的鱼在他身上活蹦乱跳。

傻大胆一下子惊醒过来,大叫道:“哎呀呀,太可怕了太可怕了!亲爱的,我终于明白什么叫害怕了!”

图源: goethe

行为主义的创始人约翰·布罗德斯·华生(John B. Watson)认为,恐惧是人类的三大基本情绪之一(另外两种分别是愤怒和亲爱),是人类得以规避危险、维系生命乃至种族的本能性情绪。如此重要的一项技能,如果不是刻在基因里世代遗传,未免太过托大。

但现代科学研究发现,关于恐惧感是否是与生俱来,答案似乎没那么简单。

* * *

我们说一个人勇敢、胆子大,通常是说他的心理承受能力强,强到可以战胜恐惧。但傻大胆不是真的大胆,他只是真的傻——傻到不知道什么叫害怕。

现实世界中,会有傻大胆这样不知恐惧为何物的“勇士”吗?也许没法做到傻大胆那般极致,但却真的有类似个例的存在,比如一些乌-维氏病(Urbach-Wiethe disease)的患者。

这是一种罕见的遗传性疾病,据估计全世界仅有几百人罹患此症。患者大脑中的杏仁核会遭到损伤——而这点指甲盖大的部位,是我们大脑中的恐惧情绪处理中心,更准确的说法——威胁情景研判系统的中心。

杏仁核会直接从我们的感官接收信息,再立马做出反应判断,告诉大脑皮层:“赶紧害怕。”正是由于杏仁核受损,患者无法正常产生恐惧情绪,就像傻大胆一样。

不仅没法像正常人一样感到害怕,他们对于个人空间的被侵犯也丝毫没有感觉——就算和陌生人面对面相互直视,也不会觉得不自在。

那么除了乌-维氏病的患者,正常人可以大胆到什么程度?

美国小伙亚历克斯·霍诺德(Alex Honnold)是个徒手攀岩运动员,是无绳索登上900多米高美国加州酋长岩的第一人,至今也是唯一一个。但是和傻大胆不同,他不止一次坦言过自己会害怕——尤其是事后看照片的时候——尽管在大多数时候,他所泰然处之的场景早足以让普通人双腿发颤。

霍诺德在神恩路上背靠悬崖。事后看到这张照片,霍诺德坦言十分后怕。图源: pinterest

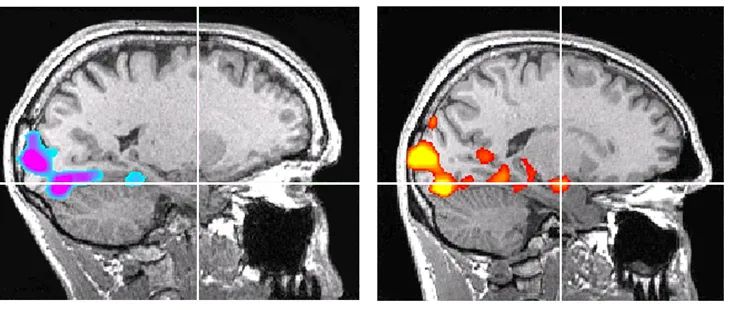

神经学家对这位大胆大伙很好奇,研究了他的大脑,最后发现一个意料之外但又情理之中的事实——霍诺德的大脑很强大,强大到可以自己去抑制杏仁核的活动,建立安全感。

专家认为,霍诺德与其说是一位攀岩者,不如说是一个高刺激寻求者。他对攀岩危险度的追求,与上瘾无异,而正是受到这样长期以往的刺激,他的大脑早已适应高危情景,兴奋阈值远远高于常人,胆子也就越练越大了。而胆子越大,他就越需要更高强度的刺激才能激活多巴胺回路,才能有快感。

左:霍诺德的大脑。右:另一位攀岩者的大脑。十字瞄准线交叉点:杏仁核。当两位攀岩者观看同样的刺激图时,对照组的杏仁核区域非常活跃,但霍诺德的杏仁核毫无波澜。图源: explorersweb

祝愿他一切都好。

* * *

怕高,是包括人类在内所有哺乳动物们骨子里的、仅有的几种本能性恐惧(innate fear)之一。这些本能性的恐惧无需后天学习或者唤起,只要身心健康,那便是生下来就带有的天赋,是真真切切刻在所有哺乳动物基因里的恐惧,自然选择的结果。

早在1960年,科学家就对6-14个月大的婴儿和同龄比动物展开过高度恐惧的相关实验。工作人员将一块有机玻璃架在两个等高平台的中间,以此观察会有多少受试者能够跨越这个视觉上的悬崖。结果无论是婴儿还是其他参试的哺乳动物,都没有迈出过那一步,可见对于坠落的恐惧是许多物种的生理本能。

图源: slideplayer

至于同样被选来受试的小鸭子,却轻而易举地走过去了。会飞就是不一样。

除了对高度的恐惧之外,类似的本能性恐惧还有对巨响的恐惧,对高速向自己迎来的物体或是突然出现的物体的恐惧。还记得猫的黄瓜把戏吗?就是这个意思。

图源: giphy

而对于蛇、蜘蛛这些很有可能意味着危险的事物来说,我们的恐惧是否也是与生俱来?

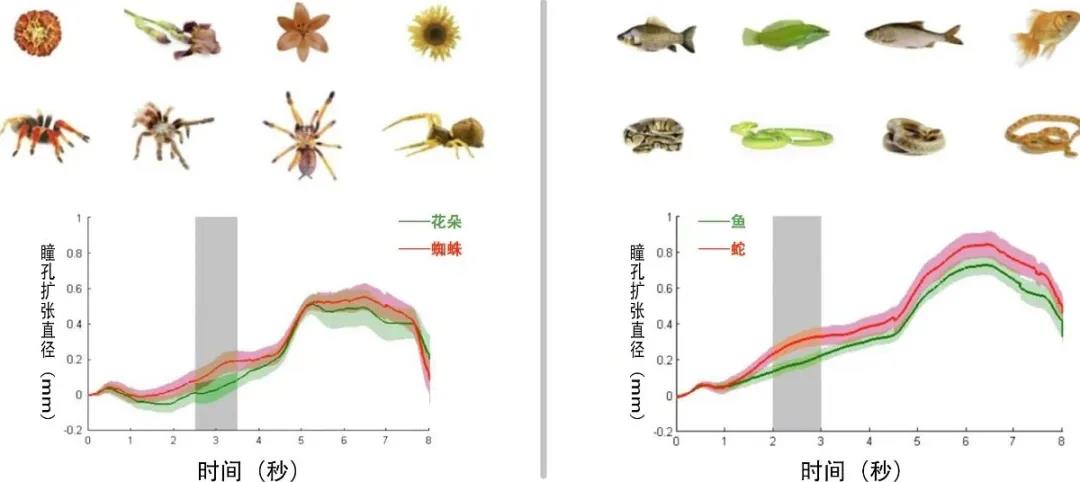

几年前,德国的研究人员对48名婴儿进行了相关的实验。他们发现,当婴儿们看到蛇和蜘蛛的图像时,他们的瞳孔始终比看到花和鱼的对照组图像更大——这意味着此时的婴儿大脑面临着更大的压力,而这正暗示着脑子里恐惧情绪的出现。

但也有科学家通过实验发现,7个月大的婴儿在看到蛇的图像时并未表现出恐惧情绪。不过在这项研究里,科学家发现婴儿还是能够更快地注意到蛇的图像,而非青蛙和毛毛虫等其他动物。

研究人员猜测:婴儿未必是生下来就会对蛇和蜘蛛这些意味着危险的动物感到害怕,但是相较于其他不那么危险的动物,他们更容易学会害怕蛇和蜘蛛。也就是说,他们早早就做好了学习害怕的准备,这是婴儿特殊的恐惧机制。

图源: eveningexpress

更有意思的是,不同的研究人员还在恒河猴、黑猩猩等11个属的灵长类动物中都发现了对蛇的特殊应激反应,它们或是尖叫着发出警告,或是躲避,或是四处乱窜。

科学家猜测这是因为在整个哺乳动物的进化过程中,蛇一直是反复出现的威胁,而那些善于识别和应对的个体则留下了更多的后代。对于蛇的恐惧,也许早在我们人类还是猴子的时候(也就是4000万到6000万年前)就已经形成。

德国境内的蜘蛛没有一种是有毒的,连毒蛇都只有两个品种,大多数德国人从没有接触过毒蛇或是毒蜘蛛。但你要问一个德国人怕不怕蛇,大体上怕还是要怕的。

但是对于刀具、电源插座这些人类社会形成之后才出现的威胁,我们的恐惧还只能依靠后天习得,这也是为什么教育小孩不要把手指插入插座是如此困难的一件事。

* * *

你怕老鼠吗?

相较于蛇和蜘蛛,老鼠对于人类的直接威胁要小很多,但为什么还是有那么多人害怕老鼠?

除了老鼠之外,还有蚯蚓、飞蛾、蛆、蟑螂,也是很多人贯穿终生的恐惧来源。进化学家和心理学家一致认为,这类对于与“不洁”挂钩的恐惧也与进化有关。

图源: beinggreen

在很久以前,也就是当人类还不知道怎么捕猎的时候,我们的祖先更像是食腐动物。他们会等一只老虎杀死一头鹿,吃得心满意足蹒跚离去之后,再匆忙跑过去捡剩的吃。而且还必须吃得快,要是再来一只别的什么动物抢食,他们就只能丢弃食物跑开先,命要紧。

这也是为什么现如今的我们仍然偏爱甜食和油炸食物,因为效率高。由于怕吃不够,以及一有机会就吃太多的自然倾向,我们的体重就很容易过度增加。现代的我们之所以那么容易长胖,部分得归咎于祖先太怕死。

但食腐有一个弊端,不卫生。轻则拉肚子,重则接触上什么传染性的致病体,全部落遭殃。而当我们的祖先学会长期甚至永久性地定居某地之后,集中的人口、单一的水源,无法迅速分解的排泄物堆积,更是增加了爆发传染性疾病的可能。

基因中对于传染病的防御,更多表现为厌恶感而非恐惧——尽管厌恶的基础建立在恐惧上,对死亡的恐惧。我们可以轻易辨别一条蛇的存在并及时躲开,但细菌和病毒不是肉眼能看到的。久而久之,我们就学会了规避肮脏、混乱等可能滋生细菌、病毒的环境和对象,比如臭水沟和老鼠。对这些事物的厌恶情绪让我们得以存活至今。

就像被一桶梭子鱼激发出来恐惧感的傻大胆,对于黏腻、肮脏的厌恶感早已印刻在了世世代代人类的骨子里。

图源: RUI GAUDENCIO

但有意思的是,科学家发现我们的厌恶感并非与生俱来。在我们还是婴儿的时候,并不会对大多数令人厌恶的东西(实不相瞒其中还包括我们自己的排泄物)表现出厌恶感,而那些从森林里走出来的著名的“野孩子”,几乎完全缺乏厌恶的能力。

厌恶的能力似乎是一种文化习得。人们被教育去对什么东西、在什么时候表现出厌恶并远离它们。正如密歇根大学的教授米勒(William Ian Miller)在著作《厌恶的剖析》(The anatomy of disgust)中说的:厌恶感标志着文化和自我的边界。

达尔文在他的著作中记录过这样一件事情:那时候他在南美的火地群岛探险,一个原住民用手指戳了戳他带到露营地的冻肉,对肉的质感表现出了极度的厌恶。而达尔文自己——对于自己的食物被一个没穿衣服的人触摸,同样感到了厌恶,尽管他的手看起来并不脏。

图源: shutterstock

文化差异造成的厌恶感分歧随处可见。在美国,鹿蹄草薄荷口味的口香糖深受消费者喜爱。但是这种口味的口香糖在英国却很难卖得动。这并不是因为英国人不爱嚼口香糖,而是因为在英国,鹿蹄草薄荷通常被加进洁厕产品和一些外用的药品中增加清凉感,因此英国人一闻到这个味道,就很难不联想到厕所与创伤。

一个多世纪以前,当北美还是殖民地的时候,殖民者们管海里的龙虾叫做“海蟑螂(cockroaches of the sea)”。他们拿龙虾来当作肥料和鱼饵,只有囚犯和奴隶才会靠吃龙虾果腹。有钱人可不吃这些,因为他们觉得这是不干净的事物,“不干净的人”才会吃。再看看现在?

上述例子无不说明了同一个现象:来自不同文化或时期的两种人,对于事物可以表现出截然不同的厌恶感情绪。这仅用进化学说可解释不通,文化环境才是背后推动力。

* * *

那么当我们在厌恶某样东西的时候,我们到底在厌恶什么?

想象你的面前有三杯水,第一杯无色无味,但溶有致命剂量的砷,也就是砒霜;第二杯无色无毒,但非常苦;第三位无色无味无毒,但之前装过大便标本,虽然已经彻底清洗并消毒过。

你喝哪一杯?

我们的厌恶感,并非单纯基于感官结论,这其中也包含着对事物本质的认识或揣摩。你不会因为一根清水冲洗过的胡萝卜棒掉进了面里而放弃一整碗面,但如果掉进去的是一只经过彻底消毒的蟑螂呢?

我们会本能地对蟑螂产生厌恶感,这与它是否被消过毒没有关系,只是因为观念里我们会坚持认为——蟑螂意味着不洁与传染性。

但你也许并没有注意到,我们吃的每一罐蜂蜜,都只是昆虫分泌的粘性液体,我们喝的每一滴牛奶,都来自母牛的乳腺。

每一个我们所厌恶的事物,都以一种并不温和的方式提醒着我们的动物本性。那些最让我们恶心的事物——排泄物、生育过程、不洁食物、死亡现象——也正是我们与其他动物最明显的共同特征。

而这些关于动物本性的提醒,也都是对可能存在的威胁的警告。

眼泪——作为唯一一种被认为是人类特有的用来表达情绪的体液,也是让我们最不会感到恶心的身体分泌物,这也许不是巧合。但除此之外,鼻涕、血液,脓疮里的流脓,这些都暗示着生命的脆弱性与存在传染性的可能。我们人类早已将这些与人类种族特有的道德感、政治观乃至宗教价值体系紧密捆绑在一起。

图源: giphy

在公共场合排泄体液会被视为极其不道德的举措,高厌恶敏感性的人往往有着更为保守的政治倾向,一些宗教所明令禁止的行为(比如禁食某种动物肉)或是割礼、洗礼等仪式,也与我们的厌恶感和对于疾病的天然抵触密切相关。就像《摩西律法》里所写的:清净近乎神圣,整洁近于美德。

我们所身处的文化,数千年来一直在用自己的方式尽力保障每个个体的安全。

这段至今仍在延续的历史,也是一部我们人类自我驯化的历史。厌恶感早已从感官引发的生理本能性回避演化成了一种更杂糅的情绪。它已经成为了一种抽象而复杂的情感,如同爱情,又像罪恶感一般为人类所独有。

而这,仅仅是我们置身于这个世界上,为建立安全感所做的诸多努力中的一环而已。

* * *

8岁小孩都知道饭前先洗手。研究表明,仅仅是用肥皂洗手这么简单的一件事,就可以在全球范围内每年拯救100多万人的生命,古人说的“病从口入”一点没毛病。

如果说蛇和蜘蛛这些有形之物对人的伤害是物理攻击,那传染病无疑是大范围性的魔法伤害。厌恶感让我们在进化过程中得以规避难以计数的传染病侵害,这是世代人类所建立起来的魔法防御机制,是人类种族延续至今的必要条件,安全感的重要来源。

我们需要感谢恐惧感与厌恶感,他们塑造了现如今的社会和文化,使我们得以成为人。

为了让自己远离传染病,人类在历史进程中有着难以计数的成果,城市下水系统的更新,黑死病时期的头罩,近现代抗生素的研制……细数历史,我们可以很清楚看到人类是如何通过世代不懈的努力建立安全感的。

1802年的这幅漫画生动描绘了当时人们接种牛痘的场面。图源: 公共领域

但这还远远不够,尤其是现在。

疫情持续了近两个月,我们将自己与最能提供安全感的地方——家里,紧密相连。

而当我们在现代语境中谈及安全感的时候,更多指的是情感层面。正因熟悉,家成了最具有安全感的地方。但当我们长期呆在家里,却很容易发现安全感出现了问题。

比如你发现自己不会做饭。

社会的发展很难说是否真的给我们带来了足够的安全感。的确,我们住在坚固的钢筋水泥结构里,建立了安全的道路网络和下水道,驱赶了野兽与毒蛇,但在工种细分、变量复杂的现代社会里,个体似乎更多将安全感依托于社会体系和存款,而非强大内心与所掌握的技能。

但在刚过去的20世纪里,传染性疾病造成的死亡高达16.8亿,大概是一战、二战等战争冲突所造成的亡者人数总和的13倍。尽管我们看到了一些对症药的出现,天花的完结,未来或许也会出现更好的对症药,更好的疫苗,但未来仍是我们最害怕的东西。因其不确定,不可期。

只有具备了来自内心的强大安全感,才能从容迎接未来。

利维坦

利维坦