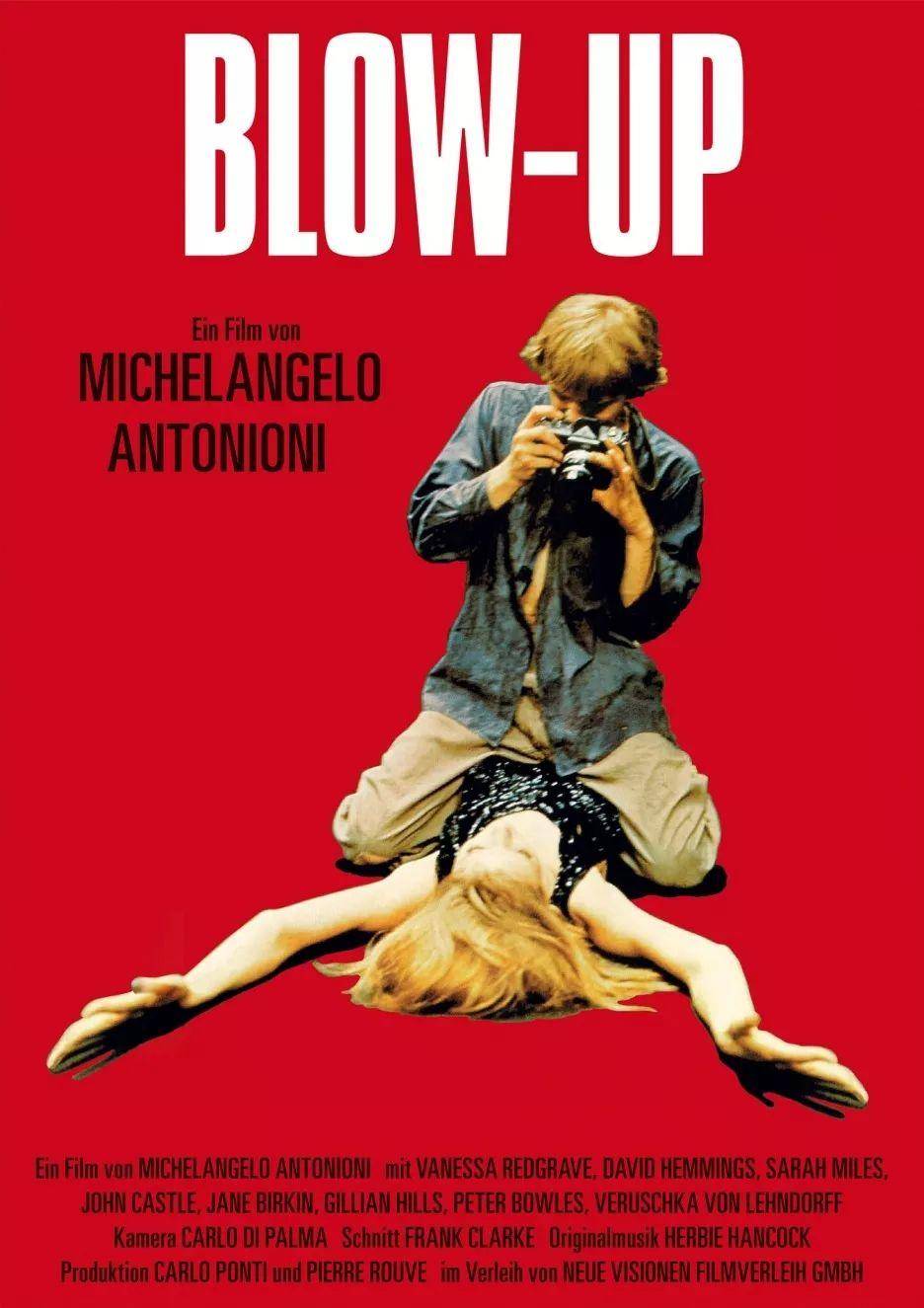

《放大》:一场六十年代的“谋杀案”

安东尼奥尼的英语电影《放大》(BlowUp, 1966)

我不相信描述一部电影就一定要和当下产生联系。因为当下和过往并没有什么区别。人们总是喜欢谈论时代变了,其实只是人虚荣的本性总是讨厌不变,才刻意去追求改变的假象。在没有任何艺术将当下定格之时,当下是转瞬即逝的,而且有着强烈的欺骗性和迷幻性。当你以为你发现了真相,可是你转眼就开始怀疑自己,就像是《放大》中的摄影师Thomas一样。按幻想和真实不断相互转换的定律来看,每个时代大体都是一样的,就像人们所执迷的性和时尚。

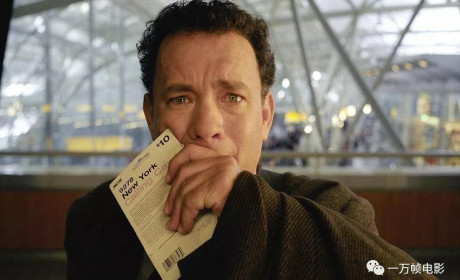

性和时尚绝对是电影《放大》中两个主要关键词。这一切发生在街头运动正蓬蓬勃勃的伦敦。它讲述了一位伦敦摄影师在多姿多彩的上世纪六十年代里生活的一天。多姿多彩的六十年代指“摇摆伦敦”时期。20世纪60年代英国伦敦流行的青年文化现象,涉及时尚、音乐、电影等领域,典型标志为性解放、嬉皮士、享乐至上、自我主义,着装特征有迷你裙、波普艺术、意大利瘦版西装、法国式蘑菇短发、锥形西裤。戴维·海明斯完美诠释了以为傲慢自大的摄影师形象。据说《放大》中的摄影师,实有其人。摄影师大卫·贝利就活跃在这个年代,戴维·海明斯完美诠释了其傲慢自大,还成为奥斯汀·鲍尔斯这一角色的先驱,你可能还指望他每次拍完照后说一句“我累毙了”。

戴维·海明斯 David Hemmings

男主人公在伦敦的街道上开车而过,60年代纷纷扰扰的时尚运动影像,走马灯般一掠而过。我想安东尼奥尼肯定觉得60年代的各种流行运动像时尚一样,不长久,也自有它的迷惑性。这时候,时尚在电影中早就成了一种显学。时尚当然跟电影有着千丝万缕的联系,看看《第凡内的早餐》就可见一斑。即使派翠西亚.海史密斯的作品也已经引起了希区柯克的注意,和欧洲导演的注意。美国将对欧洲的意淫置入电影,展开了对欧洲文化的贩卖。不过《放大》中的时尚总是带着一抹讽刺。不过,社会运动和政治行为,都逃脱不掉被时尚定义和着色的可能。所以,在放大的时尚中,我们能够从中发现社会运动和政治行为背后的真相,到底是什么。伦敦街头的政治运动和摄影师在摄影棚中的时尚主题,相映成趣。但是接下来,摄影棚中的时尚,通过放大变成了真相的发源地,而街头政治运动却直接导向了虚构的快乐游戏。

摄影师Thomas是一个摄影师,他在从事摄影师的时尚工作,他的工作室在进行着虚构性的拍照。而这些模特和摄影师之间的桥梁,其实是性。时尚和性紧密相连。两个女性模特为了能够让摄影师给他们拍照,不惜使用肉体来勾引。被摄影师捕捉到的、正在执行秘密谋杀的那个女人,为了掩盖真相,也是主动上门通过性的方式,来毁灭证据。这个女人所要毁灭的证据,也不过是通过性的方式,将一个重要人物进行谋杀。性直接关系着谋杀的真相。而摄影师在自己好友Bill家中的偷窥,也正是Bill和他的妻子在性交的场景。可是,性通向的,却不是真相,而是政治。Bill的妻子,也就是Thomas喜欢的一个女人,已经不愿意再离开Bill了。她向生活妥协了。

这样说,时尚和性在互为表里地阐释着虚构与真相的哲学。为什么要思考虚构与真相的问题?虚构与真相,这个主题是永恒的。即使时代转瞬即逝,我们永恒的焦虑,同样是关于虚构与真相的。很显然,狂热的幻想与残酷的现实之间的错置是任何时代都令人倍感焦虑的事情,在上个世纪的60年代尤甚。20世纪的现代性,跟虚构与真相大有关系。我们在虚构与真相之间游离,不能离开双方太久,不然真空会让我们窒息。《放大》中的真相是一种惊悚,掩盖在了迷案之中。对于真相的陌生化,跟对于虚构的陌生化,让摄像师有了真空的冰冷和疑惑。他对于谋杀的发现,跟捡起那个莫须有的网球一样,都让他费力而惊悚。真相就像王尔德所声称的那样,既不纯洁,又不简单,其实虚构也是。每个时代都是一样,人之所以生活不容易,就是不能在真相与虚构之间自如转换。当真相来得太快,而虚构建构速度太慢,我们就如同置身荒原。当虚构迟迟不肯更新,里面的审美和道德已经严重过时,而真相却迟迟不向我们展露它的真面目,我们就像从来没有生活过一样的空置。《放大》其实是写实年代(一个急剧变化的年代)中的对人类生存的哲学思考。

影片讲述了生活在伦敦的一个摄影师,在一次无意中的公园拍摄中,以为拍摄到了一对甜美情人的恋情,意外发现了这是一桩谋杀。女人宁愿用身体去换回底片的行为,引发了摄影师的怀疑,他相信这张照片许是拍下了某些不可告人的秘密。果然,他把照片放大后,看到了一具尸体和一个拿着枪的人。这一部分,是全片最为耐人寻味的地方。安东尼奥尼在此并非为了制造一个希区柯克式的悬念,或许只是藉此表达自己对影像与现实之间虚实并存的关系,以及个人理性对真相面前不可知的悲观论调。

他返回公园,死寂中找到了被谋杀的男人的尸体。但是他身边没有人关心这个谋杀案,而他的底片被偷,和尸体的失踪,彻底让他怀疑谋杀案是否真的存在。第二天,当托马斯再次来到公园,发现尸体已经消失无踪。他开始怀疑真实与幻想之间的界限了吧?

当他意识到自己目击并拍下了一场谋杀后,他的心理发生了转变。他的一天从给各种名模拍照开始,然后和几位希望能在他手下成为名模的姑娘周旋,直到后来他发现冲洗出来的在公园拍摄的照片很可能是某恶劣事件的证据。晚上,他找到了Ron,应该是一个报社或杂志的主编:“我们应该把照片拍下来。”但是Ron说:“可我不是摄影师。”后来Ron又重新问他在公园发现了什么,他说什么都没有发现。就像他质问抽大烟的姑娘说:“你不是要去巴黎吗?”姑娘心不在焉地回答说:“可我就在巴黎。”事实和真相是不重要的,每个人都生活在幻想的世界中。

第二天早上,摄影师再次回到公园,早就不见了那具尸体。那些想弄清真相的观众是不会得到答案的,但这个谜团本身和描绘的世界都令人激动,让你恨不得每一个画面都能给你更多东西,特别是那个绝妙的结尾,海明斯参与的那场哑剧网球赛。这场哑剧网球赛,只是一种虚拟的时尚游戏,大家兴致勃勃打着并不存在的的网球。没有拍子,也没有球,只是游戏般虚假的动作,然而他们打得那么认真,那么带劲,跟真实一样。当摄影师帮忙给他们捡了一个莫须有的网球时,他开始听到真实的网球落地和撞击拍子的有节奏的声音。托马斯发现了肤浅的真实,又在深层次迷失。连他都分不清现实与想象之间的区别了?抑或是他们之间的区别,本就没有多大意义?

电影中的两个男女主人公相遇,关系着真相的发现,也决定着他们关系的实质。女人必须要杀人,摄影师以为他在捕捉浪漫。摄影师以为女人上门是为了性和爱情,其实女人只是为了拿走证据。围绕摄影师的性的背后,从来都包含着利益和政治。就像60年代走上街头的流行文化运动一样,其背后肯定隐藏着需要“放大”才能知道的真相。而这些真相的赤裸裸的丑陋,还是会让人宁可去虚构,而不是直视。

在封闭的摄影棚内,托马斯是主宰一切的上帝,与模特之间只有命令没有交流,被分隔成一块块的玻璃前的模特儿成了托马斯眼中的现代装置品。这不是真实。留声机中放出的轻松的爵士乐曲于虚空之处解构着古典。昏暗的冲映室里是托马斯营造的虚幻世界。这也不是真实。空空荡荡的公园,给人一如既往的冰冷感觉,在这里表面的卿卿我我背后,是不为人知的交易亦或更为可怕的谋杀。发现了真实吗?可能,然而他不想,或者说,无力进一步探究真实。接下来,作为时代特征的摇滚乐演出在安东尼奥尼的眼中成为了面无表情的观众和砸吉他的乐手,在演出现场被哄抢的破吉他在街角一转眼却成了无人理睬的垃圾,安东尼奥尼冷眼旁观了被狂热所蒙蔽的时尚游戏。影片中始终出现的到处游荡的学生,疯狂激烈的摇滚乐,为了出名而不惜代价的模特儿,沉迷于毒品的出版商,安东尼奥尼抽取了60年代的许多侧面,展现了当时社会种种表面的狂热,信仰的沦丧,以及身处其中人的无力感。

安东尼奥尼在拍摄《放大》时,已经念过半百,肯定已经觉得60年代的伦敦青年文化现象自有它极其非真实的一面。借助男主人公的一个时尚摄像机,他让这个在肤浅水面上浅尝辄止的人,发现了真相,却只是一个瞬间,便蜻蜓点水般过去了。但是,我并不觉得,安东尼奥尼是为了叫人相信,年轻人会随着年龄的逐渐增长,放弃虚构的快乐,让真相的沉重,沉沉压了下来。就像电影的结尾,当发现过真相后的男主人公发现一群在打着莫须有的网球运动时,他仍旧参与进来,帮忙捡球。相信发现真相后的男主人公恐怕再也无法真正像虚构中的年轻人那样快乐,但是他应该很快就能放下真相的包袱,投入到虚构的快乐中来。因为真相和虚构是人类赖以生存的两个世界,一个关于生存,一个关于生活,也就是让上帝的归上帝,让凯撒的归凯撒。

对于真实的偏执,或许才是人们吸大麻、戴面具,游荡、模仿等行为的缘故,而是不愿意再进一步发生赤裸裸的“真实”。当他认识到无力改变这个世界时,最终的结果是他拿起了那个莫须有的网球,进行自我和现实的虚构,而这也意味着拒绝接受了世界对他们的改变。我们不理解我们生活的时代,我们怀疑它的真实性。这是具有战斗意义的。

安东尼奥尼在多层级地解构真实,如果你以为导演用“上帝之眼”般的摄影机冷静观察的这一切,是更大的真实吗?电影只引发了大家的思考,结论只好自己去下了。

Arkie

Arkie