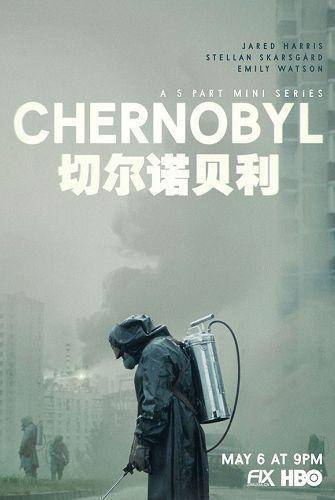

《切尔诺贝利》:时间真的可以治愈一切吗?

近日,HBO五集迷你剧《切尔诺贝利》一经播出即收获高口碑,在豆瓣上已经收获了9.6分的好评。国外的评分网站对此也是一致好评:IMDb评分9.4,烂番茄新鲜度高达95%。

《切尔诺贝利》是由HBO和Sky合拍的5集迷你剧,主要讲述当年真实发生的一起惨案——切尔诺贝利核电站核泄露事故。

它带我们回到了33年前,从事故第一线到层层主管,透过一个个普通而又特殊的视角,用最克制,也最压抑的手法为我们重新演绎了切尔诺贝利的故事。

作为一部写实主义的电视剧,《切尔诺贝利》的题材取自于 1986 年位于前苏联统治下乌克兰境内切尔诺贝利核电站的核子反应堆事故。

1986年4月26日凌晨1点23分,在一次核电站的停机测试中,核电站的4号反应堆爆炸。一些人当场死亡,很多人赶来救援,更多的人被撤离,乌克兰和邻近的白俄罗斯有成千上万的人因高辐射而感染各种疾病,漫天随风的辐射尘亦让整个欧洲陷入恐慌。可以毫不夸张地说,这是人类历史上最惨烈的一次事故。

的确,《切尔诺贝利》中的画面极具震撼效果,虽然是一场人为事故,但是它所造成的效果,不亚于一个恐怖片。

更令人绝望的是,人类在面临前所未有的灾难时所表现出的丑陋人性,还有权力与谎言交织的陷阱……

在事故发生后,领导层互相推诿责任并试图隐瞒,不知情的居民没能第一时间撤离,消防员和工人以血肉之躯直面辐射。

迪亚洛夫收到了3.6伦琴的辐射量汇报。3.6,是仪表盘的最大值,也是正常环境下辐射剂量率的33万倍。面对这样的现实,他的回复是:3.6,不好也不坏。

我们可以把自己封锁在私心和想象中,但当我们只存活于臆想的空间,灾难反而拥有了更广阔的蔓延范围。

当核电站组织相关人员开会时,更严峻的现实被铺展开来:军用测量仪检测到的辐射数值已高于200伦琴,这相当于正常环境的1800万倍,最大测量值为1000伦琴的剂量计在开启时就被烧坏了,此时最坏的结果是,放射量是正常环境的1亿倍。

这些泄漏的核物质随着风、随着空气、随着尘埃飘散在前苏联广袤的土地上。

很快,居住在这片土地上的人们将与这场灾难对抗一生。

“我简直不敢相信我的耳朵!他们下令我们要清洗羽绒被、床单、窗帘…..就像在他们自己家里一样!那些东西都收在衣柜和箱子里。家里怎么会有辐射?玻璃后面也有?门后面也有?真是怪事情!你要找它,该到树林里去,到田里去……井口也上了锁,用塑料布包裹起来……水是脏的……水怎么会是脏的?它是干净的,再干净不过!他们说了几麻袋的话:你们都会死……必须离开…..疏散。”

这个场景的描写来自于阿列克谢耶维奇的非虚构作品《切尔诺贝利的祭祷》。事故发生后,当局要对切尔诺贝利附近的地方“清洗”,但当地居民不明白。

“是发生战争了吗?”

“可战争都有敌人,我们的敌人呢?敌人在哪里?“这种疑惑直到身边的人一个接着一个地去世,他们才逐渐理解——这种听不见、看不见、没有气味的敌人正在慢慢地改变当地的居民,改变他们的血型,改变基因代码,最终改变了一切。

有一个细节刻画得十分有意思。

两个切尔诺贝利女人在聊天,一个说:“我听说,我们这里所有的人都会得白血病?”

另一个说:“胡说八道,我昨天划了手指,流的血还是红的。”

与疾病相随着还有身份的变异。当地的居民将自己称为“切尔诺贝利人”。

“别人都用异样的眼光看你,向你提问:‘那里可怕吗?核电厂是怎么烧起来的?以及你还能生孩子吗?妻子没有离开你吗?’”

从那一刻,这场灾难让这些居民们成为了“稀有物种”,人们想通过他们满足对于灾难的所有想象。

而他们也不再拥有正常生活。一个居民回忆道:“有一个记者想要采访我,我热络地给他倒了一杯水,但他拒绝了我,并从自己的包里拿出了矿泉水。”

剧中的另一条线,在距离切尔诺贝利九百多公里的白俄罗斯核能研究所中,一个兢兢业业、高度负责的女科学家意外地测量到了放射值。

然而,当她无比惊恐地来到明斯克的上层部门提议派发碘片、疏散民众时,却在观众意料之中遭遇到了官僚主义和功利主义的阻挠,大腹便便的部长对待眼前的科学真理嗤之以鼻,斥责她是危言耸听、散布恐惧。

另一边,当临危受命的勒加索夫随同能源局官员来到切尔诺贝利,通过直升机观察到了裸露在外的反应堆。

可即便如此,当主人公和能源局官员走下飞机,前来迎接的高级工程师和委员会主任仍然大言不惭地说事故已经得到有效的控制,一切都在控制之中,甚至还对诉说真相的勒加索夫冷嘲热讽,直到以身试险的将军亲自驾车带着高区间放射量测定器去爆炸现场进行测量,查明真相。

令人愤怒的是,被士兵带走的那一刻他们眼中充斥着的依旧不是人性的怜悯,而是对欲念的留恋。

为什么人们对这部剧的评价这么高,最主要的原因就是它的真实。

大家看了之后就会发现,这部剧能让把人压抑得透不过气来。

为什么这么说?

因为它毫无保留地把人性放在了表面,把人喜欢自我欺骗的特点完全展现了出来。

我们在谈到灾难的时候,往往关注当时的时间、地点、事件;我们也总是将人员的死亡数字和财产损失额作为灾难严重程度的评价标准。

但是,我们都忽略了一个事实:最大的苦难,并不是来自于灾难产生的一刹那,承受最多的也不是那些逝者。最不幸的,是创伤的经历者和他们遥遥无期、日益挣扎的生活。

今天的切尔诺贝利,不仅是一个有人生活的地方,甚至奇异地变成了一个旅游景点。各种各样的旅行套餐,让大众去参观这场历史上最大的灾难现场,以及它留下的废墟——这是一种灾难旅游。

但是,当初留下的那些伤痕,真的已经完全愈合了吗?几乎是不可能的。

从那里出来的人和物会被安上“不值钱”的标签,甚至会受到歧视,直到现在很多人也不敢告诉别人自己是从那个地方来的,否则他们都会选择远远躲开。

又或者,如果你是当年经历事故的孩子,他们倒是很愿意告诉别人自己来自切尔诺贝利,特别是对着欧洲人,因为这样就能获得他们的怜悯,可能带着孩子去欧洲先进的医院进行医治,或者送上很多好吃的糖果,最后再把他们送回苏联去。

正如剧集开场,勒加索夫教授对着录音设备留下的一段话:“谎言最可怕的代价,不是它们被误认为真相,而是当我们听过了太多谎言,会再也无法分辨真相。除了放弃对真理的信仰,满足于谎言堆砌的故事,我们还剩下什么。”

仅仅再现普通民众的痛苦博取流量显然不是该剧意图所在,以此作为历史敏感时期的切入,《切尔诺贝利》更试图描绘众生百相,自保虚伪与无私牺牲,还原事故真相,深入剖析当时冷战局势下,苏联解体前夕,官僚体制的僵化。

而作为历史类剧集,《切尔诺贝利》又介于纪录片与虚构之间,偏向纪实,选择只有5集的迷你剧形式,从某种程度上避免了长剧集注水、烂尾的可能性,同时也更碎片化。

切尔诺贝利仍是世界的巨大问号:如果回到过去,是否有可能避免灾难?

当我们在推动本就领先于自己的科技时,都要在灾难留下的问号里深察自省。这是历史对未来最大的价值。

影形人

影形人