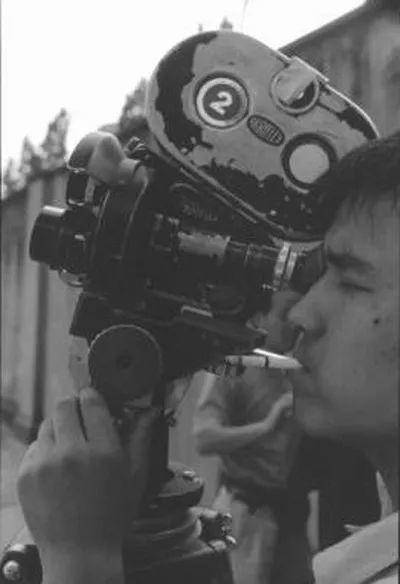

娄烨:地下电影的王者,文青硬盘的常客

回想高一的某个夏日晚自修,身为文艺委员的我在班主任失足入院的情况下,给全班放了场娄烨的《颐和园》。

懂娄烨的人都能联想到结果:男孩子们看得口干舌燥,荷尔蒙变异,外加多巴胺高速分泌。女孩子们纷纷捂住娇羞的小脸,跑到政教处去告我放小毛片耍流氓。重点是,全班六十二人,七人因为娄烨的晃动镜头身体产生不适,其中一人还怀抱垃圾桶吐了个稀里哗啦。

娄烨因此片被罚处禁拍五年,我也因此片被校政教处严重警告。

他的电影离不开人的情欲与欲罢还休的晃动。

“好的电影应该是扰乱人心的,就像爱情一样。”

情欲

算得上是娄烨电影的主打标签,而正是这一标签导致很多不明就里只看表面的人又给他贴上“无病呻吟地卖弄肉体”的帽子。

他就像个网红店的厨子,新鲜的情节摆在砧板上,撒上令人陌生而又熟悉的社会背景与人物关系背景后,入锅烹制。懂行的食客们动用刀叉剖开菜肴,发现里面尽是模糊的记忆与本能:生理欲、安全欲、社交欲、受尊重欲和自我需求欲。

就像美食侦探吃完厨子的菜,回想起年幼时姆妈的酸辣土豆丝不禁潸然泪下,你总能在娄烨的镜头中找到自己位置,时过境迁后,早已抛之脑后的本我。

而最原始的,莫过于马洛斯小三角中最底层的生理欲。

娄烨对这种生理欲的处理是直接的。电影《颐和园》中,种种肉体的碰撞下,流露出的是对空虚的抗拒,激烈却又无力。

“有一种东西,它会在某个夏天的夜晚像风一样突然袭来,让你触不及防,无法安宁,与你形影相随,挥之不去,我不知道那是什么,只能称它为爱情。”(余虹日记)

这句被小文青们奉为爱情圣经的台词,放到娄烨的其他电影里也合适不过 —— 马达与牡丹(《苏州河》)的第一次相遇,王平、姜城和罗海涛(《春风沉醉的夜晚》)的前前后后,再如小马对小孔(《推拿》)声音和味道的内心骚动 —— 就算是我身边常年浪荡于酒吧、夜场的浪子们也经常把这句话视为真理。

爱情走到高处,走到极致,便是难离、相融。娄烨的情欲,是不受束缚的赤裸,彼此互相渗透,安抚迷惘、空虚。

娄烨如若能和杜拉斯坐一块侃侃而谈,时间的长度定不亚于安迪.沃霍的《帝国大厦》。

二人情欲世界中的人物,在暴风骤雨般的啃吻与揉捏后,他们望着彼此沉醉的脸,聆听台风过后的静谧,那一段时间里,世界简单得只剩下合二为一的整体。那个突然袭来的东西,早已烟消云散。

晃动

晃动和模糊是娄烨的另一个标签,犹记得前段时间《风中有朵雨做的云》上映,我和同事都是带着专用的呕吐袋进的场。身侧貌惊美肤白皙的女孩不解的问他的男朋友:“丫的为什么要带袋子?”

“因为娄烨买不起滑轨。”她男朋友认真地看着我回道。

娄烨镜头的晃动当然不是因为买不起滑轨或者斯坦尼康。

他的电影就像一列高速行驶在乡间破路上的大巴车,司机娄烨猛踩油门,我们坐在后面晃得七荤八素。有人跳车,有人呕吐,也有人正襟危坐。当你扯开嗓子问他能不能好好开车?慢点不行?晃什么你丫的 —— 他会提起半边嘴角和和气气地对你说:“这路就是这么烂。”

时代,一股接一股的浪潮,一个又一个的深坑。下车了,便是消亡。

《风雨云》的最后,很多人翘首以盼的那位大神终究只留下几句点睛的台词,尤以那句:“会过去,被忘记。我也一样。”

时代的洪流在娄烨的镜头中疾速晃过,人的欲望变得生猛而灰暗,浮躁、焦虑乃至鲜血四溅时,谁都记不起曾经简单而无害的自己。一场游戏一场梦,这是这个时代,我们每个人的命运。

晃,是常态。颠沛,是必然。

地下电影王者,文青硬盘常客

当你得知娄烨的片子又被禁了的时候,你应该高兴。默默地做一个守望者,等待某个牛逼的大佬扔出韩国版、西班牙版或是法国版。放置盘中,原汁原味,生猛鲜活。

从宏观角度剖析娄烨的风格两个字即可:实诚。

他的电影创作风格受新现实主义的影响,尤以意大利新现实主义的继承者米开朗琪罗.安东尼奥尼为大。拍过很多晦涩难懂、曲高和寡的片子的安老爷子曾经说过:“今天的电影应该是真实的,而不是那些按部就班、了无生气的逻辑。”

你永远无法猜到一个真实的人物,在下一秒会做出什么动作。按照逻辑而言,当一辆大货车冲向他时,他应该玩命地躲开。倘若他朝大货车冲过去,我们便会有更多需要去思考的东西。

安老爷子和娄烨,二者电影中的美,从来不是由温柔的灯光、舒缓的音乐甚至炫目的特效所营造的,她们的美真实而肃杀。安东尼奥尼镜头下的意大利,娄烨镜头中的天朝,前者的工业化,后者的商品化、市场化。此般社会环境下,人与自然分割,人与欲望粘连。钱、权利都成了我们在生存过渡到生活这一过程中无可避免的深坑。

迷失而空虚。

“老林,你儿子长大想做什么?科学家?政治家?”

“他想当一个侦探,惩恶扬善。”

“调查婚外情么?”

没人否定电影所具有的极强的娱乐性,好的电影导演,其作品是能让你在娱乐的同时亦有所反思,社会的前进并不是靠冰冷的金钱与科技为底层架构,而是人们始终向往美好且成熟的心灵。

最后,关于娄烨的院线电影《风雨云》,很多人说因为删减因为龙标导致它失掉了娄烨的魂。事实上,娄烨只是把手中的大砍刀换成了手术刀,剖开的还是那副苟延残喘的躯体。

影形人

影形人