洪浪声息,巨流难渡 —— 读《巨流河》后写

巨流河在东北,哑口海在台南。

从东北至台南,隔着江河湖海、隔着千山万脉、隔着一湾海峡、隔着齐邦媛先生及其上辈回不去的昨天。在她的记忆中,巨流河的洪浪声响,在经一辈子的辗转迁徙后,来到大陆彼岸,东北母亲河几十年的汹涌在汇入哑口海的刹那,在鹅銮鼻灯塔下,霎时音息。

就像书中所言“二十世纪,是埋藏巨大悲伤的世纪。”在我们这代人心中,那些过去式的故事已然无关痛痒。我们不知何为枪林弹雨,也见不到头顶落下的燃烧弹将寂寂黑夜染成绯红,更无法在太平盛世去感受山河破碎、身世浮沉的绝望。但是对那些从混乱黑夜爬到渗着血色的黎明的人来说,那些在广袤土地上为了民族光明而流下的血与泪,一概不能被泯没,更不该被遗忘。

所幸,有这样一位从难段苦难交织岁月渡过来的见证者,她将自己一生所见通过文字留存,使我们得以在字里行间去触摸那鲜活的历史,尝试着感同身受。

齐邦媛手书

史为谱,人为符,口述长歌

此书虽为自传类,却是一部口述史。齐邦媛就读武大,当年沸沸扬扬的学潮从游行开始演变,班上同学前往台湾、延安均有,半世纪后重聚,正如书中所言“每一位都有很长的故事吧。”而她将终生之经历凝成文字,读之,我幸!

巨流河桥

齐家地位显赫,在战争时期他们亦属于流亡者中的“高层”,这也难怪齐邦媛可写出这么一本除了悲伤与动荡还如此内容丰富的自传。站在后辈的角度来看,我根本无法设身处地去联想那段历史,尽管史料与影视资料有过复原,但总有距离。史为棋局,千变万化,只是当时的观局者都散了,少有人记得如何落子布阵。所以,有了宏大,难免缺少了微观层面上的惊心动魄。

何为微观?个人理解,在社会巨变中的人、人的经历和感情便是微观。其实真正的史观形成正是在这种起于宏观,落于个人(微观)的形式中。特定的社会环境只是一个个展开了背景的舞台,每个人都是主角,每个人都有不同的故事情节,或荡气回肠,或悔恨惋惜,或凄凄惨惨切切…各种不同的题材构成了浮世绘式的历史。所以,对后来人来谈,历史绝不该是平面的,而是立体的、鲜活的,像皮影戏一般的。

齐家全家福 齐邦媛(右后)

只是这又谈何容易,东北精英、国民党党员证辽字1号的齐世英一家在当时环境尚且那般颠簸,齐邦媛也只是在晚年凭借记忆才一字一句整理出这部自传,试想在人命如草芥的当时,普通人求生尚且困难,又何来发声以框定历史的机会?

两代人的婚姻

齐世英是民国初期东北的精英青年,家世显赫,先后赴日、德留学,这等新青年的婚姻居然也是传统媒妁之言的结果,但是新思想与旧传统的冲突却并不影响他与妻子伉俪情深。纷纷乱世,于女子来说:身旁有你便是最深情;永远支持你便是最浪漫。毓贞与世英的爱情正是这样。

丈夫在外为了国事抗战奔波,妻子便在家中安排各路亲友同事的食宿,市场通货膨胀,家中存款朝不保夕,她却毫无怨言。北平、南京、汉口、四川、台湾,她一路跟随丈夫,他有家国情怀,她有他。

青年齐世英

邦媛在台湾结姻缘,成婚后恰逢家中各路亲友及父亲同事来台,父亲嘱咐新婚夫妇二人尽量帮忙,他们小小的婚房便成了亲友的中转站,用她自己的话说:“我们两个原是相当不同的人,天南地北来到海外岛屿相逢,还没来得及认识彼此,也几乎还没有开始真正过正常的小家庭生活,就投入我父亲最后的‘革命行动’的激流了。”

自己还年轻,无法理解如何才是优质的婚姻,但是书中颠簸的两代的婚姻却让人羡慕,那种互相理解和支持的感情经得起宏大动荡的考验。有时我会这么想:感情一定是在那一辈的人之间的才最真挚么?明明家国动荡,但是在混乱中他们又是如何奇迹般地将亲情和爱情握得更紧?

母亲毓贞(右前)和齐家三姐妹

相比之下,如今社会离婚率的大幅上升,给人造成了一种当今时代男女间关系的危机感,情侣间所谓的山盟海誓日渐脆弱,结果常是海未枯、石未烂,而彼此说散就散。

倒并不是在批评当今青年们的婚姻观与爱情观。自由恋爱与人格独立让当代人有了更多自由的空间:和谁谈恋爱、和谁结婚对于一些年轻人来说只是一种选择。只是这种选择时常草率,缺少了责任感,仿佛从一而终的爱情和婚姻渐渐只存在于小说和电视剧中。

身边的人进入大学开始保持一颗“捕猎”的心,觉得在大学一定要谈恋爱,甚至有些人为了谈恋爱而谈恋爱,突然地在一起然后又匆匆分手,似闪电般地完成着一场场该隆重对待却时常草率的仪式。看得出,他们眼中的缘分就是不停试探。其实那不是爱情,而是不成熟,像是一场场毫无责任感的“过家家”游戏。

也罢!他们又怎知何为含蓄?

晚年齐邦媛

齐邦媛在大学期间与空军张大飞通信,每次看到那浅蓝色的航空信纸怎会不泛起少女情怀?只是在她心中,他是保家卫国的英雄;在他心中,她是积极上进的妹妹,纵有千种情愫,亦“未曾一语触及内心,更未及情爱。”她与黄君及俞君交友,也保持分寸,尽管此二人钟情于她,她只当那是一种“纯洁的相知相惜情怀”,也得到旁观者 —— 门房老姚的中肯评价:“这三年你倒是很本分的。”青春美好的时令,她将感情把握得很好,直到遇上那位可以托付终身的罗裕昌先生。

之前和母亲闲聊时说到她与父亲的婚姻:他们算是媒人介绍,长辈点头成婚。外婆在母亲十五岁时早逝,家中大小事都要外公点头,即将结婚之时,母亲突然对外公说:“我不想嫁了。”外公瞪着她,“家里还有条麻绳,你拴在房梁上,自己上吊死。”母亲终是入了我家门槛,这么多年来,和父亲虽时常拌嘴,但是大事原则面前从来不让父亲难堪。一晚,她犯了贫血症,眼前一黑便欲昏倒,正碰上村中停电,我正不知所措间,她声弱道:“喊你爸过来。”父亲搀着她坐上床沿,母亲倚着他,二人都不言语,直到电来灯亮。

彼时,我脑中只有一词 —— 相濡以沫。

巨流河解冻

父母相扶半生,在农村的黄土地里找寻生计,养育一双儿女,在烈日下将腰板挺得笔直 —— 那是庄稼人的尊严;二三十载斗转星移,子女成,双亲老。如今我与姐姐常年在外,往后还得他们互相搀扶,共赴白头。

或许有人会说,“从一而终”是思想守旧的象征,如今的青年应该突破传统去追求个性与自由。但是我认为,“传统”也未必就是错误的,毕竟坚贞不渝的爱情无论是在中西方的文化语境中都是褒义的,不是吗?

理想的力量

整本读完最让自己有感触的便是书中所提人儿为了理想而认真对待生活的韧劲。

齐世英是个十足的“台面人物”,一生大起大落却性格温和,他在战火与政治斗争的间隙前行,全靠得一身正气与满腔对故土与民族的精诚之爱。夫人离世后,他近乎无言,“回忆往事大约占据了他的心思意念”。这个戎马一生之儒将,晚年回望故土却时常惋惜,半梦半醒间仍有“铁马冰河入梦来”。倘若他也苟全于乱世,又何来“铁老”,何来《时与潮》?只是对齐老来说,当年兵谏失败渡巨流河出逃,离开了东北广袤的故土,终此一生也再未归去,渡不回的巨流河竟成其一辈子的遗憾。

台南哑口海

齐世英的夫人若不是心中念念不忘丈夫之家国重任与家庭子女之重要,何以在喃喃喋血之时还从鬼门关惊醒,这种生存的韧劲全凭心中所念想的那口气支撑。那为国殒身的张大飞,父亲被侵略者烧死,饮恨参加空军,身为基督徒的他厌恶杀戮,但为了大多数人的美好生活,他祷告着,在飞行与血战中求得内心的平衡。还有为了台湾火车中央控制行车制奋斗终生的罗裕昌先生、为台湾畜牧产业发展奉献终生的戈福江先生…

无论是在书中亦或者在现实当中,理想的实现或破灭,对于那些在彷徨、黑暗、动荡与未知中挣扎的人来说,都是天大的事。心中所想就是他们前进的动力。上帝说要有光,就有了光。对他们来说,光就在心中。

齐邦媛和她的小儿子罗思平坐在哑口海畔礁石上

谈起理想,即刻想起数月前刷爆朋友圈的一篇长文 —— 吴予敏老院长为《新闻专业毕业设计》所做的序言《理想是有温度的》,当中第三言的小标题是《终究可盼是少年》所述皆为新闻系从《新新报》到毕业设计答辩相关事情,读之热血沸腾而又倍感亲切。就如文章结尾所言“理想是人之为人的存在的支撑,而任何理想都不仅仅是为个人的,理想是有温度的!”

不知从何时开始,很多催人奋进的话语沦为“鸡汤”,“丧文化”开始为众多青少年追捧,“咸鱼”、“失去梦想”、“葛优瘫”等网络新词更是成为时尚标签。年轻一代的积极性日渐丧失,更多呈现出一种未老先衰的堕落姿态。儒家讲求“达则兼济天下,穷则独善其身”,而今之青年很多既无“兼济天下”之情怀,也无“独善其身”之上进心,有的只是枕着手机屏幕在宿舍被窝中浪费掉的青春。

信息获取足够廉价,很多人只愿动手指不愿动身,各种通过数据流量及无线网络传递的负面消息侵蚀着很多青年原本该有的棱角,让他们不经过打磨就趋向“圆滑”。更有很多未知是我们本该去尝试的,只是通过网络,很多人看了,就怕了。

齐邦媛曾借居的台大教授宿舍

大学校园中堕落的例子不在少数。同层宿舍拐角的一间,时常传来敲击键盘的嘈杂夹杂着各种咒骂与游戏语言,通过楼道时可以分辨出那声音是来自同一个人。我不知道他的生活状态如何,也不知道他是否会因此翘课,只知道无论白天还是夜晚,我每次经过,他都在游戏中“拼搏”,至少,我不相信这是巧合。

前几日,一个师妹与我讨论关于“新闻理想”的话题,我一时竟不知该说些什么。还记得刚刚选定新闻系时的笃定与兴奋,一年过去了,似乎找不到当时兴奋感觉了,只知道凡事该有热情,倘若热情不够也该认真对待,总而言之,要积极。

反之,如果心冷了,人也就枯了吧,至少会走不动道了。

对知识的纯粹向往

似乎外界环境越复杂,内心对纯粹的东西的追求就越强烈。

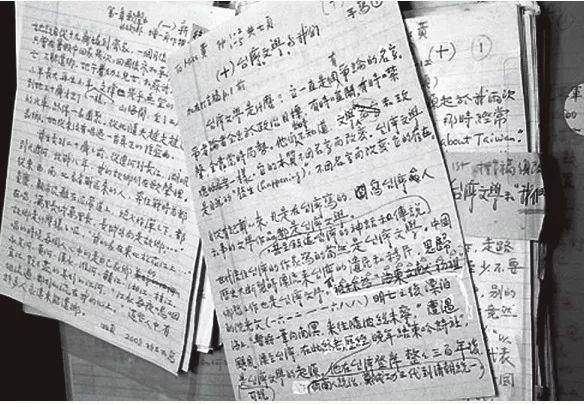

《巨流河》手稿

齐邦媛自呱呱坠地,便在乱世中成长、迁徙、学习…从金陵小学到中山中学,再到沙坪坝、武汉大学、台大、“树林中的圣玛丽”…躯体虽一直在漂泊,但她却终生怀有一颗对知识与文学向往的纯粹之心,当然,这与她在辗转过程屡遇名师也密不可分。

齐在武大初见朱光潜时,他是教务处长,看到她英文基础夯实,便劝其转入外文系,并可亲自任其导师。一条橄榄枝已然伸出,诱导齐邦媛心中文学之苗向上攀登成长,待日后枝繁叶茂。

朱光潜的英诗课对她影响深远,老师在课堂上朗诵华兹华斯,语带哽咽,读罢《玛格丽特的悲苦》竟“取下眼镜,眼泪流下双颊,突然把书合上,快步走出教室,留下满室愕然,却无人开口说话。”

许是没见过老师在课堂上垂泪涕泗,所以我不懂。但是我觉得,无论是在当时还是现在,坦率地表达内心情感都是极其奢侈而遥远的,特别是一位为人师表且名满天下的大学者。所以,姑且认为那是高级知识分子的浪漫吧,我虽不理解,但羡慕 —— 那种徜徉在知识中纯粹的悲喜。

学生应邀去朱光潜家中喝茶,看园中落叶层积,有人提议打扫,即刻遭到导师制止:“我等了好久才存了这么多落叶,晚上在书房看书,可以听见雨落下来,风卷起的声音。这个记忆,比读许多秋天境界的诗更为生动、深刻。”这是何等的境界呀?在那样的时代,还可设身处地借助现实的意象去体悟文学,“这次第,怎一个‘叹’字了得”!他们那群人的精神层次该是永不会贫瘠的,如此方为大家!

齐邦媛(后右二)与南开校友们

书中另一位与树叶有关的学者是钱穆先生,齐邦媛在台常登其住所“素书楼”前石阶拜访,阶旁是两排台湾不常见的红枫树。只是二人相识之际,钱穆已步入晚年,“我初见钱先生的时候,已是他的红叶阶段,深秋季节,思考的叶片已由绿色转为一种祥和的绚烂,再几番风雨,即将落了。”

在齐邦媛眼中,钱老是一位忧国忧民的文化学者,终生研究历史,用掌面摩挲着古籍与时代的车辙,俯身探寻中国不会亡的依据。他希望国家安定为先,后求进步,切不可贸然求进以伤文化根基,只是,现实与之所想背道而驰,钱老逝世时带着深深的失望。

齐邦媛一生能遇多位如朱光潜、钱穆这等亦师亦友的大家,也得益于其对文学及知识的孜孜以求,这是相辅相成的。在沙坪坝、在三江汇流处、乐山脚下她的眸子如清江水般澄澈,满是对知识的渴望。静坐可读书、可听百鸟鸣,启窗可看佳木成荫、万里山川。在那样无欲无求的环境中求学,还有名师指导,除了对战争的惶恐外,想心有旁骛也难吧。夜里相伴入眠的除了远处的轰炸声,还有耳边的水流与求知的安稳。

如今这种无忧勿扰的学习状态已然难觅,特别是在大学中,周围形形色色的诱惑太多,更令人无法安心去汲取知识。声光电让人目眩神迷,就也不敢奢望去追求书中那种对知识纯粹的向往了。我知道自己不是个例,浮躁俨然成为了当下许多青年的“通病”。

相比之下,倒是有些怀念之前十余年的学习经历:儿时的小学是一个巴掌大的地方,当地政府拨款建了几排房子便是了。一个大队的孩子都到这里上学,也只有很少的学生。老师是当地几位颇有文化的“老学究”,有些根本说不了普通话,汉语拼音更是一塌糊涂,以至到现在我前后鼻音都分不清楚。数学倒是很强,学校常在镇子上数学联考中排到名次。校长摇铃上课,低年级一天两节课,上午下午各一节;高年级四节。碰上农忙,老师们常要回家干农活,便早早摇铃散学。

当时天很高很蓝,学校很小,但是依旧很开心,从不会去担心些什么,除了老师上课要检查背诵,更不会去思考多年后的高考。自己当时个头矮,有些傻乎乎,常被高个子们欺负,但学习倒是有些天赋,也算得认真,便得几位老师偏心。

老年齐邦媛

后来升入初中,小学同班同学大半没有考上,外出跟着父母亲戚打工。(当地风气不好,很多家长会觉得读书没用,便早早让孩子外出挣钱)初中毕业升高中,要去县城上学,当年的熟面孔已然找不到了,考上大学的就更少。去年有意识去搜寻了一下,还在读书的,包括自己也只剩下三四位了。当年的学校早已荒了,校址上建了养老院;而当年那群开心的孩子,带着他们热闹的笑声,像棋瓮中的子,瓮摔了,棋子便四散落开来,找不见了。

而今还拿着书的我,竟也时常难以专心了。

不行的!总该静下来,为了那些远去的笑声,再多读些书。

牛犊走笔

牛犊走笔