超脱:生存本身就是对荒诞最有力的反抗

Detachment在牛津词典里有两种解释,其一是与世脱节、事不关己的冷漠姿态,其二是超然物外、独立客观的行为模式。而当一部电影取了这样一个名字的时候,它带来了一种灰色的漂浮感,那是轻的、碎片化的、割裂而超然的基调。

局外人

故事围绕着一位叫亨利的代课老师展开。他是一位颇有交流天赋的老师,却极力避免与人产生所谓的“情感交流”。为此,他甚至在每一个学校都只停留很短的时间就离开。

深夜,亨利游走街头,坦然而荒诞地表达对生活的真正看法,他用了「消失」这个词来形容那样的状态,你甚至看不到他的脸,只有一个虚化在城市中的影子,像是你,像是我,像是和我们擦肩而过每一个人。

这样的手法出现了并不止一次。

影片多次通过这样的方式来表达亨利对于这个世界的“超脱”,似乎只要模糊掉五官,他的灵魂就可以逃往其他地方,又像是,只有虚化到仅剩下影子,他的灵魂才能够挣脱出什么未可知的樊笼。

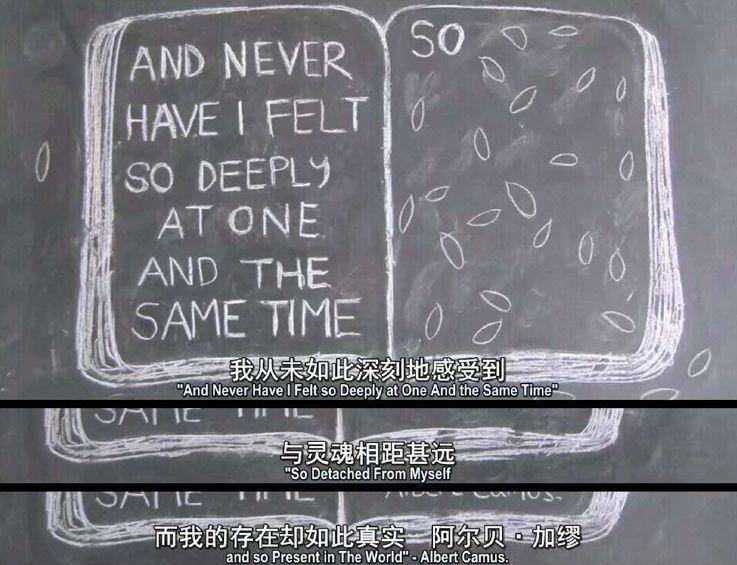

片子一开始,引用了加缪的名作,《局外人》里面的一段话,这也暗示了影片对于荒诞性的探讨。

在这本书里,加缪塑造的那个局外人默尔索与亨利极为相似:默尔索因为意外杀人而被起诉,却一直表现出一种对一切都毫不在乎的超然意识,而司法结构与社会意识,则毫无调查地将杀人案件与他在母亲逝世时的冷漠表现和他与女友之间迟迟未决的婚姻关系联系在一起,以此来把默尔索塑造成为一个蓄意杀人、冷漠无情的魔鬼。

而实际上,默尔索早已洞悉这一切的荒诞性,他意识到世界没有意义,更没有出路,认识到世界与人之间的不协调性甚至对立性,正是因为他意识到世界对于人的种种漠不关心,所以他不抱希望,对一切都无动于衷,而在他身上这种与世界的荒诞的对立,反而促使他的死亡成为了反抗这个荒诞的世界的利器。

在加缪看来,默尔索这样的局外人:“在被社会大流裹挟着行进的过程中,绝大部分人都被「异化」,表现出一种表里不一的行为方式,他们做的往往并非他们内心真正渴望的,他们都有一种群居意识,惧怕被疏离与被排斥,惧怕孤单无依靠。”

亨利与默尔索却都有意无意地要跳出这个世界的既定模式。与「异化」保持着距离,他们完全遵照内心本性,做一个冷眼旁观、我行我素的局外人。甚至,不惜以死亡来完成对本真与自由的彻底回归。

西西弗神话

这部电影里几乎没有普遍意义上的普通人。众生皆苦,有情皆孽。影片里出现的每一个人身上,都背负着一重挣脱不开的枷锁。而冷漠疏离的面具下,是一张张挣扎且绝望的脸,连亨利自己也不例外。

他把这比喻为一无所有地漂流在海上,没有救生衣,也没有安全感,接着恍然大悟:原来是自己把救生衣给扔了。有的人无法挣脱,淹没在荒诞的海洋之中,剩下的,也只是苦苦支撑,妄图找到割裂的方法,脱离芸芸众生的苦海,却往往终于徒劳。

这一切种种,都在说明一个道理:活,并不容易。

可是,容不容易是一回事,要不要活下去,就是另一回事了。

西西弗斯是位希腊神话里的悲剧英雄。

他因为泄露了宙斯的秘密,又背叛了死神的承诺而被众神惩罚。持续不断地将一块巨石从山脚推到山顶。而巨石一旦到达山顶,又会因自身的重量重新滚落,周而复始。在人们看来,西西弗斯一生都在重复着这种毫无意义的行为。

然而,加缪却坚定地认为,他是幸福的。其实,西西弗斯的苦难并不在于“推动巨石”这件事的复杂或繁重,而在于它无休无止的重复,被剥夺了意义感。这样的苦难是一种荒诞的象征,西西弗斯呢,他正是一位荒诞的英雄。

对此,加缪这样说道:“当他意识到荒诞的那一刻,才是他生命的真正开端”。

电影的最后一幕,亨利在厄舍府般倒塌的教室中捧书呓语。桌椅翻倒,遍地纸屑,形同废墟的学校只是荒诞世界中的一角,然而亨利依然守在那里,这已然是一种不曾妥协的真实反抗。

在银幕内外同样被「异化」的世界里,每一个人都或多或少意识到了,自己在命运的大手与人性的欲望之下,处于怎样一个荒诞的境地,并为此承担着极大的绝望与痛苦。然而正像加缪所说的,重要的不是治愈,而是带着病痛活下去。

毕竟,没有一种生活称得上是对人的惩罚。

因为生存本身,就是对荒诞最有力的反抗。

影形人

影形人