不喜剧,毋宁死

同西方的“罪感文化”和邻国日本的“耻感文化”相对应,中国也有属于自己的“乐感文化”。受牢不可破的经济结构及强固森严的社会等级制影响,升斗小民“自得其乐”、“自强不息”——我们最擅长的就是不给自己添堵。除开少数反骨仔,朴实刚健的劳动人民温驯、卑下而忍让;讲求“平安喜乐”,相信“否极泰来”和“柳暗花明”。这很神奇:无需宗教麻木就能与现实和解。

报喜不报忧,似乎已成为我们民族性格和心理结构的一部分:正如喜鹊和乌鸦驻留窗台,往往得到截然不同的待遇,林黛玉那样“喜散不喜聚”者毕竟不多,大部分人还是属意happily ever after式结局。

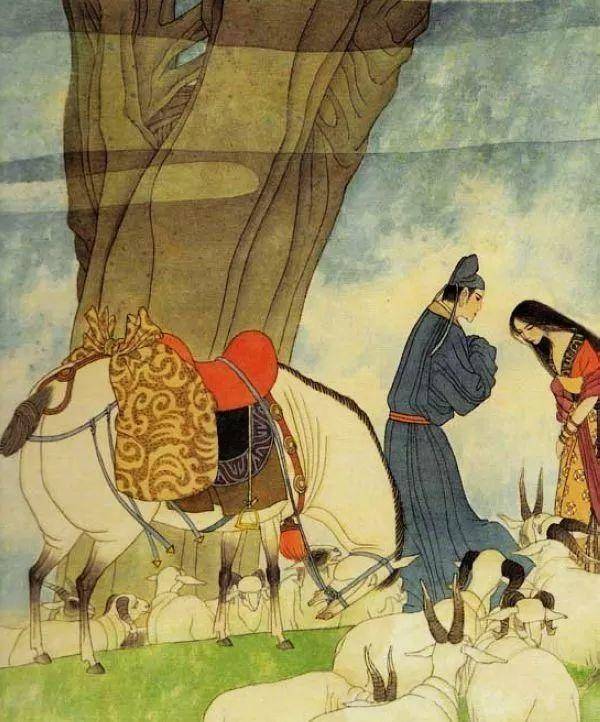

才子佳人式的喜剧套路,大体如下:未中功名、寒窗苦读的书生,妖狐也好鬼魅也罢,总归能得红袖添香;再厉害一层,则是绮年玉貌的世家小姐慧眼识英,对其一见钟情,忽然就“竹篱茅舍自甘心”,非要过粗茶淡饭、荆钗布裙的日子不可,夫妻二人往往还要上演些“泥他沽酒拔金钗”的温馨戏码,最终书生抱得美人归,捎带美人的万贯家财。

这套路中最美的是《柳毅传》:赤诚一片、铁石肝胆的柳毅娶了多情的龙女。钱塘君这性如烈火的汉子,“电目血舌,朱鳞火鬣”,他以无惧无畏、宰割山河的气魄悍然掀翻旧秩序,非得闹个“天拆地裂、宫殿摆簸”不可。正该如此,他并非温厚平和的洞庭,而是动如雷霆、怒澜飞空的钱塘的化身啊!

最引人反感的则是《虬髯客传》:为粉饰李唐王室的正统和合理性,让“龙虎之状”的虬髯客在天命所归的李世民面前主动退让,甚至赠送家财、传授兵法,让李靖辅佐李世民成就伟业,中心思想乃是文末那句“人臣之谬思乱者,乃螳臂之拒走轮耳”,即“不要犯上作乱”,以喜剧之名行说教(抑或奴化?)之事,实乃令人作呕的文艺政治化之典范,可惜了这么个本该侠气纵横的故事。

古典文学中称得上伟大的作品,似乎只有《红楼梦》一部蕴藏悲剧内核,而曹公苦心埋了无数大观园衰落的伏笔,打第二回就已明说贾府是“百足之虫,死而不僵”,还被狗尾续貂了个“沐皇恩贾家延世泽”,让最烦经济俗务、八股文章的贾宝玉成了他自己尖刻讽刺的“禄蠹”一流,怎不教人跌足扼腕!曹老师讲得口干舌燥的重点,高鹗小朋友一个字也没听进去,真不知该说他是妙手回春,还是冥顽不灵。

中国人对喜剧的偏好,在繁荣昌盛的市井文化中体现得更加淋漓尽致。

《水浒传》和《西游记》一众主角,都接受了招安:橄榄枝分别来自公安部门和诸天神佛。我无意探讨这是否代表某种反叛精神的(不得不)消亡,但作者们无一例外将希望寄托于皇权、公理甚至更为虚无缥缈的彼岸世界,它们又何曾回应过呢?我猜,大概我们真的不大喜爱“把有价值的东西毁灭给人看”。尽管传奇话本总是高高举起又一句“后世人莫有遇者”轻悄放下,也总会点明主人公“体性清虚,毛发绀绿,神化自在,超为上仙”的结局。

文采斐然的《长恨歌》,即便“翡翠衾寒谁与共”“此恨绵绵无绝期”, 毕竟安排了唐明皇与太真的会晤和誓约;而《牡丹亭》中杜丽娘的“还魂”也与古希腊的“机械降神”无异,可谓作者一力强扭出的大团圆。

《题都城南庄》这么个淡淡惆怅的故事,也有人不解风情,偏要续写他如何遇见一女子,女子如何见他墙上的题诗而思念至死,崔护刚好赶到,救活了她,还成了婚——悠远无尽的省略号改成了看似圆融的句号,喜则喜矣,索然无味。

这是一种病,大概可以称之为“不喜剧不舒服斯基”。干脆利落删去《水浒传》后三十回的金圣叹先生可谓妙人矣,但喜剧仍是最使大部分中国作者舒适的语境:尽管深知人生短促,人世无常,中国人却仍然不畏空无而艰难生活,并期待一个热闹、完满的收梢。

行星Radio

行星Radio