詹姆斯·迪恩 —— 燃烧的内部世界

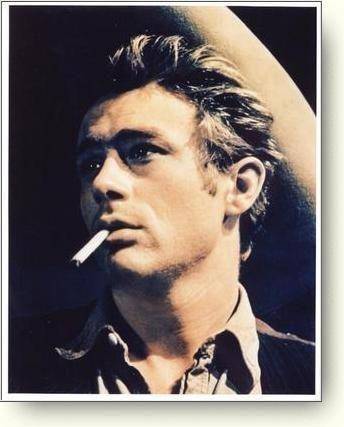

悬崖飞车的比赛是在漆黑的海边夜晚进行的。当詹姆斯·迪恩成功从高速飞驰的汽车里滚落下来时,他梆硬的立领夹克像血一样鲜红,火焰般桀骜的发型在晦暗的夜风里不为所动,孤独的身姿俨然年轻的王者。巨响传来,两辆汽车坠海。一个年轻的生命如梦般破灭,留下其他同样年轻的生命在崖岸边游离。

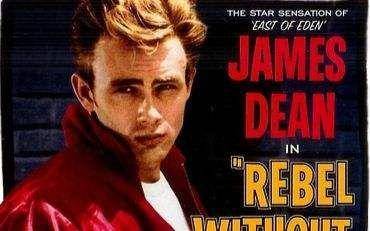

这是电影《无因的反叛》里,最梦幻的一幕。

当一拥而上的青年们的呼喊被夜晚海浪的巨大声响无情吞没,肾上腺素与荷尔蒙在海滨的夜空依次爆开成繁星,迷茫的詹姆斯·迪恩终于站起身来。在那里,他将第一次也是最后一次徒怀感伤地想起:死亡,将是他整个青春时代无法抹除的伤感底色。

赫尔曼·布洛赫在他的小说《未知量》里写道:“世界是在我们的内部,而不是外部燃烧。”

在詹姆斯·迪恩短短二十四年的人生中,真正属于他的年份也只有一年。去世的那一年,詹姆斯·迪恩拍完了人生中仅有的三部主演的电影。于是乎,在他那辆保时捷Spyder550无可挽回地撞向迎面而来的一辆福特汽车之后,那些与叛逆和年轻缠结的孤独感也永远地留在了阴翳的1955年。在未来,它或许将被称为詹姆斯·迪恩的一年,但在过往,它不置一词,永远缄默。

与电影里沉默孤独的形象稍有不同,现实中的詹姆斯·迪恩身上有一种近乎病态的乖张,他放纵而疯狂地舞蹈,流连尘世却又鲜与同行为伍。许多人说,这是迪恩年幼丧母又被父亲“遗弃”的经历使然。然而对于刚刚踏足50年代的纽约这个颓废熔炉的一个贫困青年来说,那种巨大的喧嚣迷宫,或许也只有用一种乖张和暴戾才能抗衡。一个迷茫的孩子面对巨大而沉默的纽约,所能采取的自我保护机制,就是让自己也变得巨大而沉默。

同行的演员里,能有对自我封闭的迪恩产生好感的很少。众人都谣传詹姆斯·迪恩是同性恋与暴力狂。连马龙·白兰度在一次晚会上见他,也觉得他不过是个无礼的家伙,把他狠狠地教训了一番。

也许恰恰是因为那些来自与其共事同行的辉煌的污蔑与误解,詹姆斯·迪恩死后,它们好像穿过金阁寺顶尖凤凰雕像的六月阳光,彻底地将迪恩的死,从一个青年演员的不幸逝去,变成一个伟大的时代精神的符号。

无数人开始为迪恩的死扼腕痛哭,他的形象如图腾般被反复地印在Levi's的裤子、zippo打火机上,连罗纳德·里根,都以曾和詹姆斯·迪恩演过戏而得意一番。

“他成为我们的英雄的原因不在于他的完美,而在于他完美地呈现出了我们这个时代已被损坏然而美丽的灵魂......”

安迪·沃霍尔将詹姆斯·迪恩比作饱受困扰的青年人的美丽灵魂,这也正是迪恩的伟大之处,他将自我的无限痛苦在内部燃烧殆尽后,在世界面前呈现出孤独者最美丽的模样。

鲍勃·迪伦说,《无因的反叛》一上映,他就一连把电影看了四遍。

现在来回溯,不论是在《无因的反叛》还是《伊甸园之东》里,詹姆斯·迪恩所塑造的都不是单纯的电影形象。每个叛逆孤独的青年身影,一经迪恩的方法派表演的雕饰,就遽然成为了时代的某种象征。

马丁·辛说:“马龙·白兰度改变了人们演戏的方式,但詹姆斯·迪恩改变了人们生活的方式。”

那些私人化的表情与动作被每一个游走在街头的年轻人争相效仿。仿佛只要走上了这条与电影人物相似的路途,年轻人们的灵魂就能舍弃肉体,离开让他们躁郁惶惑、厌弃世俗的街头,跳入绝对清晰的永恒之海。

于现实而言,那样的救赎几乎是不可能的。

电影不是生活,詹姆斯·迪恩也只有一个。

不论叛逆的青年们躲在电影院里将《无因的反叛》看了五十遍还是一百遍。走出昏暗的剧场,无情的天光依旧无情,残酷的生活总归残酷。唯一不同的,只是在睡梦里,穿着红夹克的迪恩将再度赢下了悬崖飞车,年轻的灵魂也又一次坠入九月的深海。

但这也正是詹姆斯·迪恩的美妙之处,他让青年们做富于勇气的梦,尽管现实总让人们惝恍迷离,但那些信念本身,又何尝不可谓生活?

关于迪恩之死,能记起的总是横跨理性之外的诸多因果。

无数人将它粉饰成充满谜团的诅咒,个中故事怪怪奇奇,仿佛比迪恩塑造的那些明郁忧愁的年轻王者还要传奇。

然而纵使偶像的光芒再过耀眼。我想,它和无数美丽事物的死终究也是归属同一性质的,都是浸染着些许悲壮的碳素结构的毁灭。好比三岛由纪夫笔下金阁的被焚毁,沟口觉得只要将坚固的金阁用可以烧毁自我的火给烧掉,丑陋脆弱的我也可将美丽的金阁隐匿在我的肉体里了。于是无数或病态或猎奇的情绪从美丽之物的毁灭中衍生出来,人们将无数自我的幻想附着在詹姆斯·迪恩的悲剧之上,以祈求染指伟大本身。

这样的死亡,将迪恩的悲剧升华至极点。

年轻人们执着追寻的归宿在詹姆斯·迪恩身上反复浮现,从在叛逆的腹地反抗阴翳的生活,到壮烈地匿入死的悲剧之谜,迪恩终于完成由自我成为图腾之旅。就如同曾拍过《阿飞正传》致敬詹姆斯·迪恩的张国荣,两颗敏感孤寂的心灵,颇为相似地如海鸟一般坠入了浪花扑朔的海崖,成为了时代的图腾本身。

六十年过去了,缅怀着三岛由纪夫与张国荣的人们,同样也在缅怀着詹姆斯·迪恩。

也许不论时代的面貌怎样的改变,与青春和死亡相关的种种疑惧始终存在。可是或许此刻,那些属于人类本身的颓唐与迷茫,将在一个遥远时代的二十四岁孩子身上,找到它最柔软的归宿。

影形人

影形人